第5組 楠正知のプロフィール

![]()

趣味は魚釣りとボウリングです。最近、中学の時の先輩・後輩を中心にバスケットボール部OB会を作り、毎週バスケットボールをしています。がんばってます(笑)

第五組青年会 長崎研修旅行

- 2023年06月01日(木)9:23

- コメント: 0

第五組青年会では五月二十九日より三十一日の日程で10人で長崎に行ってきました。初日はグラバー園などの観光を中心にすごし、二日目は「原爆・部落・キリシタン」をテーマに沢山の方にお世話になっての研修となりました。

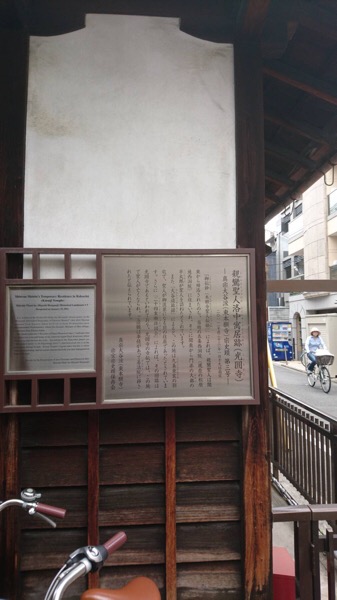

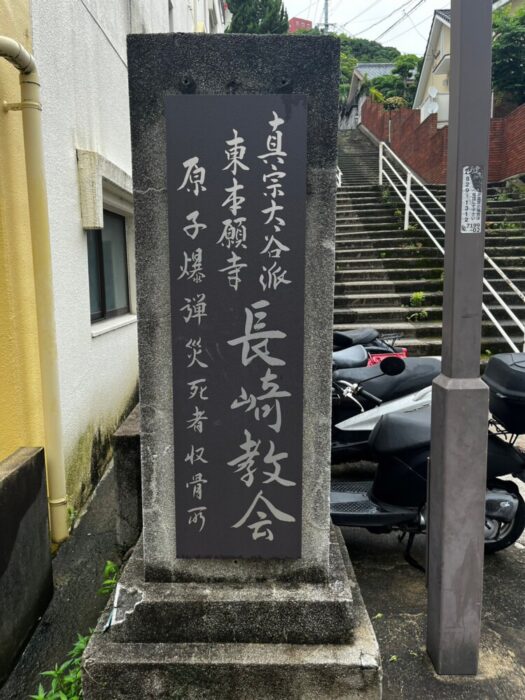

長崎教会では、長崎教務所の方を通じてお世話になり、ご講師を招いて戦争・原爆の脅威とその後の背景などを含めて沢山のことを講義いただきました。私自身しならないことばかりでとても有意義で勉強になりました。また原子爆弾災死者収骨所を見学させていただき、改めて戦争の恐ろしさ、核の恐ろしさを感じました。

また、NPO法人 長崎人権研究所にお世話になり、「原爆・部落・キリシタン」をテーマにあいにくの雨でしたが二時間半のフィールドワークを行いました。

案内人の川さんにお世話になり、ただ平和という見方だけではなく、その背景やいきさつなども含めて丁寧に解説くださいました。

以前、沖縄・鹿児島などを青年会の研修でいきましたが、長崎は又違う感じを受けましたが、戦争は終わってからもずっとその闇が消えないということを改めて感じました。

また、世界遺産に登録された軍艦島の方にもいきましたが、波が高いとのことで上陸できなかったのは残念でしたが、軍艦島クルージングということで軍艦島を船から見学しました。

あっという間の三日間でしたが、とても貴重な体験と時間をいただきました。合掌

テーマの話を聞く会

- 2023年01月24日(火)21:27

- コメント: 0

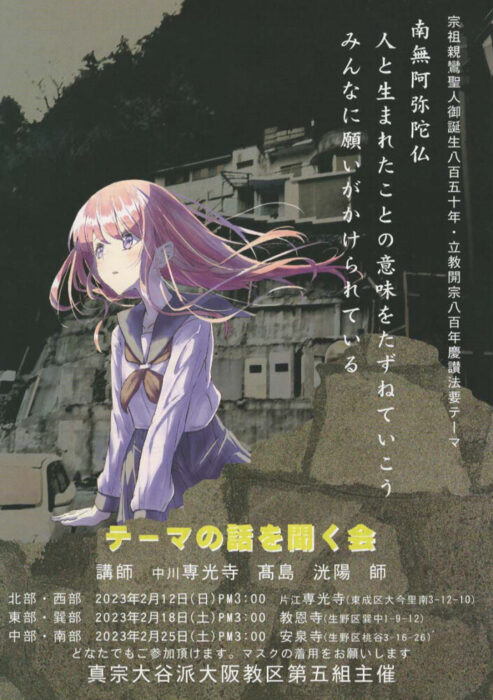

第五組では宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年、立教開宗八百年慶讃法要にあわせて「テーマの話を聞く会」を開催します。

2023年2月12日(日)PM3時より 会所:片江・専光寺(東成区大今里南3-12-10)

2023年2年18日(土)PM3時より 会所:教恩寺(生野区巽中1-9-12)

2023年2月25日(土)PM3時より 会所:安泉寺(生野区桃谷3-16-6)

いずれの日程も講師には中川専光寺、髙島洸陽師をお迎えし、同内容となっております。

マスク着用の上、どなたでもご参加いただけます。沢山のご参加をお待ちしています。

お問い合わせは 圓明寺 髙島章 生野区勝山南3-10-4(06-6712-0377)まで

9年連続 青年会主催BBQ大会

- 2019年09月08日(日)18:18

- コメント: 0

2019年9月7日

今年も妙信寺さんにて第五組青年会主催によるバーベキュー大会を開催しました。

第五組の寺族が集まる恒例の懇親会

沢山の方に集まって頂きました。ずっとずっと続いて欲しいと思いました。

合掌

第五組青年会 花祭り

- 2019年04月08日(月)9:04

- コメント: 0

4月7日 第五組青年会主催による花祭り、子ども会を円龍寺さんで行いました。

正信偈のお勤めや座布団を使った遊び、ブットン君など沢山の方とともに過ごしました。

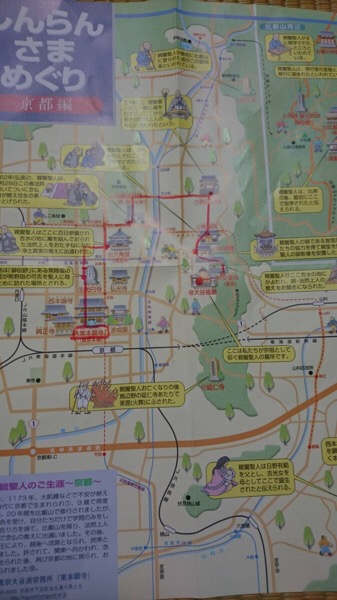

第五組青年会 親鸞聖人ご旧跡巡り

- 2018年05月24日(木)17:19

- コメント: 0

第五組青年会 花祭り子ども会

- 2018年04月07日(土)14:56

- コメント: 0

第五組 お仏花講習会

- 2018年03月19日(月)9:58

- コメント: 0

平成30年3月12日

大阪教区12組 圓満寺の杉本 潤氏をお迎えし、教恩寺を会所に第五組青年会のメンバーが集まりお仏花講習会を開催しました。

初めてお仏花を生ける参加者も多く、少し時間がかかりましたが、皆さん熱心に取り組まれ、有意義な講習会となりました。

第五組青年会・報恩講

- 2017年12月29日(金)15:11

- コメント: 0

12月28日 第五組青年会の報恩講を教恩寺にておつとめしました。

毎年、第五組青年会では報恩講の法話のテーマを青年会の中で話し合いで決めていますが、今年は『門徒さんのおっしゃる「亡き人に供養したい」「供養して欲しい」』という想いを、真宗の教えを頂いている僕らはどういうふうに向き合ったらいいか等「供養とは?」という1つのキーワードが出てきたことを越本達了先生にお伝えし、「真宗の教えと供養」というテーマでお話を頂きました。

御法話の後はそのお話を受けて座談会を行いました。

私個人的には「供養とはその人の人生に頭がさがること それは、自分の人生に頭が下がらないとできない」という宮城顗さんの言葉を紹介していただきましたが、この言葉がとても印象的に残りました。

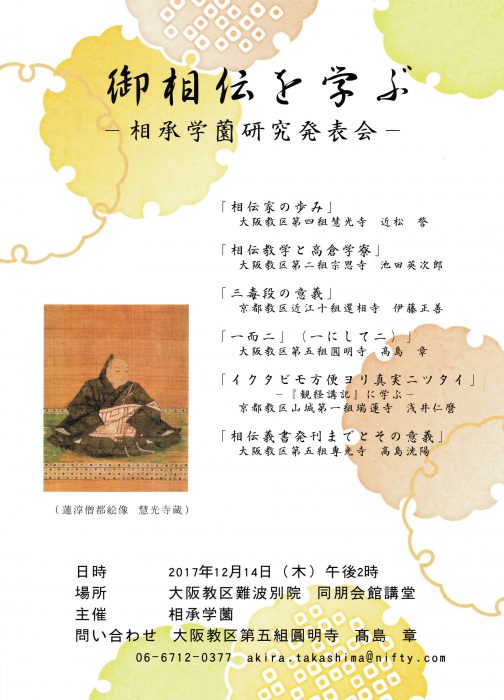

御相伝を学ぶ -相承学薗研究発表会-

- 2017年10月23日(月)21:33

- コメント: 0

「相伝家の歩み」

大阪教区第四組慧光寺 近松誉

「相伝教学と高倉学寮」

大阪教区第二組宗恩寺 池田英二郎

「三毒段の意義」

京都教区近江十組還相寺 伊藤正善

「一而二」(一にして二)

大阪教区第五組圓明寺 髙島章

「イクタビモ方便ヨリ真実ニツタイ」 -『観経講記』に学ぶ-

京都教区山城第一組瑞蓮寺 浅井仁磨

「相伝義書発刊までとその意義」

大阪教区第五組専光寺 髙島洸陽

- 日時 2017年12月14日(木)午後2時

- 場所 大阪教区難波別院 同朋会館

- 主催 相承学薗

- 問い合わせ 大阪教区第五組圓明寺 髙島章(06-6712-0377 akira.takashima@nifty.com)

夏期総会と所長巡回

- 2017年09月07日(木)9:28

- コメント: 0

9月5日 難波別院 同朋会館講堂において第五組夏期総会並びに教務所長巡回が行われました。

沢山の項目を確認しました。

総会・所長巡回の後は懇親会が行われ、僕自身いろいろな事を聞いたりし大変楽しく、また学びの場となりました。

バーベキュー大会

- 2017年09月02日(土)21:00

- コメント: 0

今年も恒例の第五組青年会主催によるバーベキュー大会を妙信寺さんに場所提供をして頂き行いました。

子どもは子ども通し、大人は大人通しに寺院と寺院を結ぶ懇親会となりました。幅広い年齢層で和気藹々と楽しみました。

最後は子ども達が名前と感謝を大きな声で発表していますが今年も大きな声で挨拶し感謝をしました。

最後は全員で恩徳讃で締めくくりました。

得度式

- 2017年08月04日(金)17:34

- コメント: 0

8月4日 真宗本廟において得度式が執り行われました。

ご存じの通り得度式とは真宗大谷派の僧侶となるための儀式です。

今回は全国から104名の方が受式し、大阪教区第五組からは3名が得度をしました。

受式された皆様おめでとうございます♪

2017年度 第1回 第五組教化委員会

- 2017年08月03日(木)7:53

- コメント: 0

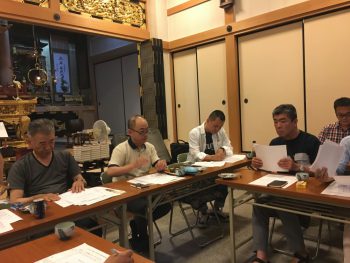

2017年8月2日 午後7時より第五組教化委員会を永照寺にて行いました。

森川善照教化委員長を中心に

- 新教化委員の紹介

- 2016年度事業報告・2017年度事業計画案(門徒会・坊守会・青年会・第五組)

- 第五組教化テーマについて

- その他

という内容でした。

第五組教化テーマは 『世の盲冥をてらす』-きく・みる・かたる- に決まりました。

僕も今年度より通信員になりましたので頑張って更新していこうと思います。

隠れ念仏研修

- 2017年06月02日(金)16:04

- コメント: 0

5月29日~31日にかけて、鹿児島県に伝わる隠れ念仏の研修(第五組青年会の研修として)に行ってきました。研修では主に西本願寺鹿児島別院、東本願寺鹿児島別院、鹿児島別院東俣出張所、花尾隠れ念仏洞、知覧特攻平和会館、ミュージアム知覧等に足を運び、隠れ念仏や戦争中の貴重な資料を見学しました。

薩摩の地に親鸞聖人を開祖とする浄土真宗(一向宗)が伝わったのは室町時代中期(1500年頃)と言われていますが、浄土真宗が民衆の間に広まると「阿弥陀如来の前には、すべての生きとし生けるいのちは等しく尊い」という浄土真宗の教えが、当時の封建体制に相そぐわない等の理由から、薩摩藩は浄土真宗を厳しく禁じました。

薩摩の地に親鸞聖人を開祖とする浄土真宗(一向宗)が伝わったのは室町時代中期(1500年頃)と言われていますが、浄土真宗が民衆の間に広まると「阿弥陀如来の前には、すべての生きとし生けるいのちは等しく尊い」という浄土真宗の教えが、当時の封建体制に相そぐわない等の理由から、薩摩藩は浄土真宗を厳しく禁じました。

拷問、流罪、死罪などの厳しく過酷な弾圧が続く中、真宗信者は講(信者による集まり)を結成し、ひそかに山奥深い辺地や船上、ガマ(洞穴)の中で法座を開き、信仰を存続しました。これを通称「隠れ念仏」といいます。念仏禁制が解かれたのは明治9年(1867)9月5日でした。薩摩の真宗信者は実に300年もの間、お念仏み教えを譲り抜いたのでした。(花尾隠れ念仏洞看板より抜粋)

西本願寺鹿児島別院にて隠れ念仏の講義を頂く機会があり、そこで聞いた話ですが、念仏をしている所を見つかった者は厳しい弾圧にあったわけですが、誰一人として仲間を売るようなことは無かったそうです。「私個人の信心ならばすぐに仲間のことを話したでしょうが、この信心は『如来よりたまわりたる信心』阿弥陀様の信心を売ることは出来ない」と伝わっているそうです。また、海に生きる動物、山に生きる植物、生きとし生きるもの全てが等しく尊い命という親鸞様の教えを強く信じていたために拷問を受けている最中でさえ、「役人様はまだ親鸞様の教え、念仏の教えに出遇われていない。権力や暴力で解決なさろうとしている。私は痛い目に遭っていても黙って受け入れる」といった事でした。現在は厳しい弾圧も解かれ、念仏を自由に称えられるようになりましたが、命がけで伝えてくれた先達のように念仏の教えを聞いているだろうかと問題提起してくださいました。

私個人的には鹿児島別院東俣出張所で見せて頂いた花尾隠れ念仏洞で実際に使用されていたとされる御本尊を見せて頂いたことや、花尾隠れ念仏洞で実際にその場所を見学したことが印象的でした。

今回の研修では事前研修として圓徳寺の上場先生をはじめ、沢山の方々に講義やお話を聞く機会がありました。関係者の皆様本当にありがとうございました。

第5組 テープ起こし事業

- 2017年02月03日(金)21:00

- コメント: 0

昨年から行われている一楽先生のテープ起こし事業ですが読み合わせも終わり、いよいよ段落分け等の作業になってきました。

誤字脱字等のチェックをしながらの作業になります。沢山の方の協力で完成に向かっています。製本まであと少しです。