和語讃嘆~やわらぎほめる~

- 2025年07月10日(木)15:07

6月17日(火)、堺支院菩提樹の間にて第21組法話を考える会が行われました。今年度から「和讃」をテーマに各講師の方々からお話をいただいております。第3回目となる今回は、講師に大阪教区第2組、即應寺前住職の藤井善隆先生をお招きいたしました。

はじめに和讃について述べられました。

和讃とは、和語讃嘆。やさしい言葉で仏さまや七高僧などの教えを取り上げ和讃にして、仏さまの功徳をほめる。朝晩のお勤めとか、われわれがその言葉を唱和する事によって、皆が仏さまの教えに出遇っていく。和讃は皆で一緒に唱和するために親鸞聖人がお作りになられた。

親鸞聖人は「浄土和讃」百十八首、「高僧和讃」百十九首、「正像末和讃」百十六首、計三百五十三首の和讃と、それ以外のものを合わせて五百数十首の多くの和讃を作られた。

親鸞聖人の和讃は単に伝道のためだけではなく、自らの生涯を通して改めて浄土真宗のみ教えを深く掘り下げていかれた、その歩みが和讃となって残っている。

その多くの和讃の中から、浄土真宗の教えの全てがここから始まる元になる和讃として、「讃阿弥陀仏偈和讃」の冒頭の一首を取り上げられ、お話してくださいました。

弥陀成仏のこのかたは

いまに十劫をへたまえり

法身の光輪きわもなく

世の盲冥をてらすなり (「浄土和讃」)

われわれは南無阿弥陀仏というお念仏に出遇って初めて自分の姿がわかる。いつも自分というものに深くとらわれその執着された分別にいつも迷わされて生きている。

弥陀成仏の働きがどこまでも照らし気付かそうと、南無阿弥陀仏というお念仏になって、一人一人のところに働きかけて呼びかけてくださっている。十劫の昔から永遠の未来に。その働きに出遇わせていただく。

講義が始まる前に喉が本調子ではなく声が出にくいとおっしゃっていましたが、質疑応答にも丁寧にお答えいただき、長時間お話いただきました。藤井善隆先生どうもありがとうございました。

次回は9月か10月頃を予定をしております。

「未来は過去をとおし 果後の方便をとって」【南御堂2020年11月号より】

「未来は過去をとおし 果後の方便をとって」【南御堂2020年11月号より】 『浄土和讃』講義録 (全1巻)を発刊

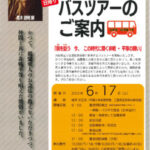

『浄土和讃』講義録 (全1巻)を発刊 【遠松忌法要バスツアーのご案内】

【遠松忌法要バスツアーのご案内】 “鳴物”等の公開講習会を開催します

“鳴物”等の公開講習会を開催します 『高僧和讃』講義録を発刊

『高僧和讃』講義録を発刊