難波別院報恩講団体参拝(2025.10.28)

- 2025年11月03日(月)20:54

- コメント: 0

10月28日、難波別院報恩講にバスで団体参拝を致しました。

10月28日、難波別院報恩講にバスで団体参拝を致しました。

報恩講は真宗門徒にとって、親鸞聖人のご遺徳を偲ぶ最も大切な法要で、難波別院では10月25日から10月28日までの四日間お勤めをされています。

21組では毎年28日の結願日中にお参りさせていただき、今年は120名近くの方が参加して下さいました。

大谷暢裕ご門首がご出仕をされ、盛大に報恩講が厳修されました。

同朋会館でお斎(ぎんなん粥)をいただき、ご門首をお見送りした後、當麻寺(たいまでら)へ向かいました。

中之坊の写仏道場で、ご長老の當麻曼荼羅の絵解きを拝聴し、有名な画家が描いた150枚の天井画を鑑賞。

副住職のご案内で、本堂、金堂、講堂、庭園を拝観。

参加者から「貴重なものを見れて良かった」とお声をいただきました。

最後に道の駅かつらぎへ。

徒歩での移動があったり、皆さんお疲れだったと思いますが、楽しそうにお土産を買われていました。

ご参加いただいた皆様、本当に有難うございました。来年もお待ちしております。

第21組法話を考える会(講師 澤田見さん)

- 2025年10月06日(月)23:47

- コメント: 0

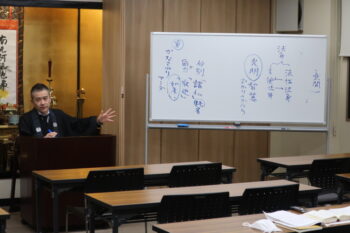

9月25日、堺支院の菩提樹の間にて、第21組法話を考える会が行われました。

9月25日、堺支院の菩提樹の間にて、第21組法話を考える会が行われました。

今回は大阪教区第12組清澤寺住職の澤田見さんにお話いただきました。

講義の前半は自らが考える法話について。

「聞法」、「学習」、「発表」の三つを大切にしなければいけない、この三つがバランスよく循環していく事が大事であるとお話くださいました。

真宗や仏教の教えに結論はないので、法話に結論をつける必要はないという話が特に印象に残りました。

講義の後半は和讃について。

一一のはなのなかよりは

三十六百千億の

光明てらしてほがらかに

いたらぬところはさらになし

一一のはなのなかよりは

三十六百千億の

仏身もひかりもひとしくて

相好金山のごとくなり

(「浄土和讃」)

「一一のはなのなかよりは」から始まる和讃を取り上げ、仏花、荘厳、三具足を中心にお話されました。

その後の座談会はいつもと比べて砕けた雰囲気で、講義以外のことも話題に上がり、興味深い話が聞けました。

参加者が少ないことは残念でありましたが、改めて法話について深く考える良い機会となりました。

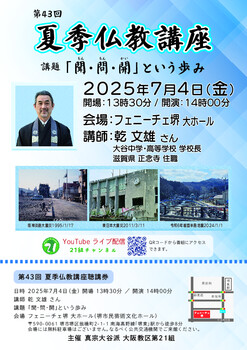

「聞(もん)・問(もん)・開(かい)」 ー第21組夏季仏教講座ー

- 2025年07月10日(木)16:16

- コメント: 0

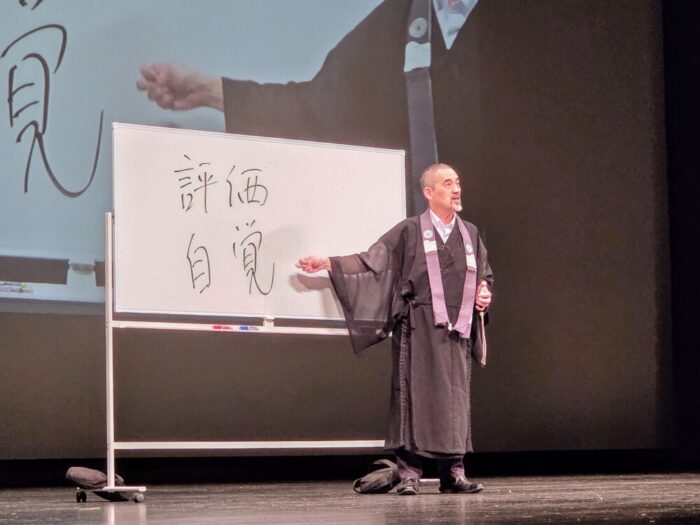

2025年7月4日(金)、第21組主催「第43回夏季仏教講座」が開催されました。講師に乾文雄さんをお招きいたしました。

親しみやすい口調で、ユーモアを交えながら話していかれます。はじめに三帰依文。続いて昨年校長になられた大谷中学高等学校の話をされました。12才から18才の思春期真っ只中の心が定まらない生徒達にどのように向き合っていくのか。二人の子供がいる私にとっては親として非常に考えさせられる内容でした。

次に「誕る」という話。私はこの言葉を「いつわる」と読むことを初めて知りました。

そして今回の講座のテーマになっている「聞・問・開」という歩みについて。

聞=きちんと聞く それができない私たち。自分の都合で聞き、自分に都合よく理解する。

問=自己を問う それができない私たち。他人事で受け止め「他人評論家」で一生が終わる。

開=自分を開く それができない私たち。「私は分かっている」に立ち、都合の悪い時は黙る。

経典の一文をいくつか取り上げて「聞・問・開」について説明していかれます。経典には普段使わないような専門的な仏教用語がでてきます。初めて聞く方などそこで難しくて分からないとなってしまいますが、乾先生は難しい言葉のままではなく、初めて聞く方でもよく分かるように嚙み砕いて丁寧にお話していかれます。またご自身の日常生活の中で起きた出来事などを例え話としてあげられ、仏教を身近に感じた方も多かったのではないでしょうか。

最後に親鸞聖人の「開」について。あっという間に終了時間となってしまいました。

聴講者の皆様も「うんうん」と熱心に耳を傾けておられました。私の寺の門徒さんも非常に分かりやすくて、話を聞きに行って良かったとおっしゃってくださいました。乾先生お忙しい中本当にありがとうございました。

参加者は361名。 暑い中沢山の方々が足を運んでくださいました。

会場は昨年と同じくフェニーチェ堺大ホール。

当日21組チャンネルで講座のライブ配信も行われました。

講師の乾文雄さん。滋賀県正念寺住職。

和語讃嘆~やわらぎほめる~

- 2025年07月10日(木)15:07

- コメント: 0

6月17日(火)、堺支院菩提樹の間にて第21組法話を考える会が行われました。今年度から「和讃」をテーマに各講師の方々からお話をいただいております。第3回目となる今回は、講師に大阪教区第2組、即應寺前住職の藤井善隆先生をお招きいたしました。

はじめに和讃について述べられました。

和讃とは、和語讃嘆。やさしい言葉で仏さまや七高僧などの教えを取り上げ和讃にして、仏さまの功徳をほめる。朝晩のお勤めとか、われわれがその言葉を唱和する事によって、皆が仏さまの教えに出遇っていく。和讃は皆で一緒に唱和するために親鸞聖人がお作りになられた。

親鸞聖人は「浄土和讃」百十八首、「高僧和讃」百十九首、「正像末和讃」百十六首、計三百五十三首の和讃と、それ以外のものを合わせて五百数十首の多くの和讃を作られた。

親鸞聖人の和讃は単に伝道のためだけではなく、自らの生涯を通して改めて浄土真宗のみ教えを深く掘り下げていかれた、その歩みが和讃となって残っている。

その多くの和讃の中から、浄土真宗の教えの全てがここから始まる元になる和讃として、「讃阿弥陀仏偈和讃」の冒頭の一首を取り上げられ、お話してくださいました。

弥陀成仏のこのかたは

いまに十劫をへたまえり

法身の光輪きわもなく

世の盲冥をてらすなり (「浄土和讃」)

われわれは南無阿弥陀仏というお念仏に出遇って初めて自分の姿がわかる。いつも自分というものに深くとらわれその執着された分別にいつも迷わされて生きている。

弥陀成仏の働きがどこまでも照らし気付かそうと、南無阿弥陀仏というお念仏になって、一人一人のところに働きかけて呼びかけてくださっている。十劫の昔から永遠の未来に。その働きに出遇わせていただく。

講義が始まる前に喉が本調子ではなく声が出にくいとおっしゃっていましたが、質疑応答にも丁寧にお答えいただき、長時間お話いただきました。藤井善隆先生どうもありがとうございました。

次回は9月か10月頃を予定をしております。

第21組研修旅行(岡山) 2日目

- 2025年06月07日(土)22:23

- コメント: 0

赤穂温泉で宿泊。宿から見える海がとても綺麗でした。

赤穂温泉で宿泊。宿から見える海がとても綺麗でした。

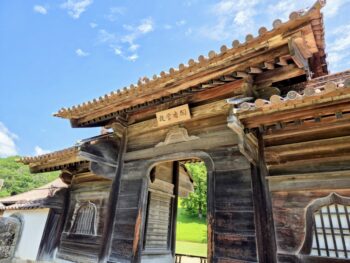

2日目は、朝から備前市にある旧閑谷学校を3班に分かれて拝観。

【旧閑谷学校】1670(寛文10)年、岡山藩主池田光政によって創建された庶民のための公立学校。その谷深き地の学校は閑谷(しずたに)学校と名付けられた。1701(元禄14)年、光政の意を受けた家臣津田永忠は、約30年かけて現在とほぼ同様の外観を持つ学校を完成させた。建造物のほとんどが国の重要文化財で、講堂は国宝に指定されている。

各班にボランティアのガイドさんが付き、各所を詳しく説明して下さいました。本当に見どころ満載で、どの史跡も緻密に考えて造られていること、また当時のままに保存されていることに感銘を受けました。

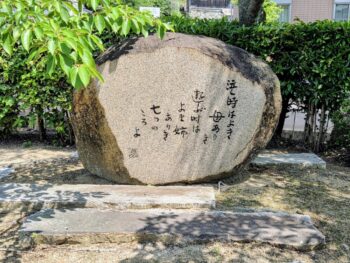

午後からは大正ロマンの画家であり、詩人としても知られる竹久夢二の「夢二生家記念館」・「少年山荘」を訪れ、堺に帰って来ました。

今回の研修旅行は天気に恵まれました。晴れた空、趣がある建物、美しい自然、旧閑谷学校の景観は絶景で、強く印象に残りました。

第21組研修旅行(岡山) 1日目

- 2025年06月07日(土)22:23

- コメント: 0

5月30日(金)~31日(土)、第21組では一泊二日の研修旅行が実施されました。

1日目は昼に堺支院を出発し、岡山県内にある国立のハンセン病療養所、邑久光明園を訪ねました。

【邑久光明園】1909(明治42)年に大阪に設立された外島保養所が、室戸台風により壊滅。代替地に長島が選ばれ、1938(昭和13)年に名称を光明園と改め再興された。

1988(昭和63)年、離島だった長島に隔離からの開放を象徴する橋が架けられました。その「人間回復の橋」と呼ばれている邑久長島大橋を渡り、邑久光明園へ。

親や兄弟姉妹と離れ、名前を変え、生きている事、存在すらも消され、生涯療養所の中に閉じこめられ、子どもをつくることは許されず、死んでも故郷の墓に帰れない。

国の誤った政策のため今だに続く偏見・差別。

入所者やその家族は長い間、想像を絶する苦しみに耐えてきたのです。

(「ハンセン病問題のこと正しく知っていますか?」冊子より)

療養所やハンセン病の歴史を展示した資料展示室を見学。知らないことも多く、ハンセン病問題について正しく知り、学習することができました。

見学後、納骨堂でお参りさせていただきました。二度と同じような過ちを繰り返してはならないと改めて感じさせられました。

7/4(金)14:00~ 第21組 夏季仏教講座開催のご案内

- 2025年05月11日(日)16:34

- コメント: 0

第21組では、今年も夏季仏教講座を開催させていただきます。

【第43回夏季仏教講座】

日時 2025年7月4日(金) 開演14時 (開場13時30分)

講師 乾 文雄さん (大谷中学・高等学校学校長 滋賀県 正念寺住職)

講題 「聞・問・開」という歩み

会場 フェニーチェ堺 大ホール

主催 真宗大谷派 大阪教区第21組

今年は平日の開催になりますのでご注意ください。

どなたでも聴講いただけます。

お問い合わせは堺市、高石市、和泉市内の真宗大谷派の寺院までお願いします。

皆様のご来場心よりお待ちしております。

第43回夏季仏教講座チラシ

チラシに聴講券が付いていますので、プリントしてお使い下さい。

また第21組チャンネルではライブ配信、後日配信を予定しています。

当日会場に来れない方はこちらからご覧ください。過去の講座もご視聴いただけます。

日本最古の陸軍墓地 ー真田山陸軍墓地ー

- 2024年10月17日(木)23:49

- コメント: 0

2024年10月4日(金)、戦争展実行委員会はフィールドワークを実施しました。

2024年10月4日(金)、戦争展実行委員会はフィールドワークを実施しました。

今回フィールドワークに訪れたのは、大阪市天王寺区玉造にある「真田山陸軍墓地」。

真田山陸軍墓地維持会の𠮷岡武さん、近藤力也さんにガイドしていただきました。

【真田山陸軍墓地】

大阪城の南、真田山丘陵地に、旧陸軍将兵の墓石が整然と並ぶ真田山旧陸軍墓地があります。大阪は日本陸軍創設の地として位置づけられ、明治2年から大阪城を中心に軍関係施設が次々と設けられ、明治4年この地に墓地が創設されて、日本で最初の陸軍墓地となりました。現在の墓地の面積は4,550坪(約15,000平方メートル)を越え、明治6年の徴兵令以前に属する士官・兵士の墓碑にはじまり、西南戦争、日清・日露・第一次世界大戦から第二次世界大戦にいたるまでの5,100基以上の墓碑が並び、8,200余の遺骨を納めた納骨堂を擁しております。また、将校・兵士だけでなく軍事物資の輸送・その他下働きとして雇われた軍役夫や日清戦争や第一次世界大戦で捕虜となった清国兵・ドイツ兵の病死者の墓碑など、当墓地独自の被葬者もみられます。

明治4(1871)年に設置された真田山陸軍墓地は、全国で80ヶ所以上つくられた陸軍墓地の中でも、最古の歴史を持っています。それだけに、納骨堂や墓碑等の傷みが激しく、殊に墓碑は材質のもろさも加わって、その多くが風化や崩壊の危機に直面しています。特に、墓碑の傷みは著しいものになっており、全墓碑のうち、70%近くが何らかの傷みが見受けられ、その内、1000基を超える墓碑がいつ崩壊してもおかしくない状態にあります。

公益財団法人 真田山陸軍墓地維持会 ホームページ

はじめに近藤さんがスクリーンを使ってお話してくださいました。展示室で貴重な資料も見させてもらいました。

破損墓碑群の前で献花させていただきました。

参加者は9名。当日雨が降っていましたが、墓地をガイドしていただく間は一旦やみました。破損した墓碑が多く見られました。

墓碑は階級などによって区画されていました。一つ一つ丁寧にご説明いただき、委員も熱心に耳を傾けていました。

納骨堂(忠霊塔)。劣化による耐震工事中でした。令和7(2025)年完成予定です。

最後に𠮷岡さんが自身の戦争体験を語って下さいました。「今までの戦争の悲劇を知って、平和がどんなに有り難いか考えてほしい」とおっしゃっていました。

8回におよぶ大阪大空襲で、最も多くの犠牲者を出したのが1945年3月13日から14日にかけての第1回大阪大空襲でした。戦争展実行委員会では、第1回大阪大空襲のあった3月に毎年パネル展を開催しています。来年2025年、3月5日(水)~3月26日(水)に開催予定です。今回の「真田山陸軍墓地」のフィールドワークの展示を中心に考えています。

「疑惑和讃」を考える

- 2024年10月17日(木)23:49

- コメント: 0

第21組法話を考える会では、今年度から「和讃」をテーマにさまざまな講師の方々からお話をいただいております。今年度第2回目の「法話を考える会」は講師に平原晃宗先生をお招きいたしました。

平原晃宗(ひらはらあきむね)氏。1970年生まれ。京都教区山城第五組正蓮寺住職。大谷中・高等学校、京都光華高等学校宗教科講師。大谷大学非常勤講師。

「疑惑和讃を考える」というテーマで講義をしていただきました。

親鸞聖人は法然上人の念仏の教えを正確に伝えたいという願いで教行信証や和讃をつくられた。

法然上人は「信心」は明確にされたが、「疑」ということは何を意味しているのか法然上人の書物からは読み取れない。

親鸞聖人は「疑」ということをどういうふうに受け止められたのか。

「疑」という言葉が親鸞聖人の書物の中には沢山あるが、集中している箇所が『正像末和讃』の五十三首が終わってからすぐ展開していく疑惑和讃である。

二十三首の疑惑和讃を見ていけば親鸞聖人が「疑」ということをどういうふうにいただいたのか見えてくるのではないか、と疑惑和讃に注目した理由を話して下さいました。

また親鸞聖人がどういう思いで疑惑和讃をうたわれたのか自身の見解を語って下さいました。

善鸞義絶や関東の門弟の異義や動揺が起こり、親鸞聖人は心が痛み、色々な事を思われ、自分自身を見つめ直された。

そこから明らかになったことはこういう自分でも弥陀の本願によって救われていく。

そのことをはっきりうたっているのが、『正像末和讃』五十三首の一番最後にうたわれている恩徳讃である。

その恩徳讃から展開していく疑惑和讃は、門弟たちに疑いをもってはいけないという戒めではなく、親鸞聖人が自分自身の身をうたったのではないか。

本題に入る前にも法話と感話について資料を使ってお話いただき、非常に内容の濃い講義でした。平原晃宗先生どうも有り難うございました。

10月3日(木)、午後6時から堺支院にて開催。参加者は9名でした。前半の講義。

後半の質疑応答、座談。

第42回夏季仏教講座開催されました!

- 2024年07月16日(火)12:56

- コメント: 0

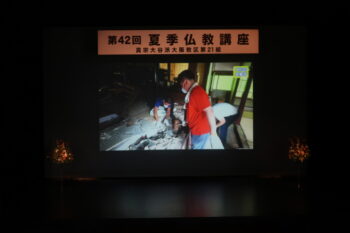

2024年7月13日(土)、第21組主催による第42回夏季仏教講座が開催されました。講師に草野顕之さん(大谷大学名誉教授)をお招きいたしました。

2024年7月13日(土)、第21組主催による第42回夏季仏教講座が開催されました。講師に草野顕之さん(大谷大学名誉教授)をお招きいたしました。

会場は3年連続となるフェニーチェ堺 大ホール。

参加者は405名。今回も「第21組チャンネル」でライブ配信を行いました。

【開会】

○真宗宗歌

○勤行 正信偈(同朋奉賛式)

○開会の挨拶

○講演 草野顕之さん 講題「親鸞聖人伝の史実と伝承」

なぜ「親鸞聖人伝の史実と伝承」という問題に関心を持ったのか

三つの種類の伝承をどのように考えるか

・史実が何らかの目的で改変された伝承

・後世に何らかの目的で創作された伝承

・何らかの史実を物語として伝えた伝承

越後・関東には親鸞聖人にまつわる様々な伝承が残っています。その伝承について配布された史料をもとにわかりやすくお話いただきました。

○能登半島地震復興支援活動の映像の上映 (休憩時間)

先日21組の組長を含む数名が実際に現地に赴き、本堂の片付けなど支援活動を行いました。

【閉会】

○閉会の挨拶

○恩徳讃

今回能登半島地震救援金の募金箱を受付に設置いたしました。多くの皆様からご協力いただき誠にありがとうございました。総額152846円集まりました救援金は、大阪教区を通して被災地へ送らせていただきます。

毎年のように今年も夏季仏教講座が開催でき、たくさんの方に来ていただくという事が当たり前の事ではなく、本当に有り難い事であると改めて感じます。ご参加いただいた皆様、ライブ配信をご視聴いただいた皆様、心よりお礼申し上げます。

第21組「法話を考える会」新年度始まりました

- 2024年07月16日(火)12:55

- コメント: 0

今年度第1回目の法話を考える会が、6月26日(水)午後6時から堺支院菩提樹の間に於いて開催されました。今年度より和讃をテキストに各講師にお話いただき、お聖教を学んでいきます。今回講師に浄土真宗本願寺派の直林不退先生をお招きいたしました。

【直林不退(なおばやしふたい)氏】 1958年群馬県生まれ。滋賀県大津市浄土真宗本願寺派淨宗寺住職。相愛大学客員教授。節談説教研究会副会長。

前半は直林先生にご講義いただきました。始めは伝統説教の構成法、和讃について。次に「煩悩にまなこさへられて 摂取の光明みざれども 大悲ものうきことなくて つねにわが身をてらすなり」(『高僧和讚』)を讃題としてお話されました。

「親鸞聖人がつくられた和讃は、難しい教義を民衆に分かりやすく解説する為につくられたのではなく、声に出して唱える為につくられた。分かるんじゃなくて声に出して唱えていく中で身に付いていく世界がある。」と和讃について話され、「節にのって語られた言葉は言葉を冷凍保存する力がある。節にのって語られ耳に入ってきた言葉は意味が分からないなりに人間の脳にインプットされ、それが何かの縁に触れて冷凍の氷が解ける様に意味が分かるようになる。」と続けて話されました。「ことばの冷凍保存」という言葉が非常に印象に残りました。

また言葉に抑揚をつけて話す節談説教はどんどん引き込まれてく魅力がありました。

後半は質疑応答・座談。

・型がある西と型がない東の法話について

・法話に自己を語るかどうか

・節談説教研究会について

・節談説教が民衆、妙好人に対して与えた影響

様々な質問があり、中身の濃い質疑応答となりました。

改めて法話を考えるいい機会となりました。直林先生どうも有難うございました。

21組研修旅行 ~長浜~

- 2024年06月06日(木)9:05

- コメント: 0

21組は5月30日(木)、31日(金)の二日間にわたり、長浜において研修旅行を行いました。

初日は五村別院を参拝。

【五村別院】慶長2年(1597年)、地元の有力者・大村刑部左衛門らが、本願寺第12世教如上人に寺地を寄進し、聞法道場を建立したのが始まりとされています。「五村御坊」とも呼ばれ、教如上人や本願寺の教団を強く支えた湖北の門徒ゆかりの寺として、重要な役割を果たしてきました。現在の本堂は享保15年(1730年)に再建されたもので、延宝2年(1674年)に建立された表門と共に国の重要文化財に指定されています。本堂西南には教如上人の遺骨が納められた御廟があり、命日である10月5日には「五日講」の法要が盛大に営まれています。

歴史を感じる本堂で、余間の教如上人の絵像など中まで拝観させていただきました。教如上人は身長180㎝で顔の長さは30㎝あったそうです。

二日目は長浜別院大通寺を参拝、研修。

【長浜別院大通寺】本願寺第12世の教如上人は、湖北門徒に仏法を説き広めるための道場「長浜御堂」を、旧長浜城内に開きました。安土桃山時代末期、京都に東本願寺が建立されたのを機に、道場から「無礙智山(むげちざん)大通寺」と号する寺院として改められました。慶安2年(1649年)、彦根藩主・井伊直孝の土地寄進によって現在地に移転、本堂をはじめとした伽藍が整備されていきました。本山から譲り受けた伏見桃山城の遺構と伝わる本堂や大広間など、建造物の多くが重要文化財に指定されています。「長浜の御坊さん」と親しまれ、毎年7月には「夏中」が勤まり、多くの参拝者で賑わっています。

輪番の宮戸さんにお話いただきました。長浜教区の1カ寺あたりの平均門徒戸数が25戸と少ないことには驚きました。2024年7月から長浜教区は教区改編により京都教区と合併されます。京都教区になっても今までと同じ活動をしていきたいとおっしゃっていました。

諸殿拝観は、重要文化財など貴重なものが多くとても見応えがありました。書院(新御座)では、昨年公開された映画「レジェンド&バタフライ」の信長、家康、光秀が一堂に会すシーンが撮影されたようです。

今回参拝させていただいた日が偶々清掃奉仕の日になり、私たち21組も清掃奉仕に参加させていただきました。護持運営委員会、門徒会、組の方々と小雨の降る中除草作業を行い、またとない経験をさせていただきました。

7/13(土) 第21組 夏季仏教講座開催のご案内

- 2024年05月11日(土)23:15

- コメント: 0

第21組では、今年も夏季仏教講座が開催されることとなりました。ご案内させていただきます。

【第42回夏季仏教講座】

日時 2024年7月13日(土) 開演14時 (開場13時30分)

講師 草野顕之さん (大谷大学名誉教授)

講題 「親鸞聖人伝の史実と伝承」

会場 フェニーチェ堺 大ホール

主催 真宗大谷派 大阪教区第21組

どなたでも聴講いただけます。お問い合わせは堺市、高石市、和泉市内の真宗大谷派の寺院までお願いします。

第42回夏季仏教講座チラシ

チラシに聴講券が付いています。プリントしてお使い下さい。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

また第21組チャンネルではライブ配信、後日配信を予定しています。

前回、前々回の講座もご視聴いただけます。

【講座前編】第41回夏季仏教講座(講師・近松誉さん/講題・真宗の仏事) (youtube.com)

【講座後編】第41回夏季仏教講座(講師・近松誉さん/講題・真宗の仏事) (youtube.com)

第40回夏季仏教講座 講師:田代俊孝先生【前半】 (youtube.com)

第40回夏季仏教講座 講師:田代俊孝先生【後半】 (youtube.com)

どうぞよろしくお願いいたします。

『一念多念文意』を紐解く

- 2024年01月07日(日)8:16

- コメント: 0

第六回法話を考える会『一念多念文意』を紐解く(堺支院)

第21組法話を考える会では、お聖教を学ぶということで、2020年度から講師に本明義樹先生(京都教区山城第五組専光寺住職・大谷大学講師)をお招きし、ご講義いただきました。はじめは新型コロナウイルスの影響で開催できない状態が続きましたが、無事に全六回の講義を終えることができました。

〇第1回『一念多念文意』を「読む」ということ (2021/12/25)

〇第2回『一念多念文意』の撰述とその背景 (2022/7/26)

〇第3回「一念をひがごととおもうまじき事」① (2022/9/30)

〇第4回「一念をひがごととおもうまじき事」② (2022/12/25)

〇第5回「多念をひがごととおもうまじき事」① (2023/7/14)

〇第6回「多念をひがごととおもうまじき事」② (2023/12/23)

一声の念仏でも往生できるのか、念仏は多く称えなければならないのか。「一念多念のあらそい」による混乱をを何とかしなければいけないと、親鸞聖人は『一念多念文意』を関東の門弟に向けて送られました。『一念多念文意』とは、親鸞聖人が隆寛律師の著された『一念多念分別事』を明らかにし、「いなかのひとびと」に向けてわかりやすく丁寧に説き示されたものです。全六回にわたって『一念多念文意』をテキストに深く学び、改めて親鸞聖人の教えを確かめていくことができました。

お聖教や教えを通して、言葉の意味だけを理解したからといってすべてを理解したことにならない。言葉が生み出されたその人のふれている世界に私達が共感できるかということが、非常に重要であり難しいと先生はおっしゃられていました。

本明義樹先生には大変お忙しい中ご出講いただき誠にありがとうございました。。

【第21組】第41回夏季仏教講座開催!

- 2023年07月19日(水)19:47

- コメント: 0

第41回夏季仏教講座

日時 2023年7月15日(土) 14時開演

会場 フェニーチェ堺 大ホール

講師 近松 誉さん

講題 真宗の仏事 ~過去・現在・未来~

参加者 493名

7月15日(土)、「第41回夏季仏教講座」が行われました。夏季仏教講座は、真宗大谷派大阪教区第21組の主催で長年にわたり開かれてきました。本来であれば2020年に第40回の節目を迎える予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により2020年、2021年と中止に。昨年2022年にようやく第40回目の夏季仏教講座を開催することが出来ました。会場は昨年に引き続きフェニーチェ堺 大ホール。暑い中500人近くの方が参加して下さいました。参加者の皆様、またライブ配信を視聴していただいた皆様、本当にありがとうございました。前回は規制もあり不安定の中での開催でしたが、今回は規制も緩和され、前回よりも多くの方が足を運んで下さり、さらなる継続開催に向けて新たなスタートが切れたのではないでしょうか。

今回講師に近松誉さん(慧光寺住職・真宗大谷派本廟部定衆 兼 本廟部長)をお招きし、「真宗の仏事 ~過去・現在・未来~」をテーマにお話いただきました。前後半に分けて宗教における儀式のもつ意味や真宗の儀式の歴史などわかりやすくお話して下さいました。また現在放送中のNHK大河ドラマ「どうする家康」の仏事指導を担当された時の話もして下さいました。皆さん熱心に聞いておられました。

当講座はこちらからご視聴いただけます。

第41回 夏季仏教講座 (講師・近松誉さん/講題・真宗の仏事) – YouTube

最後に全員で恩徳讃を斉唱。昨年は規制があり、正信偈のおつとめや真宗宗歌・恩徳讃の斉唱は声を出す事が出来ませんでした。4年ぶりの全員で声を出しての恩徳讃斉唱は何とも言えないものがありました。