1月30日、組会・寺族研修会、講師に廣瀨俊師(第11組)

- 2016年02月03日(水)11:54

- コメント: 0

5月21日教区同朋大会へ積極的な参加を確認(組会)

1月30日、茨木別院フリールームにおいて、組会が開催されました。5月21日(土)に難波別院で開催される「大阪教区同朋大会」の内容について、同朋大会実行委員(加藤 恵)から報告がされました。その後、より多くのご門徒の参加を願い、組としての対応が話し合われました。最後に玉井 久之組長から、寺院から所属ご門徒に対して積極的な参加の呼びかけを行うことが確認され、閉会しました。

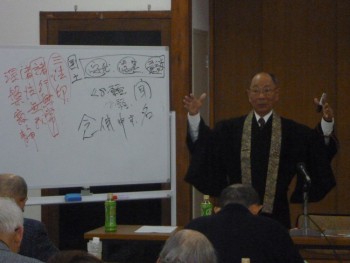

廣瀨俊師「分り易く伝える~私の教化活動の原点~ 」と題して(研修会)

組会に引きつづき、寺族研修会が開かれました。今回、廣瀨 俊師(大阪教区第17組法觀寺住職)にお越しいただき「分り易く伝える~私の教化活動の原点~ 」と題して約90分ご講義をいただきました。

組内住職・寺族11人が聴講しました

廣瀨師は参加者に自身の取り組みについて丁寧にお話しくださいました

廣瀨師は、今回の研修会にあたり詳細な資料をご用意くださいました。資料に沿って、今まで取り組んでこられた「落語」「獅子吼の会」の活動の他、自坊で発行されている寺報『唯信』などについて詳しくお話しくださいました。

詳しい資料に沿って講義がすすめられました

また、師の教化活動に向き合う姿勢を自身の体験や先達のことばを交え、丁寧にご講義くださいました。ノートを取るなど参加した11人の熱心に聴講する姿が見受けられました。

今後の組や寺院での教化活動において参考となる貴重なご講義をいただき、有意義な研修会となりました。

「帰敬式」について共に学ぶ(12月19日)

- 2015年12月23日(水)3:15

- コメント: 0

「帰敬式」テーマに「寺族学習会」を開催

12月19日、茨木別院フリールームにおいて、第11組若手の会主催「寺族学習会」を開催しました。11組(玉井久之組長)では、宗門における「帰敬式実践運動」の推進を踏まえ、組内各寺院のご門徒の一層の帰敬式受式を願い、今回「帰敬式」をテーマに学習会を開催する運びとなりました。

藤井先生に「帰依三宝」と題してご講義を

若手の会代表・小野 朗氏(光得寺住職)の挨拶の後、大阪教区第2組即應寺ご住職、藤井善隆先生に「帰依三宝」と題して約1時間、ご講義をいただきました。

共に学びを深める場となる

組内住職・寺族10名が参加し、ノートを取るなど熱心に聴講する姿が見受けられました。

藤井先生は、「帰敬式」を受式することの大切な意味を熱心にご講義くださいました

受講後、質問や感想が交わされ、共に学びを深める場となりました。

「柴講」で真宗本廟参拝(11月22日)

- 2015年11月24日(火)10:22

- コメント: 0

本山御正忌の11月22日(日)初冬の穏やかな気候の中、「本山柴講」(詳細は2014年11月23日付、「銀杏通信」第11組の記事を参照)で24名が真宗本廟に参拝しました。今回、長福寺(小泉秀雄住職)が当番寺をつとめられました。

鸞音くん・蓮ちゃん・あかほんくんと一緒に撮影(御影堂前)

午前10時からの「初日中」のお勤めに揃って参拝しました。11時から表小書院において「採納式」が行われました。富田財務長から柴講燃料懇志に対しての謝意とご挨拶をいただき、記念品として紋菓が贈呈されました。

その後、大寝殿に場を移し、全国からご参拝の方々と共にお斎をいただきました。

お斎ののち、各々で、このたびの報恩講にあわせ一般公開されている阿弥陀堂や渉成園、しんらん交流館を見学しました。今年も「本山柴講」のご縁をいただき真宗本廟報恩講に参拝し、先達から相続されてきた「柴講」を通して「伝える」ということの大切さをあらためて感じました。

11組門徒会 総会 並びに 研修会 が開催されました

- 2015年08月27日(木)8:16

- コメント: 0

8月25日、茨木別院の会館1階仏間において、午後3時から組門徒会総会が開催されました。組門徒会員と組役員あわせて約25人が参加しました。総会では、前日24日に組会で承認された組予決算、組事業計画他9項目について、玉井組長から報告・説明がされました。質疑応答を交え、組門徒会においても案件すべて全会一致で承認されました。総会の最後に戸伏英夫組門徒会長が挨拶し閉会しました。

井関 靖 師 ご法話いただく

総会に引き続いて、午後4時から研修会の場がもたれました。今回の研修会は、大阪教区指定同朋の会として、前回5月に引き続き2回目の開催となりました。ご講師は、大阪教務所を通じて、教区同朋の会教導の井関 靖(大阪教区第10組慶徳寺住職)師にお越しいただきました。井関師は、「生活の中でのお念仏」と題し、約1時間ご法話くださいました。メモを取るなど、熱心に聴聞される組門徒会員の方々の姿が見受けられました。

11組所長巡回・組会開催される

- 2015年08月25日(火)1:53

- コメント: 0

8月24日午後3時から、茨木別院本堂において、第10組と合同で所長巡回が開催され、大阪教務所から宮浦教務所長・森次長・里雄主計・竹中駐在、難波別院から堀河部長が来院されました。組内から住職・寺族の方々、約15名が出席しました。今回、宗派経常費20年連続完納された遍照寺(玉井久之住職)様が表彰されました。続いて、教務所から「財務状況と宗門的課題」「宗派における宗務執行方針の主要な事柄について」「大阪教区の取り組みについて」「東日本大震災・福島原発事故に対する支援について」など今年度の主な宗務の課題と業務報告を「教区通信」と「レジュメ」を資料とし、丁寧なご説明をいただきました。また、難波別院からは諸施設の現状と今後の課題についてお知らせいただきました。その後、質疑応答の場が設けられ閉会しました。所長巡回の後、午後5時から、別院フリールームに会場を移し、組会が開かれました。主に玉井久之組長から組会計予決算他9項目について説明・提案がなされ、すべての案件について全会一致で承認されました。

11組門徒会研修会開催される

- 2015年05月28日(木)21:01

- コメント: 0

5月27日、茨木別院本堂において、第11組門徒会研修会が開催されました。組門徒会員を中心に組内寺族を含め約50人の出席をいただきました。開 会にあたり第11組門徒会長の戸伏英夫氏より挨拶があり、ひきつづき同朋の会教導の松山正澄師(第19組正受寺前住職)から、同朋会運動などをテーマに約1時間ご法話をいただきました。師の法話に熱心に耳を傾ける出席者の姿が見受けられました。今回の研修会は、大阪教区の指定同朋の会として実施されました。5回程度の開催を予定していて、今回の研修会は、第1回目となりました。研修会終了後、役員会が開かれ、今後の日程や課題等について話し合われました。次回は8月に実施を予定しています。

会にあたり第11組門徒会長の戸伏英夫氏より挨拶があり、ひきつづき同朋の会教導の松山正澄師(第19組正受寺前住職)から、同朋会運動などをテーマに約1時間ご法話をいただきました。師の法話に熱心に耳を傾ける出席者の姿が見受けられました。今回の研修会は、大阪教区の指定同朋の会として実施されました。5回程度の開催を予定していて、今回の研修会は、第1回目となりました。研修会終了後、役員会が開かれ、今後の日程や課題等について話し合われました。次回は8月に実施を予定しています。

組門徒会総会、教区門徒戸数調査説明会行われる

- 2015年03月25日(水)22:25

- コメント: 0

組門徒会開催されました。

- 2015年02月26日(木)21:07

- コメント: 0

2月26日、茨木別院に於いて、第11組門徒会が開かれました。組門徒会員の方々、組内住職・寺族、約30名が出席しました。冒頭、玉井久之組長(遍照寺住職)より〈推進員養成講座について〉〈2015年度御依頼割当について〉ほか、説明・報告がされました。ひきつづき、講師に當麻秀圓師をお迎えし、ご法話をいただきました。師は、「お寺は、ご門徒に支えられ、南無阿弥陀佛の教えで結ばれています」。また、寺院の役割について、「親鸞聖人の顕らかにしてくださった本願念佛の教えを弘める」ことが大切であると話されました。そして、「親鸞聖人が顕らかにしてくださった救いとは」「阿弥陀佛とは」など丁寧なご法話をいただき、貴重な聞法の場となりました。

教学研修院公開講義(3/9開催)のご案内

- 2015年02月01日(日)17:06

- コメント: 0

大阪教区教化センターでは、教学研修院にて「公開講座」を開催しております。昨年に引き続き、石川県光闡坊住持の佐野明弘氏においでいただき、ご講義いただきます。聴講は無料です。より多くの方々のご参加をお待ちしております。

講 題 「猶(なお)し大地の如し―大いなる世界―」

講 師 石川県光闡坊住持 佐野明弘氏

と き 2015年3月9日(月) 午後6時から8時頃

ところ 難波別院(南御堂) 同朋会館1階・講堂

講師紹介 佐野 明弘(さの あきひろ)

1958年、静岡県生まれ。真宗大谷派僧侶。22歳で得度。はじめ禅宗で修行するが、35歳、縁により真宗に転ずる。現在、石川県加賀市の蓮如上人御旧跡光闡坊住持。アレン・ネルソン平和プロジェクト代表。放射能測定室こうせんぼう主催。著書『親鸞ルネサンス』(明石書店)、『迷いに帰る』(大聖寺教区)、『人間を生きる』(東京教区)等。

◆お問い合わせは、大阪教区教化センター 電話 06-6251-0745 まで

策定委員会11組巡回行われる

- 2014年12月31日(水)17:50

- コメント: 0

「本山柴講」というご縁

- 2014年11月23日(日)23:42

- コメント: 0

茨木市の山間部、旧三島山手組(現在大阪教区11組の一部)には、本山の報恩講に薪や柴を持ってお参りする「柴講」が伝わっています。報恩講のお斎を作るのに使ってもらおうと、今から200年ほど前、組内の9ヵ寺が中心となって組織され、また近隣の車作板谷(くるまつくりいたや)の教行寺ご門徒も参加しました。住職が毎年交代で当番をして呼びかけ、集めた柴610束を牛の背の乗せ、淀川の前島(高槻市)まで運んだのち、船で本山へ納められたとのこと。 現在、柴講は栄久寺、教圓寺、長徳寺、長福寺、教誓寺、円福寺の6ヵ寺と板谷の教行寺門徒により行われています。また、時代の変遷とともに運搬も牛・船から、鉄道、トラックへと形態が変わり、今では金納になっています。昭和15年から28年まで薪の統制がしかれ、一時やむなく途絶えましたが、現在まで毎年、引き継がれてきました。今回、11月23日に長徳寺さんが当番を務め、貸切バスで24人が揃ってお参りしました。当日は、穏やかな晴天に恵まれ、10時からの日中に参拝したのち、表小書院にて「采納式」が執り行われました。富田財務長から真宗本廟報恩講をささえる「講」の意義について語られました。その後、大寝殿に移り揃ってお斎を頂きました。午後からは、阿弥陀堂の修復現場の見学や渉成園散策を行い、日程を終えました。本山柴講というご縁をいただき、報恩講に参拝することの大切さをお互いに確かめ合う機縁となりました。