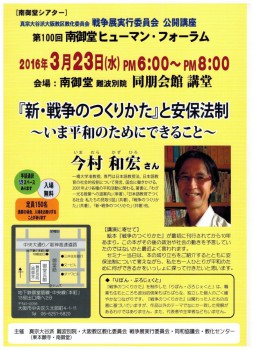

3月23日開催 第100 回南御堂ヒューマン・フォーラム 今村氏と安保法制について考える

- 2016年03月18日(金)14:09

- コメント: 0

第100 回南御堂ヒューマン・フォーラム

今村氏と安保法制について考える

今月23 日に「戦争展実行委員会」と共催

難波別院では大阪教区教化委員会「戦争展実行委員会」と共催し、今月23日(水)午後6時から、南御堂シアター「第100回南御堂ヒューマン・フォーラム」を難波別院同朋会館講堂を会場に開催する。

今回は、一橋大学准教授で市民グループ「りぼん・ぷろじぇくと」メンバーの今村和宏氏を講師に迎えて、「『新・戦争のつくりかた』と安保法制 ~いま平和のためにできること~」と題して講演が行われる。

今村氏は、講演に寄せて「絵本『戦争のつくりかた』が最初に刊行されてから10年あまり。この本がその後の政治や社会の動きを予言していたのではないかと最近よく言われます。

セミナー当日は、本の成り立ちをご紹介するとともに安保法制について考えながら、私たち一人ひとりが平和のために何ができるかをいっしょに探って行きたいと思います」と語る。

入場無料。

定員150人(自由席)。

手話通訳有り。

お問合せは、難波別院総局人権推進(06・4708・3274)。

『南御堂』第645号 2016年(平成28)3月1日発行 3面より

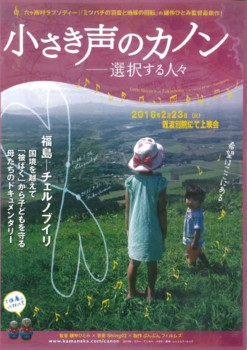

「小さき声のカノン」上映会(2/23)

- 2016年02月12日(金)19:29

- コメント: 0

今月23日に映画上映会「小さき声のカノン」を

原発事故後の福島が舞台

教区「原発に依存しない社会の実現を目指す委員会」(西受秀文委員長)では、今月23日(火)午後5時から難波別院同朋会館講堂で映画「小さき声のカノン―選択する人々」の上映会を開催する。

教区「原発に依存しない社会の実現を目指す委員会」(西受秀文委員長)では、今月23日(火)午後5時から難波別院同朋会館講堂で映画「小さき声のカノン―選択する人々」の上映会を開催する。

同映画は、原子力問題に警鐘を鳴らし続ける映画監督の鎌仲ひとみ氏の最新作。主に福島第一原発事故後の福島の母親と子どもにスポットを当て、被災地で生活する人、避難を選んだ人、保養事業に参加する人など、さまざまな境遇で生きる母子の生活を取材したドキュメンタリー作品。特に子育て中の母親の方にはぜひご覧いただきたい。また映画上映後には、鎌仲監督のトークが行われる。

参加費1000円。

事前申込不要。

詳細は、大阪教務所ま で。

『南御堂』第644号 2016年(平成28)2月1日発行 10面より

2015年度聖典講座開催

- 2015年10月13日(火)12:45

- コメント: 0

このたび、教区教化委員会「研修・講座部」主催にて2015年度聖典講座を開催いたします。今年度の聖典講座は、難波別院同朋会館1階講堂を会場に昨年に引き続き、大谷大学准教授の井上尚実氏にご講義賜ります。

「『御消息集(善性本)』を読む」というテーマで3回で全体を読み通し、そこで問題になっている「摂取不捨」の問題について考察いただきます。参加費無料でどなたでもご参加いただくことができますので、是非ともご参加ください。詳細は、添付しております案内チラシをご参照ください。

ご不明な点がございましたら、大阪教務所(担当:竹中)までご連絡ください。

*講義の際は、『真宗聖典』をご用意ください。『真宗聖典』ご希望の場合は、難波別院同朋会館2階の大阪教務所(℡:06-6251-4720)までお尋ねください。

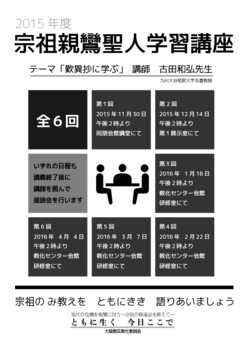

2015年度宗祖親鸞聖人学習講座開催

- 2015年10月13日(火)12:12

- コメント: 0

このたび、教区教化委員会「研修・講座部」では、2015年度宗祖親鸞聖人学習講座を以下のとおり開催いたします。どなたでも、参加可能な講座でございますので、是非ともご参加くださいますようご案内申しあげます。 ご不明な点がございましたら、大阪教務所(担当:竹中)までご連絡ください。

対 象 どなたでも参加可能です。

参加費 無料

講 師 古田 和弘 氏(九州大谷短期大学名誉教授)

テーマ 「歎異抄に学ぶ」

日 程

第1回 2015年11月30日(月) 午後2時から 難波別院同朋会館講堂にて

第2回 2015年12月14日(月) 午後2時から 難波別院本堂地下研修ホール第一会議室にて

第3回 2016年 1月18日(月) 午後2時から 難波別院教化センター会館研修室にて

第4回 2016年 2月22日(月) 午後2時から 難波別院教化センター会館研修室にて

第5回 2016年 3月 7日(月) 午後2時から 難波別院教化センター会館研修室にて

第6回 2016年 4月 4日(月) 午後2時から 難波別院教化センター会館研修室にて

備 考 いずれの日程も、講義終了後に講師を囲んで座談会を行います。

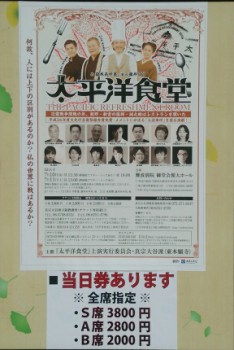

太平洋食堂 当日券あります

- 2015年07月09日(木)17:58

- コメント: 0

当日券が用意されています。前売り券をお持ちでない方も、当日、会場にて販売いたします。

開場は開演の45分前。上演時間は休憩を挟み2時間50分を予定しております。昼の回にはアフター・トークを実施します。

- 7月10日(金) 12:30 (終演後アフター・トークあり)

- 7月10日(金) 18:00

- 7月11日(土) 13:00 (終演後アフター・トークあり)

主 催:「太平洋食堂」上演実行委員会・真宗大谷派(東本願寺)

チケット:全席指定 S席3,800円 A席2,800円 B席2,000円(税込)

チケット窓口:真宗大谷派大阪教務所 06-6251-4720

お問い合わせ:真宗大谷派解放運動推進本部 075-371-9247

太平洋食堂大阪公演特設HP http://taiheiyo.link/ (終了)

詳しくはリンク先をご覧ください。

中国浄土教研究会主催公開研修会 「中国浄土教の歩み」第五回 ー善導 その1ー

- 2015年07月01日(水)9:14

- コメント: 0

公開研修会 「中国浄土教の歩み」第五回 ー善導 その1ー

今年も、大谷大学名誉教授、三桐慈海先生をお招きし、下記の如く研修会を企画いたしました。

今年は善導大師について、ご講義を頂きます。善導大師については、観経についての解釈が大きなテーマになっています。2004年の安居にて、福島光哉先生が「仏説観無量寿経講究」というテーマで、善導大師を含めた当時の中国仏教の諸師の観経解釈の比較研究をなさっておられます。こちらもご参考いただければと思いますが、今回はあくまで浄土教という視点でお話を頂くようにお願いしております。

尚、善導大師については、今年と来年と二回を予定しております。

宗門の年度替わり時期でもあり大変お忙しいと存じますが、何卒趣旨をご理解頂きお誘い合わせの上多数のご参加をお願い申し上げます。

合掌

中国浄土教研究会

第十組 唯徳寺 當麻円純

第五組 圓明寺 髙島 章

記

日時 2015年7月17日(金)午後5時〜午後7時

会所 難波別院 教化センター 研修室

講師 京都教区出雲組妙覺寺住職・大谷大学名誉教授 三桐慈海 師

参加費 2000円

問い合わせ先 第五組圓明寺 髙島 章まで

TEL 06-6712-0377

大阪市生野区勝山南3-10-4

見真額に関する公開講座について

- 2015年05月22日(金)15:19

- コメント: 0

※旧行事部の記事を教化委員会の組織改編に伴い、研修・講座部のカテゴリへ移動しました。

現在、東本願寺御影堂中央欄間には「見真」と書かれた額が掛けられています。これは、1876年に明治天皇より浄土真宗の開祖親鸞聖人に対して「見真大師」という大師号が宣下され、さらに1879年に明治天皇直筆の額すなわち「勅額」が下賜されたことに由ります。

このたび、大師号宣下・勅額下賜の歴史的経緯と、「見真額」から問いかけられている課題について教区の方々と共に学び、今後の宗門を考えていく機縁とするために下記のとおり見真額に関する公開講座を開催いたします。

ご不明な点がございましたら、教務所(担当:波戸本)までご連絡ください。

記

- 場所 難波別院同朋会館 講堂

- 日時 2015年5月26日(火)午後5時から

- 講師 鶴見 晃 氏(教学研究所員)

- 内容 大師号宣下・勅額下賜の歴史的経緯と、「見真額」から問いかけられている課題について

以上

『「見真額」に関する学習資料集 「大師号」と「勅額」』(真宗大谷派教学研究所)を学習資料とします。

部数に限りがありますので、お持ちの方はご持参願います。

教務所事務休暇

- 2015年04月08日(水)15:09

- コメント: 0

平素より、お世話になっております。

4月9日(木)、4月10日(金)の2日間、近畿連区教務所員研修会のため、終日事務をお休みいたします。緊急の用件がございましたら、難波別院本堂事務所(℡:06-4708-3276)までご連絡ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了解くださいますようお願い申し上げます。

中央門徒戸数調査委員会「大阪教区説明会」開催(2月20日)

- 2015年03月10日(火)13:53

- コメント: 0

中央門徒戸数調査委員会「大阪教区説明会」開催

2012月10年1日1を期日として実施された「第2回中央門徒戸数調査」の調査結果に基づき、今後より精度の高い調査にするためにも、さる2月20日に中央徒門戸数調査委員会による「大阪教区説明会」が 難波別院同朋会館講堂で開催された。

門徒戸数調査の目的を説明

中央門徒戸数調査委員会は、より丁寧な説明が必要であるとの判断のもと、全教区へ巡回し「説明会」を開催している。

さる2月20日の「大阪教区説明会」では、教区門徒戸数調査委員会や組門徒戸数調査正副委員長をはじめ、本山御依頼額・割当勧励常任委員会のほか、教区有縁の74人が出席した。また、中央門徒戸数調査委員会からは、岩坂賢龍委員長、菊池弘昭副委員長、黒萩裕委員、高橋良樹委員の4人のほか、宗務所組織部から2人が出向した。

開会にあたり宮浦一郎・大阪教務所長から挨拶が行われた後、岩坂委員長から説明会開催の趣旨及び門徒戸数調査の目的について説明が行われた。岩坂委員長は、「第2回中央門徒戸数調査」の調査結果に基づき、いくつかの教区に聞き取りを行った結果、より丁寧な説明が必要であると経緯を述べた。それは、調査票の設問の意図について充分に理解されないまま誤って記入した寺院がある可能性が否めないことに加え、前回調査から5年が経過し、住職交代等の理由によって門徒戸数調査に関する知識や理解が不十分なまま記入されている寺院があったことがあげられた。

その後の質疑応答では、「教区内全寺院の数値の公開について、本山の見解を聞きたい」「全国30教区での1門徒指数の宗派経常費御依頼額の格差を2倍以内にすると言っているが、現状はそうなっていないので、しっかり対応すべき」など、多くの質疑や意見が出された。

大阪教区説明会は、全国で27箇所目の開催であり、今後、残り3教区についても近日中に開催される予定となっている。

『南御堂』第633号 2015年(平成27)3月1日発行 10面 「大阪教区通信」より

年頭のご挨拶

- 2015年01月01日(木)0:00

- コメント: 0

情報交換と交流の推進が展望を開く

新しい年をお迎えし謹んで新春のお慶びを申し上げます。

2012年に、宗門の現勢と教化活動の実態を調査し、社会に即した宗門の課題を把握するとともに、その課題に対応するために必要な基礎資料を得ることを目的に「教勢調査」が実施されました。今回の教勢調査から見る宗門の現状について寺林脩統計調査専門員は「法要・行事、同朋の会・お講などの教化組織への参詣人数が減ったと回答した寺院が2000年の調査と比べて大きく増えている」「婦人会・子ども会などを含めた教化組織の結成率、ご命日の集い・お内仏報恩講などの執行率の全国順位が前々回の1992年からあまり動いていない」という点を指摘されました。そこから、「極端な言い方をすると、自分の教区に対する自覚がない。他教区に対する関心がない。宗門も対策を講じてこなかった。自覚と比較、競争のない組織に発展はない」と言われました。

大阪教区においては、現行の教化体制が十分な成果を上げ、新たな人を生み出してきたであろうかという真摯な反省から、教区教化体制の見直しが教区教化体制策定委員会を設置して取り組まれています。案の骨子として、教区教化委員会と組教化委員会の連携を図り、教区の情報が組に伝わり、組の意見・要望が教区に伝わるための機関としての組教化事業推進部の設置、併せて、ブロックを活用した組の教化に関する情報交換と交流の場としてのブロック別連絡協議会の設置が提案されています。他教区・他組、教区・組の情報交換と交流の推進が今後の展望を開く上で大切なことではないかと存じますので、ご理解をご協力をお願い申し上げます。

大阪教務所長・難波別院輪番 宮浦 一郎

(初出:『南御堂』2015年1月号)