大阪楽僧温雅会 第7回演奏会を開催しました

- 2024年10月27日(日)10:12

- コメント: 0

2024年10月25日 難波別院の報恩講の初逮夜の前に、大阪楽僧温雅会による雅楽演奏会を開催しました。

12名の楽僧(入楽法要で雅楽演奏を担当する僧侶)が、双調の曲である「春庭楽」と「武徳楽」の2曲を演奏しました。

聴衆からは「去年も聞かせていただきました」「今日の演奏を解説するチラシはありませんか?」というお声も頂戴しました。

本年11月の東本願寺の御正忌報恩講の楽は、大阪楽僧温雅会が担当する事になっています。

初日・中日・結願の逮夜と日中は入楽法要となりますので、温雅会の雅楽演奏だけでなく、

僧侶の聲に雅楽楽器三管(鳳笙・篳篥・龍笛)を合わせる「附物」という声明で御影堂が荘厳されます。

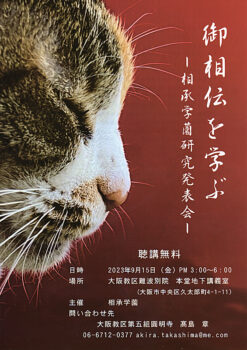

【告知】御相伝に学ぶ -相承学薗研究発表会- のお知らせ

- 2023年08月18日(金)10:03

- コメント: 0

来たる2023年9月15日(金)午後3時より、

来たる2023年9月15日(金)午後3時より、

難波別院 地下研修ホール「講義室」において、

「相伝教学」に関する発表会が開催されます。

(午後6時終了予定)

《本願寺の相伝》について、6名(予定)が違った視点から発表する予定ですので、皆様お誘い合わせてご参加下さい。

そもそも《本願寺の相伝》ですが、その始まりは蓮如上人とされています。

法然上人~親鸞聖人~覚如上人と相承されてきた真宗の法脈を継承された蓮如上人が、

その一流が未来へと断絶することが無いよう、「信心の相続」を願って相承の法式を確立されました。

相伝が誕生したのは、《法脈を断絶させない》ことが目的であり、教団の教学を相伝の考え方に染める意図はありませんでした。

東西分派によって、西本願寺では相伝の法脈は断絶し、東本願寺だけが継承されていたのですが、高倉学寮との軋轢の中、第19世乗如上人が最後の相承師となり、法式は断絶してしまいました。

昭和10年頃、足利演正師らによって、相伝のご信心から展開される教学の講義録「相伝義書」が五箇寺の寺院から発見され、相伝義書を学ぶ「相承学薗」が誕生しました。

足利師がカリフォルニア大学で教鞭を執ることになり、一旦は休止となったものの、昭和50年代に再開されました。

足利師を中心となって相伝義書の解読と翻刻が進められ、本山・東本願寺から『真宗相伝義書』全21巻が出版・公開されたことにより、多くの人が相伝教学を学ぶ事ができるようになりました。「相承学薗」も、大阪・京都・彦根・富山など各地に誕生しています。

相伝の大きな特徴に、《教学と儀式が一体となって展開されている》という事が挙げられます。

相伝の考え方に基づいて確立された法要儀式は現在まで継承されているのですが、相伝教学を学ぶことによって、大谷派の儀式が何を表現するものか、という疑問が解けていくのではないでしょうか。

また、今回の発表会は、2020年5月に開催予定でした大阪教区教化センター教学儀式研究班の公開講座が、新型コロナウイルス感染症が拡まったために中止となりましたが、その講座の代替としても実施いたします。

「江戸時代の古い教学」「法主の御用教学」という先入観に妨げられて、相伝を遠ざける風潮もあるように感じますが、相伝を受け入れるにせよ、批判するにせよ、まずはその内容に触れて頂くことがスタートだと思います。

なので今回の発表会が、相伝に学ぶキッカケとなることを願っています。

発表予定者(順不同)

○ 太田浩史(高岡教区 大福寺)(講題未定)

○ 高原弘志(京都教区 西覺寺)「相伝教学における往相廻向」

○ 浅井仁麿(京都教区 瑞蓮寺)「師資の信道 ~すなわち我が善き親友なり~」

○ 大山彰英(大阪教区 願行寺)「相伝教学に触れる ~相承学薗での学びを通して~」

○ 髙島 章(大阪教区 圓明寺)「教学と儀式 ~還相の化儀~」

○ 池田英二郎(大阪教区 宗恩寺)「本願寺の相伝のあらまし ~信心の伝統~」

第2組 教化委員会を開催

- 2023年01月23日(月)15:24

- コメント: 0

第2組 坊守会学習会を開催

- 2022年09月06日(火)19:28

- コメント: 0

第2組で所長巡回を開催

- 2022年09月06日(火)19:07

- コメント: 0

人権研修会を開催

- 2022年07月12日(火)21:51

- コメント: 0

2022年7月11日午後2時より、大阪市天王寺区の光照寺(墨林浩住職)にて「第二組人権研修会」を開催しました。

新型コロナウイルス感染症予防のために過去2年間開催できず、今年は時期を遅らせての開催となりました。

住職・坊守および門徒会員 12名が出席して、大阪企業人権協議会所属の講師から「コロナ禍での分断や差別問題」という講題で1時間のお話をいただきました。

《差別が生まれるのは、「ステレオタイプ」で物を見ることから「偏見」が生じ、

偏見が表面化・具体化したのが「差別」である》というメカニズムや、

コロナワクチン接種にまつわる差別・偏見・ハラスメント、

「自粛警察」および「自粛要請と同調圧力」といった具体的な社会問題の指摘

などの講義の後、活発な質疑が続き、予定時間をオーバーしてお開きとなりました。

『生命の足音 大阪教区教化センター研究紀要38号』発刊のお知らせ

- 2022年06月30日(木)16:55

- コメント: 0

大阪教区教化センターでは、年度末に研究紀要『生命の足音』を発行しています。

本日2022年6月30日付けで2021年度の研究紀要『生命の足音』38号が出る予定ですが、実はまだ印刷が上がっておらず、配本が遅れます。申し訳ありません。

さて、『生命の足音』38号に掲載される当「教学儀式研究班」の研究報告ですが、「本願寺の相伝について」という題になっています。

2020年12月25日にYoutube公開講座と銘打ち、「本願寺の相伝の歴史」という題でお話しした動画を公開していますが、

今回の『生命の足音』という本には、相伝の歴史だけでなく、相伝とはどういうものなのか、その全体像を明らかにできれば、という思いで纏めた文章を掲載しています。

また、『宗意心得之事』と『相承弁惑』という、相伝文書の翻刻を掲載しています。

なお、今回の教化センター紀要には、現代教学研究班の報告として「寺院・諸施設のバリアフリー研究Ⅳ -共生社会へのまなざし考-」が、教化研究班の報告として「『大無量寿経』に聞く(2) -本願文ノートと語彙」も掲載されています。

1冊1,500円で、真宗大谷派大阪教区教化センターから発刊されますので、是非お読みいただきたいと思います。

最後に、教化センター研究班の今後についてお知らせします。

大阪教区の教化体制の見直しが行われていて、その最後に「教化センター」の在り方について、抜本的な見直しが行われる事になりました。

教学儀式研究班を含む、これまで設置されていた研究班は全て休止となり、これから1年かけて新体制を考えて行くことになっています。

という事で、教学儀式研究班としての公式な活動はできなくなりました。

今後は「元・教学儀式研究班」として、Youtubeなどには解説動画を上げていきたいと思っております。

「聲明塾」第15期生が修了式を迎えました/第16期生募集中

- 2022年04月21日(木)23:50

- コメント: 0

2022年4月20日に難波別院において、大阪聲明塾 第15期 第二学年の最後の授業として「模擬法要」引続き「修了式」を行いました。

第15期は、2019年7月に開講し、21年6月までの2年間のカリキュラムを予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、授業の延期・休講を余儀なくされましたが、このたび修了式を迎えることができました。塾生の皆さまにはご理解ご協力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

今回、2年間の学びの集大成として、実際の法要と同様に装束(裳附・五条袈裟)をつけて「模擬法要」を難波別院本堂にてお勤めいたしました。

次第は、正信偈真四句目下 念仏讃淘五 和讃「弥陀大悲の誓願を」次第六首 回向「願以此功徳」 御文「大阪建立」でした。

各自が聲明塾で学んだことを活かし、精一杯お勤めしていただきました。

なお2022年7月よりは、大阪聲明塾 第16期が始まります。

現在、入塾申し込みの受付中です。(6月6日締切)

お申込み・お問合せは、大阪教務所までお願いいたします。

第2組報恩講 法話「あるべき と さるべき - 明恵上人と親鸞聖人 -」

- 2022年03月08日(火)12:14

- コメント: 0

2021年11月11日 午後2時より 大阪教区第二組の報恩講が 大阪市阿倍野区の即應寺(藤井真隆住職)で開催されました。

第2組報恩講 執行 – 真宗大谷派(東本願寺)大阪教区「銀杏通信」 (icho.gr.jp)

その時の法話の動画を公開いたします。

(↓下の画像をクリックすると YouTubeのページが開きます)

講師は山口知丈師(大阪教区第九組 昭徳寺住職)

講題は「あるべき と さるべき- 明恵上人と親鸞聖人 -」

です。

第2組 所長巡回を開催しました

- 2021年09月04日(土)23:04

- コメント: 0

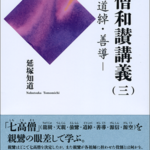

『高僧和讃』講義録④を発刊

- 2021年06月01日(火)15:11

- コメント: 0

2021年6月1日、大阪教区准堂衆会(吉川知徳会長)では、延塚知道師の講義録『高僧和讃 四』(源信大師・源空聖人編)を発刊しました。(B5版 108頁)

当会では2009年から2013年にかけて研修会を開催し、延塚先生から16回にわたって『高僧和讃』の講義をいただきました。

この講義を広く公開するために、テープ起こしを行い出版したいと延塚師にお願いしたところ、ご快諾下さった上に、ご多忙にもかかわらず原稿に大幅な加筆をして下さりました。

全4巻からなる延塚師の高僧和讃の講義録ですが、今回の発刊は

第1巻の「高僧和讃 一」(2019年3月1日発行)の龍樹菩薩・天親菩薩・曇鸞大師編

第2巻の「高僧和讃 二」(2019年9月28日発行)の曇鸞大師編

第3巻の「高僧和讃 三」(2020年12月10日発行)の道綽禅師・善導大師遍

に続く最終巻となります。

2021年6月の全ヶ寺発送で、大阪教区内の全寺院に無償配付させていただきました。

税込み・送料込み1,800円で頒布いたしております。

また完結記念で、第1巻~第4巻・全4冊を5,000円でセット頒布いたします(50セット限定)。

お求め・お問い合わせは真宗大谷派 大阪教務所までお願いいたします。

なお残部は僅かですので、品切れの際はご容赦ください。

また、この講義録は『高僧和讃講義(四)』の題で、方丈堂出版からも出版される予定です(税込み2,200円)。

サイズや装丁などが異なりますが、同内容となっております。

『浄土和讃』講義録 (全1巻)を発刊

- 2020年12月30日(水)12:48

- コメント: 0

2020年12月10日、大阪教区准堂衆会(吉川知徳会長)では、藤井善隆師(大阪教区第2組 即応寺前住職)の講義録『高僧和讃 三』(道綽禅師・善導大師編)を発刊しました。(B5版 142頁)

准堂衆会では、会員向けの研修会として、藤井師から2009年4月から2015年6月にかけて、23回にわたって『浄土和讃』の講義をいただきました。

『浄土和讃』の全和讃にわたってご講義いただいた録音のテープ起こし原稿を元に、藤井師が「讃阿弥陀仏偈和讃」「大経和讃」「観経和讃」「小経和讃」から35首を選んで加筆・修正をして下さった抄録を出版させていただきます。

2021年1月の全ヶ寺発送で、延塚師の『高僧和讃講義 三』と共に、大阪教区内の全寺院に無償配付させていただきました。

若干の残部があり、税込み・送料込み1,800円で頒布いたしております。

お求め・お問い合わせは真宗大谷派 大阪教務所までお願いいたします。

『高僧和讃』講義録③を発刊

- 2020年12月30日(水)12:01

- コメント: 0

2020年12月10日、大阪教区准堂衆会(吉川知徳会長)では、延塚知道師の講義録『高僧和讃 三』(道綽禅師・善導大師編)を発刊しました。(B5版 126頁)

当会では2009年から2013年にかけて研修会を開催し、延塚先生から16回にわたって『高僧和讃』の講義をいただきました。

この講義を広く公開するために、准堂衆会でテープ起こしを行い出版したいと延塚師にお願いしたところ、ご快諾下さった上に、ご多忙にもかかわらず原稿に大幅な加筆をして下さりました。

全4巻からなる延塚師の高僧和讃の講義録ですが、今回の発刊は

第1巻の「高僧和讃 一」(2019年3月1日発行)の龍樹菩薩・天親菩薩・曇鸞大師編

第2巻の「高僧和讃 二」(2019年9月28日発行)の曇鸞大師編

に続く、第3巻となります。

2021年1月の全ヶ寺発送で、大阪教区内の全寺院に無償配付させていただきました。

税込み・送料込み1,800円で頒布いたしておりますので、お求め・お問い合わせは真宗大谷派 大阪教務所までお願いいたします。

なお残部は僅かですので、品切れの際はご容赦ください。

また、この講義録は『高僧和讃講義(三)』の題で、方丈堂出版からも出版されています(税込み2,200円)。

サイズや装丁などが異なりますが、同内容となっております。

公開講座 ♯1「本願寺の相伝の歴史」 【動画】配信中です

- 2020年12月24日(木)18:40

- コメント: 0

本年4月16日に開催予定をしていた 大阪教区教化センター 教学儀式研究班の公開講座が、新型コルナウイルス感染症予防のため開催することができず、現在も収束に向かうどころか、さらなる感染拡大の様相を呈しております。

今後の開催のメドが立たない状況ですので、公開講座でお話する内容を収録した動画をYouTubeで配信いたします。

かつて本願寺には「相伝」の伝統がありましたが、江戸時代後期に断絶したため、あまり知られておりません。

教化センター研究紀要『生命の足音』で翻刻公開した『禀承余草』を読み解く際にも、相伝の知識があるとよく理解できると思います。

『真宗相伝義書』『真宗相伝叢書』を読み解くことで、相伝の内容を知ることができますが、まずは多くの方に関心を持っていただければと思い、第1回は「本願寺の相伝の歴史」という題で、相伝の大雑把な歴史を中心についてお話をさせていただきます。(約42分)