20組坊守会 研修旅行(その1)

- 2025年11月15日(土)21:17

11 月14日、20組坊守会で日帰り研修旅行に行ってまいりました。

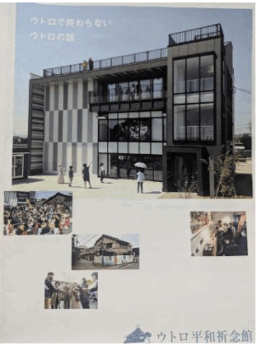

最初に訪れたのは、京都府宇治市にある「ウトロ平和祈念館」です。

「ウトロ」とは、かつて日本社会の中で“置き去りにされた”と言われた在日朝鮮人の集住地域です。戦後の混乱や社会的な偏見の中で、厳しい環境に置かれながらも声を上げ続け、その暮らしと尊厳を守ろうとした人々。そして、その歩みに寄り添い続けた日本・在日・韓国の市民の協力によって形づくられた歴史があります。

祈念館は、そうした歩みを通じて、戦争、人権、そして平和の大切さを後世に伝える場所として設立されたものです。(パンフレットより)

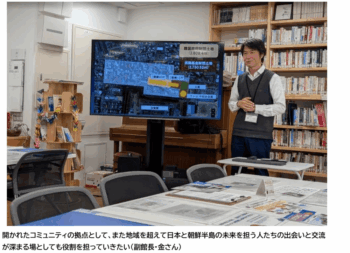

当日は、副館長の金さんに丁寧にご案内いただき、ウトロ地区の成り立ちについて詳しく学びました。

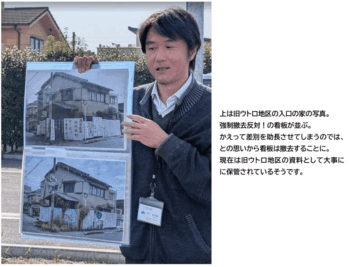

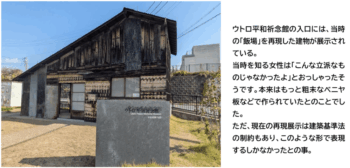

1940 年、京都飛行場の建設が始まったことをきっかけに、多くの朝鮮半島出身者が労働者としてこの地に移り住み、1943年頃には「朝鮮人飯場」と呼ばれる居住区が形成されました。

しかし、1945 年の終戦により飛行場建設は中断。その後、「帰国しても生活の基盤がない」「持ち帰れる財産が限られていた」「南では軍政下で疫病が流行していた」など、様々な事情から帰国できない人々が残り、地域はそのまま存続することになりました。

一方で、飛行場予定地は自衛隊駐屯地として利用され、のちに民間企業へ払い下げられましたが、飯場に残された人々の生活環境整備は置き去りにされたままでした。上下水道も整っておらず、大雨のたびに浸水被害に悩まされ、生活用水も地下水に頼るという劣悪な環境が続いたといいます。

さらに、払い下げられた土地が売却される中で、住民は地権者から立ち退きを求められて裁判となり、2000 年には最高裁で住民側の敗訴が確定してしまいます。

しかし、その後も地元を中心とする日本人支援者が住民の方々に寄り添い続け、支援活動を展開。住民の運動も広がり、2005 年には韓国で支援募金運動が始まり、2007 年には韓国国会で支援金が決定されるなど、土地購入のための資金が集まっていきました。

まちづくりが進む中で、「この歴史を次世代に伝える場をつくりたい」という思いが高まり、祈念館建設の構想が形になっていったとのことでした。

印象的だったのは、金さんがおっしゃった次の一言でした。

「このお話を聞かれた皆さんが、どこか悲しそうな表情をされることが多いのですが、私どもとしては、むしろ明るい気持ちで接していただけると嬉しいのです。ここへ来ていただき、一緒に焼肉を囲んで語り合う──そんな交流の場として思っていただければと思っています。」

長い歴史の中で様々な困難があった地域だからこそ、今こうして前向きに人と人とがつながり合うことを大切にされているのだと、胸に響きました。

学ぶことの多い時間をいただきましたが、同時に「関わり続けることの意味」を問いかけられたようにも感じます。 (編集・長谷)

20組坊守会 研修旅行(その2)

20組坊守会 研修旅行(その2) しゃらりんバックナンバー

しゃらりんバックナンバー 第5組 広島・呉 研修旅行

第5組 広島・呉 研修旅行 「善光寺」研修旅行 一日目

「善光寺」研修旅行 一日目