20組坊守会 研修旅行(その2)

- 2025年11月15日(土)21:31

- コメント: 0

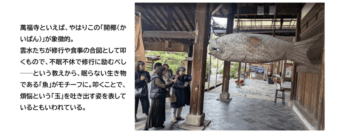

ウトロ平和祈念館の次に向かったのは、同じく宇治市内にある、三大禅宗の一つ・黄檗宗の総本山「萬福寺」でした。

萬福寺は、江戸時代初期に中国から渡来された隠元禅師が、徳川四代将軍・家綱の許しを得て開山されたお寺です。

伽藍の配置は左右対称の完全な中国様式で、上空から見ると龍の姿に見えることから「龍の伽藍」とも呼ばれています。昨年には、法堂を含む三つの伽藍が国宝に指定され、大きな話題となりました。

また、隠元禅師といえば──そのお名前から想像される方も多いかもしれませんが、日本に「いんげん豆」をもたらした人物として知られています。

ほかにも、建築技術や音楽、煎茶道、医学など、当時の中国の先進文化を数多く伝えられた方で、椅子とテーブルを用いる生活様式も隠元禅師によって広まったと言われています。

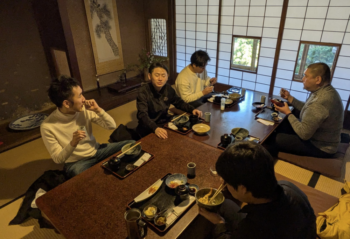

おまちかねの本日のお食事は・・・・「普茶料理」を堪能してきました♫

隠元禅師が日本にもたらしたものの中でも、特に知られているのが「普茶料理」と呼ばれる精進料理です。

油や葛を多く用いた、中国風のしっかりとした味わいが特徴で、肉や魚は使わず、野菜を中心に仕上げられます。

食事は四人で一卓を囲み、大皿に盛られた料理を分け合う「会食」の形式でいただきます。全員が平等に食事を楽しむという精神が大切にされているとのことでした。

皆さんとの会食は、しばし和やかな歓談の時間となりました。報恩講のシーズンで何かと慌ただしい時期ではありますが、同じ話題を共有し、こうして食卓を囲むひとときは、あらためて大切だと感じました。

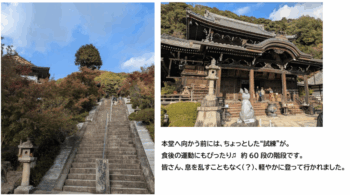

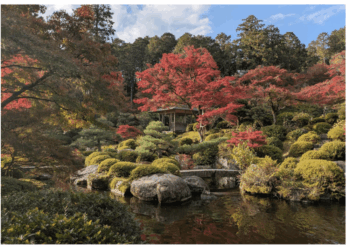

食後は、同じ宇治市にある「三室戸寺」へ向かいました。

西国三十三所巡礼の第十番札所として、また「アジサイ寺」としても広く知られる名刹です。春の桜やツツジ、そして秋の紅葉も見事で、季節ごとに表情を変える美しいお寺として知られています。

この日も素晴らしい秋晴れに恵まれ、色づき始めた紅葉をゆっくりと楽しむことができました。

京都市内はインバウンドの影響で大変な賑わいですが、少し足を延ばすだけで、こうして静かに参拝し景色を味わえる場所があることに、あらためてありがたさを感じました。

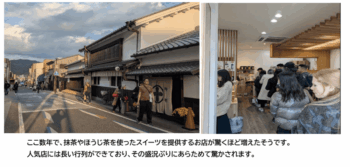

最後に向かったのは、宇治市の中心部で近年話題を集めている「宇治橋通り商店街」です。

通りに足を踏み入れた瞬間、日本語がほとんど聞こえないほどで、思わず驚かされました

というのも、現在は世界的な“抹茶ブーム”が起きており、お茶屋さんに立ち寄ると「本日売切」の札が出ているお店も少なくありません。

以前はここまで賑わう場所ではなかったそうですが、抹茶を扱う店はどこも行列ができるほどで、その人気ぶりを実感しました。

とはいえ、抹茶スイーツのお店も多く増えており、皆さんそれぞれに気になるお店へ立ち寄られ、思い思いのひとときを抹茶スイーツとともに楽しんでいただけたようです。

気がつけば、万歩計は一万歩に届きそうな数字を示していました。

そろそろ足元に疲れを感じ始めた頃、ゆっくりと帰路につくことにいたしました。

今回の研修旅行は、本当に学びの多い一日でした。 実際にその地を訪れ、現地の方々のお話に耳を傾けることでしか得られない気づきが、やはりありますね。

実際にその地を訪れ、現地の方々のお話に耳を傾けることでしか得られない気づきが、やはりありますね。

気がつけば今年も残り50日を切りました。

歳を重ねるほどに、月日の流れの早さをいっそう実感いたします。

これから皆さまも何かとお忙しい時期に入られることと思いますが、どうかお身体に気をつけて、元気に新しい年をお迎えいただきたいと願っております。

さて、次はどこへ参りましょうか? (編集・長谷)

20組坊守会 研修旅行(その1)

- 2025年11月15日(土)21:17

- コメント: 0

11 月14日、20組坊守会で日帰り研修旅行に行ってまいりました。

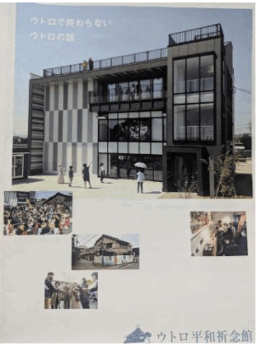

最初に訪れたのは、京都府宇治市にある「ウトロ平和祈念館」です。

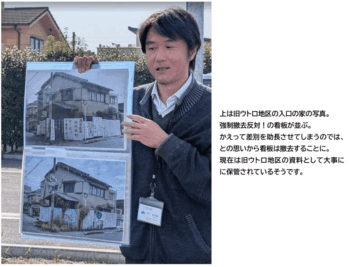

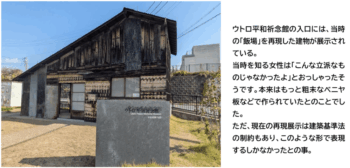

「ウトロ」とは、かつて日本社会の中で“置き去りにされた”と言われた在日朝鮮人の集住地域です。戦後の混乱や社会的な偏見の中で、厳しい環境に置かれながらも声を上げ続け、その暮らしと尊厳を守ろうとした人々。そして、その歩みに寄り添い続けた日本・在日・韓国の市民の協力によって形づくられた歴史があります。

祈念館は、そうした歩みを通じて、戦争、人権、そして平和の大切さを後世に伝える場所として設立されたものです。(パンフレットより)

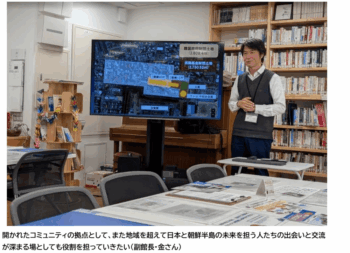

当日は、副館長の金さんに丁寧にご案内いただき、ウトロ地区の成り立ちについて詳しく学びました。

1940 年、京都飛行場の建設が始まったことをきっかけに、多くの朝鮮半島出身者が労働者としてこの地に移り住み、1943年頃には「朝鮮人飯場」と呼ばれる居住区が形成されました。

しかし、1945 年の終戦により飛行場建設は中断。その後、「帰国しても生活の基盤がない」「持ち帰れる財産が限られていた」「南では軍政下で疫病が流行していた」など、様々な事情から帰国できない人々が残り、地域はそのまま存続することになりました。

一方で、飛行場予定地は自衛隊駐屯地として利用され、のちに民間企業へ払い下げられましたが、飯場に残された人々の生活環境整備は置き去りにされたままでした。上下水道も整っておらず、大雨のたびに浸水被害に悩まされ、生活用水も地下水に頼るという劣悪な環境が続いたといいます。

さらに、払い下げられた土地が売却される中で、住民は地権者から立ち退きを求められて裁判となり、2000 年には最高裁で住民側の敗訴が確定してしまいます。

しかし、その後も地元を中心とする日本人支援者が住民の方々に寄り添い続け、支援活動を展開。住民の運動も広がり、2005 年には韓国で支援募金運動が始まり、2007 年には韓国国会で支援金が決定されるなど、土地購入のための資金が集まっていきました。

まちづくりが進む中で、「この歴史を次世代に伝える場をつくりたい」という思いが高まり、祈念館建設の構想が形になっていったとのことでした。

印象的だったのは、金さんがおっしゃった次の一言でした。

「このお話を聞かれた皆さんが、どこか悲しそうな表情をされることが多いのですが、私どもとしては、むしろ明るい気持ちで接していただけると嬉しいのです。ここへ来ていただき、一緒に焼肉を囲んで語り合う──そんな交流の場として思っていただければと思っています。」

長い歴史の中で様々な困難があった地域だからこそ、今こうして前向きに人と人とがつながり合うことを大切にされているのだと、胸に響きました。

学ぶことの多い時間をいただきましたが、同時に「関わり続けることの意味」を問いかけられたようにも感じます。 (編集・長谷)

圓林寺研修旅行

- 2025年10月21日(火)23:21

- コメント: 0

10月19日、圓林寺研修旅行に行ってまいりました。

最初の訪問先は、龍谷山・本願寺──いわゆる「お西さん」です。

ご案内くださったのは、統合企画室の大下さん。勤続27年の大ベテランで、ユーモアを交えながら丁寧にご説明くださいました。

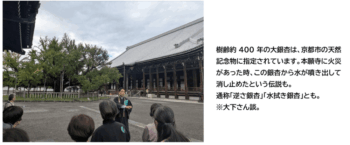

御影堂・阿弥陀堂の前では、「なぜ本願寺が度重なる火災から免れたのか」という興味深いお話を伺いました。

堀川(現・堀川通)の存在もありますが、実は門徒たちが命懸けで火を食い止めたことが大きかったとのこと。

現在でも火災報知器が鳴ると、6分以内に消防車が到着するそうです。

もし東西両本願寺が火事になれば、下京区の大半が火の海になる──そんな試算もあると大下さんは教えてくだ

さいました。

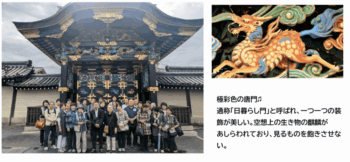

次に拝見したのは、桃山時代の意匠を今に伝える「唐門」。

檜皮葺き・唐破風の四脚門で、豪華な彫刻に見入っているうちに日が暮れるほど美しいことから「日暮らし門(ひぐらしもん)」と呼ばれています。

唯一写真撮影が許されているスポットでもあり、皆さん思い思いにカメラを向けておられました

そのほか、京都三閣の一つ「飛雲閣」や、書院・能舞台・枯山水庭園などもご案内いただき、

華やかさと静寂が調和する本願寺の魅力を改めて感じました。

「次は別のエリアもぜひ訪れたいですね」との声も聞かれました。

続いて「お東さん」こと真宗本廟を参拝。

この日は東本願寺前の「お東さん広場」で手づくり市が開かれており、賑わいの中での参拝となりました。

最近ではベルギービールフェスなども開催されており、より開かれた寺院へと変化しているのを感じました。

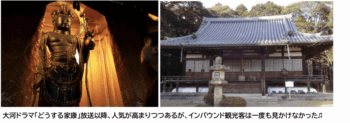

その後、京都市内の渋滞を避け、京田辺市の普賢寺へ。

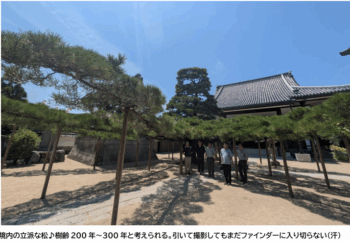

ここは徳川家康が「伊賀越え」の際に一晩を過ごしたと伝わる、歴史深い寺院です。

境内には「家康公伊賀越の道」の碑が残り、約1300年前に天武天皇によって創建されたと伝わります。

そして何よりの見どころは、京田辺市唯一の国宝「十一面観音立像」。

奈良時代の作で、1250年以上にわたりこの地で守られてきました。

近くで見ると厳しく、遠くから見ると優しい──不思議な表情を湛えた尊像です。

添乗員さんによれば、春の菜の花に包まれた境内も圧巻とのこと。また訪れたくなりますね♫

最後は大阪府枚方市へ。東海道五十七次のうちの一つ「枚方宿」を訪れました。

(東海道五十三次に、京街道の「伏見・淀・枚方・守口」を加えた全57宿場のことです。)

ちょうどNHK『ブラタモリ』でも特集されていた注目のエリアです。

見学した「鍵屋資料館」は、水陸交通の要衝であった枚方宿の歴史を紹介する貴重な資料館。

学芸員さんの丁寧な説明を受けながら、往時の宿場のにぎわいに思いを馳せました。

盛りだくさんの行程に少しお疲れの方もいらっしゃいましたが、

帰りのバスでは恒例のビンゴ大会で大盛り上がり!

笑顔あふれる一日となりました。

一日に「お西さん」と「お東さん」──両方の親鸞聖人にお会いできるのもなかなか珍しい貴重な体験でした。

各訪問先で素晴らしいご案内をくださった皆様のおかげで、充実した研修となりました。

さて、次はどこへ参りましょうか?

摂護会研修旅行(2日目)

- 2025年08月03日(日)19:45

- コメント: 0

本日もお天気に恵まれて、2日目の行程がスタート☀️

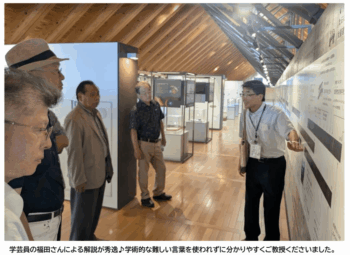

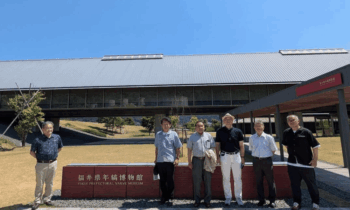

まず訪れたのは、水月湖のほとりにある「年縞博物館」さん。

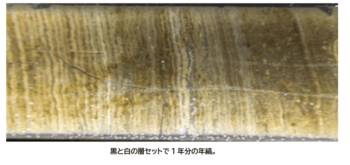

“年縞”とは、湖の底にプランクトンや鉄分などが毎年少しずつ積もってできる、しま模様の地層のこと。

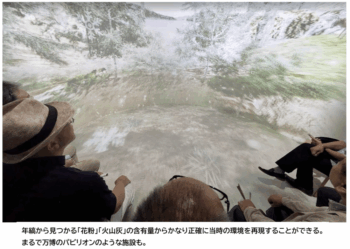

その積み重ねはなんと7万年分!世界一長い45メートルの年縞が、ステンドグラスとして美しく展示されていて、圧巻でした✨

福田さん曰く、現在、世界で一番検索されている湖は「Lake Suigetsu(水月湖)」なのだそうです

※ウユニ塩湖、ビクトリア湖、琵琶湖など他の世界中の湖の何百倍、何千倍も検索されているのだとか。

世界一の年縞がここで見つかったことにより、「世界標準のものさし」として注目されています。

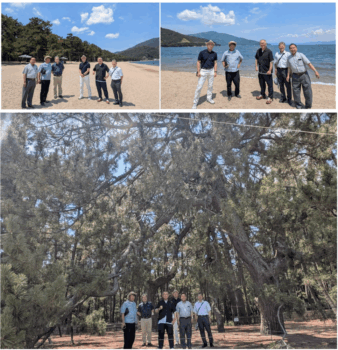

その後は敦賀市へ移動し、日本三大松原のひとつ「気比の松原」へ🌲

…が、快晴すぎて日陰ゼロ💦

5分も歩けば汗だくです。でも白砂と青松のコントラストはやっぱり見応えありました!

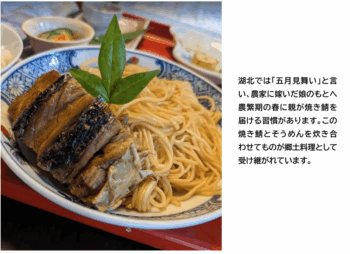

昼食は北国街道の宿場町・木之本宿にて。

名物の「焼き鯖素麺」を女将さんの温かいおもてなしとともにいただきました😋

そして蓮如上人ゆかりの大谷派「明楽寺」さんへ。

境内には「腰掛説法石」と呼ばれる史跡もあり、今回は本堂参拝と境内散策のみでしたが、歴史の重みを感じるひとときとなりました🙏

木之本宿では、老舗の「冨田酒造」さんや、名物ご当地パン「つるやパン」さん等、立ち寄りたくなる魅力いっぱいの街並みです🍶🍞

行きは湖西から福井へ、帰りは湖東まわりで大阪へ戻るルート。

ぐるっと琵琶湖を一周しつつ、「蓮如上人御影道中」の道筋とも重なる行程でもありました(ちょっとこじつけ?笑)

蓮如上人の足跡をたどり、真宗門徒の篤い信仰を肌で感じられる、実りある研修旅行となりました✨

(文責 トラベルサンガ長谷)

摂護会研修旅行(1日目)

- 2025年08月03日(日)19:26

- コメント: 0

摂護会の研修旅行スタート✨

まず訪れたのは、蓮如上人のご旧跡としても有名な地、滋賀・堅田の「本願寺旧跡 本福寺」さん。

ご住職のお話によると──

かつて水運で栄えたこの地・堅田は、比叡山と対立した歴史も。

「海賊」と呼ばれておりましたが、実際の意味は琵琶湖の治安を守る人々、を指すそうです。

そして蓮如上人が比叡山に狙われた際には、弟子の法住(ほうじゅう)が命懸けで仲裁へ。

十字名号を掲げ、念仏の教えを説いて危機を回避されました。

その実物が今も本福寺に残っているというから驚きです。

堂内には蓮如上人自作の木像や、寺宝の数々も。

※一部は現在、大津市歴史博物館の展覧会に貸し出されているそうです。

参拝後はお待ちかねの昼食へ♪

幻の魚・ビワマスを使った御膳を堪能しました🐟

お店のご主人のお話によると、天然ビワマスは本当に希少とのこと。お知り合いの漁師の方に本日分のビワマスをご準備いただいたそうです。ありがとうございます♪

見た目はサーモンの刺身に似ていますが、脂がしつこくなく、あっさりとしていながらも旨味がしっかりと感じられるのがなんとも言えませんね🎉。口に入れた時のとろけるような食感と、上品な脂の風味が絶妙♪

💧食事会場には、堅田の伝統「川端(かばた)」を再現した内装も印象的でした。

清らかな水路が今も現役で使われ、この時期はスイカやキュウリが浮かぶそうです。

食後は、福井・三方五湖へバスを走らせます。

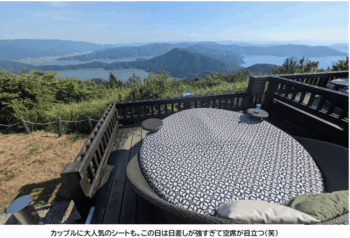

途中、「レインボーライン」を通って、話題の「天空のテラス」に立ち寄り♪

海水と淡水の混じり合う五つの湖と日本海を一望できる、まさに絶景✨

恐竜博物館に次ぐ福井の人気スポットだそうです。

そして今夜のお宿は「三方温泉」。

湖畔に佇む静かな宿で、ゆっくりと今日の疲れを癒やしてまいります♨

明日もどうぞよろしくお願いいたします😊 (文責 トラベルサンガ長谷)

13組・坊守会研修旅行に行ってきました♪

- 2025年06月25日(水)21:47

- コメント: 0

6月24日、13組坊守会で研修旅行に行ってまいりました。

今回の目的地は、三重県津市。浄土真宗高田派本山・専修寺(せんじゅじ)を参拝させていただきました。

車を降りた瞬間、お寺を中心に広がる独特の空気感に包まれ、「ああ、ここは寺内町なんだなあ」と実感いたしました。

菊の紋が一際目立つ「唐門」は勅使門でもある

ご案内をいただいたのは、専修寺参拝課広報の千賀さん。唐門前で待ち合わせをさせていただきました。

天保年間に建てられたという唐門は、中央の菊花紋をはじめ、精緻で華やかな彫刻があちこちに施され、目を引きます。

この門は勅使門としての役割を担っており、本来は限られた時にしか開かれないものですが、現在は常時開門されているとのことです。

門をくぐると、左右に蓮の鉢が並びます。時期的にはやや早かったようですが、ちらほら花が咲いており、風情を添えていました。

千賀さんによると、見頃は7月から8月とのこと。またの機会に訪れたいですね♪

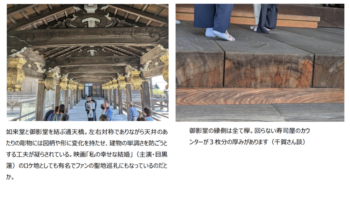

如来堂と御影堂(みえいどう)の二つのお堂は、三重県内で初めて国宝に指定された建造物であり、特に渡り廊下の「通天橋」は最近注目を集めているそうです。

というのも、映画『わたしの幸せな結婚』(主演は朝ドラでもおなじみの今田美桜さんや目黒蓮さん)のロケ地として使用されたとのこと。

千賀さんも力を込めてご紹介くださっており、「レンタルも始まってますよ!」とのことで、早速チェックしなければと思いました♪

今田美桜ちゃんも通った!?

専修寺の始まりは、親鸞聖人が関東でご教化の途中、夢のお告げを受けて54歳のときに下野国(現在の栃木県)に道場を開かれたことにさかのぼります。

御本尊には、長野の善光寺からお迎えした三尊を安置され、門弟の真仏上人がこれを護持されたそうです。

やがて関東各地の門信徒を中心に大きな教団へと発展し、十世・真慧上人の時代に大きな飛躍を遂げます。

現在の専修寺は、かつて関東にあった本寺が兵火によって焼失したことをきっかけに、伊勢国内にあった中心寺院を拠点とし、歴代の上人がこの一身田(いっしんでん)に居住されるようになりました。

そして、ここが正式に本山として定着していったという歴史があるのです。

普段から勅使門が開かれていることからもわかるように、専修寺は広く門戸を開いたお寺です。

今もなお寺内町の中心として、この地域にしっかりと根付いています。

ご案内いただいた千賀氏といっしょに記念撮影♪

参拝のあとは、津市内でも評判のお食事処へ。

地元ではお祝いの席などで利用されることが多いという、格式と趣のあるお店でした。

坊守会の皆さま、年度末のお疲れさまでした! おいしい食事は、何よりの癒しですね。

足音を消してしまうほど重厚な絨毯で覆われた階段を上がると・・・

「神殿の間」と名付けられた西洋と東洋が融合した個室に通されました♪食器類は殆どがノリタケ製。ご近所ですものね~♪

午後はカメヤマローソクさんでキャンドル作りを体験しました。

といっても難しい工程はなく、安心して楽しめる内容でした。キャンドルが乾くまでのあいだ、工場見学もさせていただきました。

昔懐かしいCMやホーロー看板が並び、思わず笑みがこぼれます。

材料が多すぎて悩む~!!

私たちは日頃、和蝋燭に触れる機会よりも、月参りなどで洋蝋燭を使うことの方が多いのですが(笑)、売店では和・洋の蝋燭がずらりと並び、詰め放題企画までありました!

思わぬところで童心に返り、皆で楽しい時間を過ごしました。

このシリーズ、ご門徒さんのお仏壇でよく見かけません?

アロマキャンドルの明かりだけで照らされたお部屋♪癒やされます♪

涼しげな作品が出来ました♪

最後に、出来たてほやほやのキャンドルを受け取り、一路大阪へ。

帰路では思いがけない大雨に見舞われましたが、無事に帰ってくることができました。

それぞれに学びと癒しがあり、心豊かな一日となりました。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。

2024年度 仏教青年連盟会総会が開催されました。

- 2025年06月25日(水)20:29

- コメント: 0

6月25日、2024年度 仏教青年連盟会総会が青少年ルームにて開催されました。

コロナの終息を実感しつつ、輪読会や映画鑑賞会をはじめとしたさまざまな学習会を通じて学びを深め、会員同士の親交も育まれました。また、研修旅行や教区内外のキャラバンでは、能登半島地震による甚大な被害を目の当たりにし、多くを学んだ一年でもありました。

仏教青年連盟会では、次年度もさらなる研鑽に努めてまいります。

仏教青年連盟会は、会員相互の研鑽と親睦を図るとともに、各青年会との連絡・連携、そして社会教化に尽力する青年僧の集まりです。日頃の法務やお寺での生活に関する悩みを共有し合える仲間の存在も、大きな支えとなっています。災害ボランティアをはじめ、他会での研鑽の機会にも恵まれ、現在も幅広い経験を重ねています。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお声がけください。

どの会員にも年度末で疲れきった雰囲気が漂っているように見える?

南御堂団体参拝に行ってきました♫

- 2025年05月27日(火)14:09

- コメント: 0

5月26日、道徳寺婦人会の皆さまとともに、南御堂(難波別院)を参拝してまいりました。

つい先日の慶讃法要で参拝されたことのある方もいらっしゃれば、10年ぶりという方も。皆さま、それぞれに想いを胸に参拝されているご様子が印象的でした。

今回は、難波別院・管理部の二三(ふたみ)さんのご案内で、南御堂の歴史や、隣接するエクセルホテル東急についてもお話をいただきました。

ホテルと一体化した山門を初めて目にされた方は、その斬新な造りに驚かれていました。

本堂では、合掌礼拝を行い、堂内の説明も丁寧に。改修後には自動扉が設けられ、街の喧騒を離れた静かな空間へと生まれ変わったとのこと。心安らぐひとときを過ごさせていただきました。

この日は3組・恩楽寺ご住職・乙部大信氏による立華の様子も拝見することができ、嬉しいサプライズとなりました。

余間の説明をしてくださる二三さん。北側は親鸞聖人御入滅のご様子を襖絵仕立てに。

山門一体型ホテル「エクセルホテル東急」初めてご覧になられるご門徒の方も。2019年に完成♫

続いて、同朋会館では、講談師・旭堂鱗林さんによる「御堂筋の名前の由来」や「南御堂創建の歴史」などを楽しく学ばせていただきました。

その後は、南御堂の敷地内にある「獅子吼園」へ。

ここには、「大谷本願寺」と刻まれた梵鐘や、芭蕉句碑が静かに佇んでいます。

教如上人が東本願寺を京都に開かれる前、大阪に「大谷本願寺」(後の難波別院)を創建されたことは、本願寺の重要な歴史の一つ。この梵鐘は宗門の宝「宗宝」にも指定されています。

また、芭蕉句碑は芭蕉翁150回忌にあたる年に建立されたもので、南御堂が芭蕉終焉の地の近くであることを示しています。意外と知られていない歴史ですね。

金属が剥がれている部分は鉄砲玉に適さないことを確認するため、痕跡が残っている。

参拝後は、エクセルホテル東急17階「ピクニカ」さんで昼食を楽しみました。

眺望も素晴らしく、お料理も美味しくて、皆さまにご好評でした。ちなみに、2023年のタイガース優勝パレードの際は、すぐに予約が埋まってしまったそうですよ!

メインのお料理を選ぶハーフビュッフェスタイル♫話に花が咲きます♫

ホテル16階のフロント周辺には「大阪らしさ」が満載で、訪れる人をあたたかく迎えてくれます。まさに、おもてなし上手な空間でした。

テーブルや絨毯が大阪市内の地図になっている。門真はどのあたりだ~?

16階からは南御堂を真上から見下ろすことも😯

帰りは少し時間に余裕があったので、久しぶりにミナミの町をゆる~くドライブ♫

長堀通を過ぎたあたりからは、外国からの観光客の姿が多く見られましたが、それもまた今の大阪らしい風景。

参加された皆さまそれぞれに、懐かしいミナミの空気を楽しんでいただけたようで、「はり重」前では思わず歓声もあがっていました(笑)

いまや戦後最大の賑わいを見せる大阪の大動脈「御堂筋」も、かつては大阪大空襲で悲惨な景色が広がっていたと聞きます。

それでもなお、法灯を絶やさず守り続けてきた先人たちの姿に、私たちも学ぶべきことが多いと改めて感じました。

やはり、皆さんとご一緒に参拝するひとときは、心に深く残るものですね。

18組坊守会研修旅行

- 2025年05月16日(金)13:31

- コメント: 0

5月14日、18組坊守会で、研修旅行に行ってまいりました。

最初に訪れたのは、「道の駅・なら歴史芸術文化村」です。

この施設は天理市に位置する施設で、比較的新しく2022年3月に開業されたそうです。

特筆すべきは、仏像などの彫刻、絵画・書跡、歴史的建造物の文化財修復作業現場が通年で公開されている点で、なんと日本初の取り組みとのこと!

一般的な「道の駅」のイメージとは異なり、知的好奇心を満たす「学びの拠点」としての特色が際立っていました。

学芸員さんの説明も素晴らしかったです♫

向こう側が透けるカンナ屑や、釘を使わない組み木の技術に興味津々。学びのある一味違った道の駅でした♫

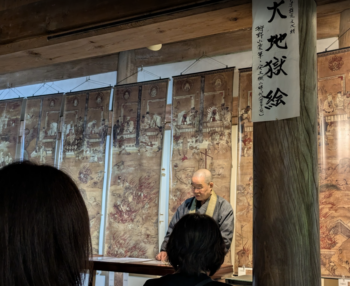

そして今回の旅のメインと言っても過言ではないのが、真言宗・長岳寺でのご住職による大地獄絵の絵解き説法のご拝聴です。

ご住職は開口一番、笑顔で

「浄土真宗の坊守さんが地獄のお話を聞いたって仕方ないでしょう? 念仏で極楽に行かれることが決まっておられるんですから(笑)」

と、冗談を交えてあたたかく迎えてくださいました。思わず心が和みます♫

9幅からなる大地獄絵(レプリカ)を指しながら、ご住職は、墓地から入る冥界、十王の裁き、三途の川、十界の情景を順にご紹介くださいました。

「それがどんなもので、どこへ行くのか、なぜそうなっているのか——ざっくりとお話ししましょう」

と語りかけながらの解説は、決して難解なものではなく、どなたにも理解できるよう工夫されていました。

教壇に27年間立たれていたというご経歴が、お話のわかりやすさと親しみやすさに表れていたのかもしれません。

さらに、「いまの世界情勢こそ、まさに“地獄”ではないでしょうか」と、現代を重ねて語られる場面もあり、心に迫るものがありました。

終始ニコニコ顔。和顔愛語そのままを体現されている北川住職。時間を忘れて聞き入ってしまいました。

最後には、

「本当はフルコースでお話ししたいところですが、このあとも行程があるでしょうから、今日は“Bランチ”程度で終わらせていただきます」

と、ユーモアを交えたお言葉で締めくくられました。

いつか“フルコース”の説法も拝聴させていただきたいものです♫

昼食は、高取町の薬膳料理を楽しませていただきました。

この町は、「くすりの町」として知られ、吉野・金峯山寺のふもとに位置しています。古くは修験道の行者たちが伝えた薬の知識が、現在まで受け継がれているそうです。

女将さんによる薬膳のお話を聞きながらいただくお料理は、どれも滋味深く、目にも舌にも、そして耳にも嬉しいひとときでした。季節ごとにメニューが変わるとのことで、また訪れてみたいと思わせる魅力がありました。

ロッククライミングがご趣味の女将さん。薬膳の効能のお話にも説得力が増します♫ ケヤキの薬箱で提供される料理の品々。

帰路の途中、「道の駅・かつらぎ」にて最後の休憩とお買い物。

この時期、奈良のお土産といえばやはり苺。

古都華、アスカルビー、珠姫など、関西でも屈指のブランド苺が取り揃えられており、バスの中は甘い香りで満たされました。

新型コロナの影響も落ち着きを見せ、ようやくこうして研修旅行が実施できるようになりました。

今回あらためて現地を訪れ、地域の方々のお話を伺い、その土地の歴史や風土にふれることの尊さを、深く実感いたしました。

また、その地で育まれた食を自ら味わうという体験も、短い旅路の中にあって、大いなる学びと喜びであったと感じています。旅の本質を存分に味わう、実り多いひとときでした。

仏青研修旅行・他教区交流会 3日目

- 2025年04月06日(日)0:25

- コメント: 0

3日目スタート。

お世話になった宿泊所を出発し、帰路へ。

今回お世話になった宿泊先「民宿わじま」 さん

館内の柱や階段が総漆塗りなのも輪島ならでは

かつての輪島の朝市。売り手のおばさんとのやり取りが楽しかった。。。

途中、仏青会員でもある天満別院列座の堀河くんの父上、堀河正見住職のご自坊「弘誓寺」(石川県穴水町)さんに立ち寄らせていただきました。 急な来訪にも関わらず、温かく迎えてくださったばかりか、ご住職・坊守様にお寺の現状を丁寧にご説明いただきました。

本堂の中を説明してくださる堀河住職。難波別院の顔役としてご存知の方も多いですよね♫

飽きるほど日本海を眺めながら、北陸道をひたすら南へ。

途中で、日本で唯一海岸線を車で走ることができる「千里浜なぎさドライブウェイ」を経由しました。 こちらの砂浜は、砂の粒が通常よりも小さく均一なため、少しくらいでは車が沈み込んだりしません。 昔は車のCMでもよく使われていましたね。

UFO目撃例日本最多の「羽咋市」を通過中、何やら空に見える影・・!?

快晴の中、海岸線に沿ってドライブ♫

男6人で海岸をドライブ・・・

帰阪の途中、唯一の観光として「東尋坊」へ。 東尋坊とは、平安時代の悪僧「東尋坊」のことで、困り果てた僧侶たちがこの地で酒に酔わせて海から突き落としたことが名の由来になっているそうです。 この日はありがたいことに快晴に恵まれ、遠く水平線を眺めることができました。

サスペンス終盤ではお馴染みのシーン

足がすくんでこれ以上は無理でした(汗)

北前船によって繁栄した三国湊。当時は花街として賑わっていた茶屋の置屋を再利用したお店。

今でこそ芸者さんは居ないが、店内には当時の賑わいを想起させる品々が並ぶ。

日も暮れかけた頃、無事に難波別院に帰着。

3日間の走行距離は900km強!

涙あり、笑いありの楽しい時間でした。 やはり、こういった現地での経験は色々と考えさせられます。

また、皆さんとのつながりがさらに強くなったと感じることができました。

今回参加できなかった他の会員も、事前の準備に協力してくれたりと、何かとお手伝いくださりありがとうございました。

今後もできたつながりを大切にしていきたいと思います。

仏青研修旅行・他教区交流会 2日目

- 2025年04月05日(土)13:11

- コメント: 0

2日目スタート。

まずは金沢東別院で、朝のお勤めに参加させていただきました。

金沢東別院(大谷派)は「東別院」と呼ばれ、親鸞聖人が明らかにされた念仏を聞法する道場です。

その歴史は戦国時代にさかのぼり、1546年に加賀国石川郡の門徒衆によって、現在の金沢城跡地に「みたう(御堂)」として建立されたのが始まりです。本願寺第10世証如上人から木仏本尊・親鸞聖人御影などが授与され、本格的な寺院であったことがわかっています。やがて一向一揆の拠点となり、「御山(おやま)」と称されるようになりました。

1580年には、織田信長の将・柴田勝家勢の攻撃を受け、ついに陥落。

その後、金沢城に入った前田利家と和睦し、再興がなりました。第12世教如上人が東本願寺をおこすと、これを支持する加越能三カ国の門徒衆が新たに御坊を建立し、「東末寺(ひがしまつじ)」として出発することとなります。1634年に現在地に寺基を定め、たびたびの炎上を乗り越え、復興を遂げました。現在では、地域における真宗大谷派の重要な拠点であり、歴史的な建造物としての価値も高く、多くの人々が訪れています。

金沢東別院山門

山門前は参道が整っており寺内町の風情

阿弥陀堂の重々しい鉄扉。震災時はガタガタと信じられないほどの大きな音がしたそうです

阿弥陀堂正面より。ご輪番からも少しお話を伺わせていただきました

朝食を終え、今回炊き出しのお手伝いをさせていただく輪島へ。

金沢から北上し、羽咋市、志賀町、穴水町を経て輪島市へ。志賀町あたりから風景が少しずつ変わっていくのがわかり、輪島市の手前からは景色が一変します。震災・津波の爪痕がそこかしこに残っています。

道中の石材店

輪島近辺では多数見かけられた「インスタントハウス」

地面の起伏もずっと続く。途中ハンドルを取られるような場所も

炊き出しのお手伝いをさせていただく「道下集会所」で、他教区交流会でも顔を合わせている金沢教区の松扉さん崖さんたちと合流。集会所にはもう何人かお集まりのようでした。

大阪からたこ焼きを焼きに来る、という事前連絡もあって大盛況。

たこ焼き器4台を駆使するも、少々お待ちいただくこととなり、嬉しいやら(汗)。事前に練習しておいてよかった、と会員一同振り返っておりました。お待ちいただいている間に、皆さんから震災の様子や事後のあれこれをいろいろ話してくださいました。ただ、それほど悲観的なものではなく、皆さん前に向いて歩まれているように聞こえてくるようでした。どこかで自分勝手に悲観的なものである、と決めつけていたのかもしれません。大いに反省すべきことでした。

無心で生地を作り、焼き続けること数時間。各々の担当を全うし、無事に終了。本当に皆さんお疲れ様でした。

みんなテキパキ。事前の練習が功を奏しました♫

たこ焼き器フル稼働🔥

お陰様で大盛況♫

セルフのソース選びに戸惑われる方も(笑)

皆さんお疲れ様でした!!

その後は輪島市中心地の宿泊所へ移動し、お近くの浄明寺さんで慰労会・歓迎会を催していただきました。お疲れのところをおもてなしいただき、本当にありがとうございました。

金沢教区の松扉さん・崖さん始め、皆様大変良くしていただきました。ありがとうございました。

懇親会でもたこ焼きは好評をいただきました♫ 焼いて焼いて・・・・

焼きまくって・・・・

終盤は技術の継承に至りました

翌朝、宿泊所のご主人にお聞きしたのですが、宿泊客の3割がボランティア、残りは建築業関係の方ばかりだそうです。作業着を着た建築業の方は、私達よりも遅い時間に宿泊所に帰ってこられ、日が上がり始めた頃にはもう出発されておられました。本当にお疲れ様です。

仏青研修旅行・他教区交流会 1日目

- 2025年04月02日(水)22:58

- コメント: 0

本日より3日間の仏青研修旅行・他教区交流会がスタートしました。

難波別院に集合するも、過積載のため?扉が閉まらないというトラブルが発生しました。(汗)

ほとんど業者

たこ焼き道具・材料を積み込みすぎたのでしょうか。

最初の目的地は浄土真宗十派の一つ、「誠照寺派本山・誠照寺」です。

通称「鯖江本山」と呼ばれる通り、福井県鯖江市にございます。

鯖江市は元々、誠照寺の門前町として栄えた歴史があります。

現在でも門前市「誠市」をはじめ、様々な催しが行われています。

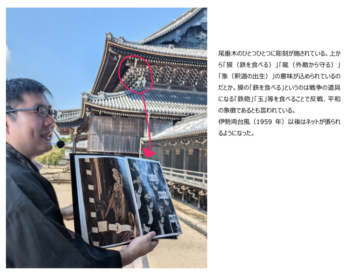

一樹一材の総欅造りの山門。左右に見られる「駆け出しの龍」は左甚五郎の作と伝えられる

駆け出しの龍。大火災の際に竜ヶ水を吐いて門を守ったと言われる。

内陣天井絵。極彩色が眩しい。ひときわ鮮やかな青天井が眩しい。

親鸞聖人が越後へご配流の際、この地にご滞在された折に彌陀本願の要法を説かれたご縁に始まるとされます。

ご案内いただいた中でも非常に興味深かったお話に、阿弥陀堂・本尊「閻浮檀金阿弥陀如来(えんぶだんこんあみだにょらい)」がありました。

裕福な仏弟子がお釈迦様に阿弥陀如来像を作り、世の人々に教えを広めるよう諭されたそうです。

そして閻浮檀金(お釈迦様の時代にインドの良質な川底で取れる金の名称)で3体の阿彌陀様を作り、各地で説法をされていたのだそうです。その阿弥陀様が空へ飛んでいった際、慌てて手を掴んだ仏弟子でしたが、手はちぎれてそのまま空の彼方へ飛んでいってしまったそうです。その手のちぎれた阿弥陀様の1体が誠照寺の本尊として残っています。

仏弟子一人による布教では、今まさに救わねばならない人の元へ行くことができないため、阿弥陀様が手分けをして世界へ飛び立ったのだと伝えられています。インド・中国・日本と三国伝来の秘仏として、現在は盂蘭盆会の8月15日にのみ公開されているそうです。

正面の阿弥陀如来の裏にある厨子に「閻浮檀金阿弥陀如来」が安置されている。非公開。

参拝後は鯖江市内にて福井県民ソウルフード「ソースカツ丼」でお腹を満たしました。

福井といえばソースカツ丼ですよ♫

ソースカツ丼なのにキャベツが無い!?

このあとは日本海を左手に見ながら金沢へドライブ。 日本海は、見ていて飽きませんね。

途中、歌舞伎の演目で有名な「勧進帳」の舞台である「安宅の関」やブルーインパルスを目にすることもできました。

幸先の良いスタートです♫

他教区交流会・能登研修旅行を前に

- 2025年03月19日(水)23:52

- コメント: 0

大阪市内のとあるレンタルスペース(キッチン)にて、仏教青年連盟会の集まりがありました。

来月に控えた他教区交流会+研修旅行(能登・輪島)で提供させていただく事となった、たこ焼きの練習会を開催。

とはいえ、そこは大阪人。たこ焼きの腕前を自称セミプロと語る面々が集まりました。

一度集まって、どのソースを使うかなどを相談することも兼ねて、練習会を開くことにしました。

男六人のキッチン。ソース以外の香ばしい香りが漂ってくる気がいたします。

テレビでは佐々木朗希投手のメジャー初登板が放送されていましたが、ほとんどのメンバーはそれに目もくれず、黙々と焼いては食べ、焼いては食べ。あのソースが良い、いや、こっちがいい、と。

大阪人のたこ焼き愛は本当に面倒ですね(笑)。

一発目でこの美しさ。練習必要だったか?(笑)

岩本会長の技術が秀でておりました。

辻岡先輩による「泡だて器の使い方」講習スタート。

大谷翔平のホームランに心を動かされることなく、 ただ一心に。

今回は岩本会長が用意してくれた、たこ焼き職人も使用している(?)粉でいくことに決定しました♫

輪島の皆様に少しでも喜んでいただけたら嬉しいですね。

仏教青年連盟会は、会員相互の研鑽と親睦を図り、また、青年会の連絡・連携および社会教化に尽力することを目的とする青年僧の集まりです。さらに、日頃の法務やお寺での生活の悩みを共有できる仲間を集めています。

災害のボランティア活動をはじめ、他の会での研鑽など、今も幅広い経験をさせていただいています。ご興味のある方は、どうぞお気軽にお声がけください。

難波別院 門徒会 研修旅行に行ってきました!

- 2024年09月18日(水)7:29

- コメント: 0

9月13日、難波別院 門徒会の研修旅行で浄土真宗・高田派本山「専修寺(せんじゅじ)」へ訪れました。

専修寺の駐車場から境内までは300mほど歩くのですが、その道中で寺内町の町並みを楽しむことができます♫

大阪だと富田林の寺内町が有名ですね。

専修寺が特に発展したのは、第10世真慧上人の時代。上人は東海地方や北陸地方に教えを広め、朝廷からも尊敬を受けました。その結果、専修寺は皇室の祈願所ともなりました。

本拠地は最初、関東にありましたが、戦火で焼けてしまったため、歴代の上人たちは伊勢国(現在の三重県)の一身田に移り住み、ここが本山として定着するに至ります。

専修寺の御影堂(みえいどう)は、開祖である親鸞聖人の木像を中心に、歴代上人の画像が安置されている大きな建物です。

この建物の大きさは全国の木造建築の中でもトップクラスです。

今回は時間に限りがあったので触れることはありませんでしたが、専修寺には多くの寺宝があります。例えば、親鸞の直弟子であ る真仏(しんぶつ)による『専修寺聖教(せんしゅうじしょうぎょう)』や、親鸞聖人自筆の『唯信鈔文意(ゆいしんしょうもん い)』『三帖和讃』『唯信鈔文意』、『顕浄土真実教行証文類(高田本)等々。。。また時間にゆとりのある機会に訪れてみた いですね。

昼食後には東海道宿場町でも有名な「亀山宿」のちかくにある「カメヤマローソクタウン」へ。

カメヤマローソクは、多くの方が一度は目にしたことがある、神仏用ローソクやキャンドルを製造・販売する老舗のメーカーです。

今年の 5 月にオープンした同社の工場見学施設では、ローソクやキャンドルの製造工程を見学できるだけでなく、実際にキャンドル作りを体験することもできます。 ローソクに関する知識を深め、手作り体験を通して癒しを感じられる、老若男女が楽しめる総合エンターテイメント施設となっています。 和蝋燭以外のローソクについて深く学べる貴重な機会となり、大変勉強になりました。

残念ながら工場内は撮影禁止。展示も多く世界最古のローソクはエジプトのツタンカーメンの墓から見つかった蜜蝋とのこと。毎日ローソクにふれる生活をしているのですが、起源や伝わってきたルートのことは全く知らなかったです(汗)

工場内には CM・ポスターやホーロー看板が並びます。東海地区ではよく放映されていたそうですが、やはりお坊さんを使ったものが多かったようです(笑)

大阪から三重県津市の高田派本山専修寺へ向かう道中には、東海道の宿場町の「関宿」や「亀山宿」といった歴史ある観光地もあり、カメヤマローソクのような新しい観光スポットで学びを深めたりと、バラエティ豊かな体験ができ、研修旅行先として大変好評だったのではないでしょうか。途中の休憩場所が伊賀サービスエリアだったことも、出発地が松尾芭蕉終焉の地であることから、芭蕉の足跡を辿るような旅の趣を感じさせます。今後、芭蕉の歴史をテーマにした研修旅行も面白い企画になるかもしれませんね。

天候にも恵まれ、一日を通して充実した時間を過ごすことができました。 次回の研修旅行も、参加者全員が満足できるような内容にしたいと考えています。

12組 聖蹟巡拝に行ってきました♬

- 2024年09月15日(日)17:04

- コメント: 0

9月12日、湖西地方の聖蹟巡拝に行ってきました!

琵琶湖の西岸、高島郡今津町の湖岸沿いの町並みの一角に今回の目的地「泉慶寺」さんがございます。

ご住職や婦人会の方々に出迎えていただき、紙芝居(朗読劇)「蓮如さま」を鑑賞。

比叡山から懸賞金がかけられていた蓮如上人が、今津の長右衛門宅で一泊した際に起きた悲劇的な出来事を紙芝居仕立てでお話しくださいます。

長右衛門一家は、懇ろにおもてなししたが、比叡山から回し文が出ている蓮如上人とわかると、危害を加えようと目論んだ。長右衛門夫婦には17歳になる「お初」という名前の一人娘がいた。この恐ろしいたくらみを見過ごすことができず、父親を諌めるが聞き入れてもらえない。考えあぐねた末、身を隠すのに手頃な洞穴が裏の赤谷山にあることを、上人に告げて裏木戸へ案内する。

家人に気づかれないために、身代わりとして空になった布団に潜っているところを、父親の刃が襲う。鮮血に染まって息絶える娘の姿を目にして、救いようもなく慚愧に泣く父。事情を知られてお嘆きの上人は、一家に六字と九字、十字それぞれの名号を送られ、長右衛門は上人のお弟子となって聞法を深め、空善の法名をたまわった。(泉慶寺さん冊子より)

泉慶寺さんを後にして、次は琵琶湖が一望できる食事会場へ。

最上階のフロアからは、雄大な琵琶湖の眺望がバッチリ♬お天気にも恵まれご門徒の皆さまと楽しい時間を過ごすことができました。

そして、今回の旅のもう一つの目的地、針江地区へ。

この地域では、比良山系から湧き出る伏流水が「生水(しょうず)」と呼ばれ、家々からこんこんと湧き出ています。

この地域では「かばた」と呼ばれる生活用水にもなっている湧水を現地ガイドさん達のご案内の下、見学させていただきました。

お彼岸前とは思えない炎天下の中を皆さんお疲れ様でした♬

コロナ禍がようやく落ち着き(?)、久しぶりに組内同朋の方々と顔を合わせる貴重な時間となりました。

今後も親鸞聖人・蓮如上人のご旧跡や浄土真宗に関わる先達の教えを現地で学ぶ研修旅行を続けたいと思います。その土地の食事や歴史、文化・風習に直接触れる経験は非常に貴重であり、共有することで同朋意識が一層高まると感じた一日でした。