「疑惑和讃」を考える

- 2024年10月17日(木)23:49

第21組法話を考える会では、今年度から「和讃」をテーマにさまざまな講師の方々からお話をいただいております。今年度第2回目の「法話を考える会」は講師に平原晃宗先生をお招きいたしました。

平原晃宗(ひらはらあきむね)氏。1970年生まれ。京都教区山城第五組正蓮寺住職。大谷中・高等学校、京都光華高等学校宗教科講師。大谷大学非常勤講師。

「疑惑和讃を考える」というテーマで講義をしていただきました。

親鸞聖人は法然上人の念仏の教えを正確に伝えたいという願いで教行信証や和讃をつくられた。

法然上人は「信心」は明確にされたが、「疑」ということは何を意味しているのか法然上人の書物からは読み取れない。

親鸞聖人は「疑」ということをどういうふうに受け止められたのか。

「疑」という言葉が親鸞聖人の書物の中には沢山あるが、集中している箇所が『正像末和讃』の五十三首が終わってからすぐ展開していく疑惑和讃である。

二十三首の疑惑和讃を見ていけば親鸞聖人が「疑」ということをどういうふうにいただいたのか見えてくるのではないか、と疑惑和讃に注目した理由を話して下さいました。

また親鸞聖人がどういう思いで疑惑和讃をうたわれたのか自身の見解を語って下さいました。

善鸞義絶や関東の門弟の異義や動揺が起こり、親鸞聖人は心が痛み、色々な事を思われ、自分自身を見つめ直された。

そこから明らかになったことはこういう自分でも弥陀の本願によって救われていく。

そのことをはっきりうたっているのが、『正像末和讃』五十三首の一番最後にうたわれている恩徳讃である。

その恩徳讃から展開していく疑惑和讃は、門弟たちに疑いをもってはいけないという戒めではなく、親鸞聖人が自分自身の身をうたったのではないか。

本題に入る前にも法話と感話について資料を使ってお話いただき、非常に内容の濃い講義でした。平原晃宗先生どうも有り難うございました。

10月3日(木)、午後6時から堺支院にて開催。参加者は9名でした。前半の講義。

後半の質疑応答、座談。

『一念多念文意』を紐解く

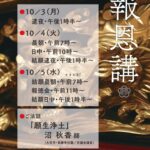

『一念多念文意』を紐解く 10月 天満別院報恩講 厳修のご案内

10月 天満別院報恩講 厳修のご案内 『高僧和讃』講義録を発刊

『高僧和讃』講義録を発刊 Kotoba 1110

Kotoba 1110