組同朋大会を前に難波別院本堂で打ち合わせ

- 2019年09月20日(金)18:28

- コメント: 0

9月7日の同朋大会を前に、9月4日に会場の難波別院本堂において、関係者による打ち合わせを行いました。

今回の同朋大会では真宗落語が演じられます。組の実行委員の他、落語を演じて下さる桂小春団治師匠、演目の作者で開催に当たりお世話をいただいている廣瀬俊氏にも加わっていただき、別院職員と共に本番に向けて入念な準備を行いました。

当日のプログラムを確かめ、特に落語の際に使用する高座や目隠し用の衝立の設置については、詳細に確認を行いました。

既に参加券の配布状況から、大会当日は300人前後の来場が見込まれ、会場設営についても改めて収容人数を考慮した態勢を取っていただくことになりました。受付、誘導の手筈も確かめ、大会に向けて最後まで準備に余念がありませんでした。

近江と関ヶ原の真宗寺院を訪ねて〜摂護会研修旅行〜

- 2019年09月19日(木)16:34

- コメント: 0

大津別院書院

8月30、31日の1泊2日の日程で、恒例の摂護会(第6組住職の会)研修旅行が行われました。今回は11名が参加(内1名は現地で合流)して、近江、関ヶ原方面の諸寺院を訪れました。

最初に訪れた大津別院は大津御坊とも呼ばれ、教如上人による創建です。重要文化財の本堂に参拝し、教如上人,観如上人の御影を拝ませていただきました。また、本堂の背面にはやはり重文の書院があり、教如上人らが徳川三代に謁見したとされます。この書院の奥に位置する上段の間は金碧障壁画で彩られており、職員の説明に耳を傾けながら、見事な花鳥図や草花図が描かれた襖絵や壁画、天井画に魅了されました。

蓮正寺にて

午後には守山の蓮正寺を訪ねました。元は天台宗に属していましたが、後に金森道西と共に本願寺再興に尽力した了西が、蓮如上人に帰依して真宗寺院となりました。400年前に建立された、真宗では最古とされる本堂でお勤めをし、蓮如上人直筆の名号軸等を見せていただきました。

その日は長良川温泉の老舗旅館で、その名を松尾芭蕉の句に由来する十八楼に宿泊し、旅と日頃の疲れを癒しました。

聖蓮寺本堂

錦織寺

2日目は、午前に関ヶ原にある本願寺派の聖蓮寺を訪ねました。ここも元真言宗の寺院であったものが、親鸞聖人が関東より帰洛の際にお立ち寄りになられたことで、真宗に改宗したとされます。親鸞聖人ゆかりの硯や念珠を見せていただきました。住職がご不在でしたが、代わりにお話をして下さった坊守様と一緒に、親鸞聖人のお手紙を拝読しました。

そして最後に木辺派本山である錦織寺を参拝しました。天安堂に安置される毘沙門天像は、慈覚大師円仁が比叡山から当地に移したとされます。後に親鸞聖人が関東から京都にお戻りになる途上に、夢告によって立ち寄られ、以後湖東地域の信仰の中心として栄えました。親鸞聖人が『教行信証』を当地で完成させたという寺伝に基づいた「満足の御影」を拝ませていただきました。

今年は時折雨に見舞われる天気でしたが、2日間にわたってなかなか充実した研修ができました。

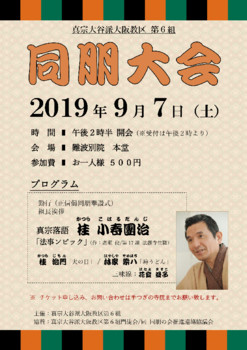

9月7日に第6組同朋大会 真宗落語を上演

- 2019年08月06日(火)14:56

- コメント: 0

組同朋大会第4回実行委員会 当日の役割分担を決定

- 2019年08月06日(火)14:53

- コメント: 0

7月28日、第6組同朋大会の第4回目の実行委員会が、来通寺を会所として行われました。

今回の第6組の同朋大会は、9月7日に難波別院本堂を会場として、桂小春団治師匠による真宗落語の上演を行います。現在は組内を中心に参加の呼びかけ、参加券の配布を行っています。

この日は、大会当日のスケジュールの確認、スタッフの役割分担を決めました。司会、受付、会場整理等の担当が決まり、後は直前に会場での打ち合わせを経て、本番に臨みます。

本山で同朋の会推進講座の後期講習 29人の推進員が新たに誕生

- 2019年07月22日(月)14:46

- コメント: 0

諸殿拝観

同朋の会推進講座(旧称 推進員養成講座)の後期講習が、本山・東本願寺の同朋会館において、7月16日〜18日の2泊3日の日程で行われました。1年間にわたる前期講習を終えた人たちを中心に、組内から29人の参加があり、「大阪教区第6組推進員養成講座奉仕団」として3班に分かれて活動しました。寺族スタッフとしては、全日程に帯同した組長、副組長の他、組内の住職も随時入れ替わりながら行動を共にしました。

初日の11時までに上山した参加者は、改装されて利用し易くなった同朋会館に三々五々入館し、まず結団式に臨みました。新設の和敬堂での昼食の後、午後からは写真撮影、両堂参拝、諸殿拝観と、早速ハードな日程をこなしました。

夕事勤行

オリエンテーションでは、全国から上山した嘱託補導の司会で、改めて一人ずつ自己紹介を行いました。夕事勤行では、山田重信組推協会長が奉仕団の紹介を行いました。日程をこなす内に参加者も緊張が次第にほぐれ、休憩時間には交流スペースで談笑するなどして、楽しく過ごしていました。

前期講習全5回の講師を務めていただいた大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)が、後期講習も全日程にわたって教区スタッフ2名と共に帯同し、連日講義をご担当下さいました。初日の夜の講義では、前期講習の内容を振り返った上で、都合の悪いことも引き受けて、人生を尽くしていける世界に出遇うことが願われているのであり、その願いに生きる浄土真宗という仏道を、この講座を通じて歩み始めていただきたい、と力強く語られました。

大橋講師による講義

続く座談では、各々が自分の体験を中心に、今考えていることや疑問に思うことを語り合いました。たとえ必ずしも積極的に選び取った受講の縁ではなかったとしても、こうして今、本山の親鸞聖人の御真影の下に身を置いていることの不思議さに、誰もが心を揺さぶられるのでした。

2日目は早朝から阿弥陀堂・御影堂での晨朝参拝を行いました。厳かなお勤めに引き続き執行された帰敬式には、23名が臨みました。受式者は剃刀の儀(おかみそり)を受け、法名をいただくことで、仏弟子としての新たな歩みを始めることとなりました。

清掃奉仕を行った御影堂門

朝食の後に法名伝達式が行われ、その後午前中に講義と座談がありました。午後はお内仏についてのお話を聞きました。各家庭のお内仏に込められた願いやお給仕の仕方を教えていただきました。さらに清掃奉仕では御影堂門の清掃を行い、普段は中を見ることのできない山門に上がって、貴重な体験をまた1つ積みました。

夜は座談の時間に、翌日の宣誓式の際に読み上げる宣誓文を作成しました。宣誓文は前期講習から受講を続けて来た全講座の集大成であり、真宗門徒としての聞法の確かめとこれからの歩みの決意を、言葉を選び取って表現しました。

最終日には宣誓式が御影堂で行われ、寺田善建門徒会長らが代表して宣誓文を読み上げ、推進員証を受け取りました。まとめの講義の後、解散式が行われました。

全日程を終えた参加者は、一人ひとりが同朋会館での様々な体験に対する感動と、真宗門徒としての新たな自覚を胸に、2泊3日を過ごした本山を後にしました。これからは推進員として率先して聞法し、今まで以上に各寺院、組の活動に参加して、仏法興隆に努めていただきたいと思います。

門徒会・組推協の総会・合同聞法会開催 釈尊の生涯に学ぶ

- 2019年06月16日(日)16:36

- コメント: 0

6月15日、第6組門徒会並びに同朋の会推進員連絡協議会(組推協)の総会及び合同聞 法会が、難波別院同朋会館で行われました。今回も約百名の参加がありました。

法会が、難波別院同朋会館で行われました。今回も約百名の参加がありました。

午後2時よりまず門徒会の総会、2時半より組推協の総会が行われ、各々平成30年度の事業活動報告、会計及び監査報告の後、令和元年度の事業活動計画案、予算案がすべて承認されました。

休憩の後、3時過ぎから合同聞法会が行われました。まず、越田眞三氏の調声の下、正信偈同朋奉讃式で勤行を行いました。さらに鷦鷯律組長(大宮法泉寺)の挨拶等を通して、9月7日の組同朋大会についての案内がありました。

そして昨年の聞法会に引き続き、第12組 清澤寺住職の澤田見師より、「お釈迦様のご生涯に学ぶ」という講題で法話を賜りました。インド現地で自ら撮影された写真等をスクリーンに投影しながら、お釈迦様のご生涯を丁寧に辿ってお話しいただきました。特に生誕時に発せられた「天上天下唯我独尊」という言葉を通して、誰もがかけがえのない一人の尊き身として生まれて来ているという誕生の意義を強調されました。また、涅槃に入られる前に仰った「自らをよりどころとせよ」という言葉を「自らを明らかにせよ」といただくことで、煩悩にまみれた自分がどこまでも問われていくことをお示しいただきました。

清澤寺住職の澤田見師より、「お釈迦様のご生涯に学ぶ」という講題で法話を賜りました。インド現地で自ら撮影された写真等をスクリーンに投影しながら、お釈迦様のご生涯を丁寧に辿ってお話しいただきました。特に生誕時に発せられた「天上天下唯我独尊」という言葉を通して、誰もがかけがえのない一人の尊き身として生まれて来ているという誕生の意義を強調されました。また、涅槃に入られる前に仰った「自らをよりどころとせよ」という言葉を「自らを明らかにせよ」といただくことで、煩悩にまみれた自分がどこまでも問われていくことをお示しいただきました。

最後に寺田善建門徒会長の言葉をもって閉会しました。この合同聞法会は、過去の推進員養成講座の終了後に、引き続き組としての聞法の機会を確保するために始められたものです。例年6月と2月に難波別院を会場として開催されていますが,1カ月後には新たにたくさんの推進員が生まれることとなっており,合同聞法会もますます発展することが期待できます。

同朋の会推進講座反省会 いよいよ後期講習へ

- 2019年06月14日(金)0:44

- コメント: 0

同朋の会推進講座(旧称推進員養成講座)の前期全5回の講習を終えたことを受け、6月12日に大宮法泉寺で反省会がもたれました。

同朋の会推進講座(旧称推進員養成講座)の前期全5回の講習を終えたことを受け、6月12日に大宮法泉寺で反省会がもたれました。

各講習では毎回テーマを設けていましたが、座談会でテーマから逸れた内容の発言も見受けられた等気になった点が挙げられ、講習を通して参加者の中で本当に課題が深まったのかということが問題となりました。自分のことを聞いてもらいたいという思いが各々にあり、普段は言えないことを座談の場で語れたことは,

講習の成果として捉えられるのではないか、と受け止めることができました。

同時に、本山・東本願寺で7月16日〜18日に行われる2泊3日の後期講習の打ち合わせを行いました。前期講習を通じてお世話になった講師の大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)が、後期講習も帯同していただけることになり、本山での講義のテーマは、これまでの講習の座談の内容を受けてお話しいただくことになりました。

また、約30名の参加が見込まれるため、3班に分ける構成を確認しました。近距離のため本山へは各自で赴くことになりますが、アクセス、受付までの誘導についても、抜かりなりように態勢を整えました。参加者には諸注意を含めた案内を近く発送することとなりました。

講習を終えた人たちは同朋の会推進員となるわけですが、それ以後のことが大切だとして、推進員らで組織する同朋の会推進連絡協議会(組推協)の今後の活動についても話し合いました。講習がすべて終わった後に、新しく推進員となった人が集まって、講習を振り返ることも検討しています。

組同朋大会第3回実行委員会 広報、大会次第を具体的に検討

- 2019年06月11日(火)19:06

- コメント: 0

6月3日、第6組同朋大会の 第3回目の実行委員会が、来通寺を会所として行われました。

第3回目の実行委員会が、来通寺を会所として行われました。

9月7日に難波別院本堂を会場として、桂小春団治師匠による真宗落語の上演を行うことになっており、今回は、まず配布用のチラシと参加券の最終見本を確認しました。その上でチラシの配布方法を検討し、各寺院がこれまで以上に積極的に門徒への広報を進めることとしました。

さらに開催当日までのスケジュールについて検討し、当日の次第についても具体化して、おおよその流れと役割分担を決めました。

今回の同朋大会の開催に当たっては、これまでお寺への参拝をして来た方だけではなく、寺院と距離があった人たちにも、これを機に法縁を結んでもらいたいという願いがあります。第6組にお手つぎの寺院をもたない方も歓迎致します。正式な広報は当サイトで近く改めて行います。一人でも多くの方に是非ともご参加いただきたいと思います。

同朋の会推進講座の第5回目を開催 前期講習が終了

- 2019年06月11日(火)19:03

- コメント: 0

同朋の会推進講座(旧称 推進員養成講座)の第5回講習が、5月25日に天満別院を会場に行われました。当日は30度を超す真夏並みの暑さの中でしたが、30名を超える参加がありました。

前期講習の最終回である 今回のテーマは「親鸞聖人と私」でした。講師の大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)は導入のお話で、親鸞聖人が出遇われたのは比べる必要のない世界であり、それはすなわち頭が下がる世界である、と述べられました。自分の尺度でしかものが見られない私自身が打ち破られることで、人と比べることのないそのままの自分を受け入れられる世界に出遇える、ということでした。

今回のテーマは「親鸞聖人と私」でした。講師の大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)は導入のお話で、親鸞聖人が出遇われたのは比べる必要のない世界であり、それはすなわち頭が下がる世界である、と述べられました。自分の尺度でしかものが見られない私自身が打ち破られることで、人と比べることのないそのままの自分を受け入れられる世界に出遇える、ということでした。

続いて5つの班に分かれて座談会をもちました。講師のお話を受けて、親鸞聖人という人に抱く印象や、聖人が伝えて下さったことについて話し合いました。さすがに回数を重ねて座談にも慣れた雰囲気が感じられ、多くの人が思うところを積極的に語ったり、正直に疑問をぶつけたりしていました。

座談会の後、大橋講師からまとめのお話がありました。聖教の言葉を引きながら、まるで石、礫が黄金となるように、煩悩にまみれた私が光り輝ける広やかな世界を、親鸞聖人が示して下さっている、とお話しになりました。

最後に王来王家駐在教導から、7月16~18日に予定されている後期講習(本山・東本願寺同朋会館における宿泊研修)についての説明がありました。

今回で前期講習全5回が終了しました。残るは本山における後期講習のみとなりました。一人でも多くの方が参加していただけることを望んでいます。

合同聞法会に向けて、門徒会・組推協役員会

- 2019年06月11日(火)18:58

- コメント: 0

5月21日に大宮法泉寺において、第6組の門徒会及び同朋の会推進連絡協議会(組推協)の役員会が行われました。

5月21日に大宮法泉寺において、第6組の門徒会及び同朋の会推進連絡協議会(組推協)の役員会が行われました。

今回は、主に6月15日に行われる両会の合同聞法会に向けての打ち合わせを行いました。プログラムの確認のほか、役割分担等について話し合いました。組の行事は門徒自らが積極的に関わり、責任を担っていくことによって成り立っているのです。

また9月7日に予定されている組の同朋大会についての説明があり、組の最大の行事に対して、門徒会、組推協が共に助成等の協力を行うことが決定しました。

ATCエイジレスセンターで人権研修会

- 2019年05月20日(月)18:36

- コメント: 0

5月9日、第6組の人権研修会で、ATCエイジレスセンターに行きました。福祉に関する様々な情報を提供する施設として,23年前に南港のATC(アジア太平洋トレードセンター)内に開設しました。日本最大規模を誇る介護・福祉・健康関連の常設展示場で、展示されている福祉用具には実際に触って体験することができます。

10名の参加者は、フロアスタッ フの説明を聞きながら、広い展示場を1時間余にわたって回りました。装具を付けての高齢者の疑似体験や車椅子の試乗を通して、高齢者や障害者の視点で日々の生活を見直すことを学びました。また、生活の実状に合わせて改良が進む介護機器には、思わず目を見張りました。

フの説明を聞きながら、広い展示場を1時間余にわたって回りました。装具を付けての高齢者の疑似体験や車椅子の試乗を通して、高齢者や障害者の視点で日々の生活を見直すことを学びました。また、生活の実状に合わせて改良が進む介護機器には、思わず目を見張りました。

同時に超高齢化社会を控え、障害者も含めて、寺院の参拝におけるハンディの解消は、避けて通れない問題であることが、改めて認識できました。今後寺院のバリアフリーにどのように取り組んでいくべきか、課題も見えた充実の研修となりました。

組同朋大会実行委員会第2回を開催

- 2019年05月02日(木)17:13

- コメント: 0

5月1日、第6組同朋大会の第2回目の実行委員会が、来通寺で行われました。

前回桂小春団治師匠による真宗落語の上演が決まりましたが、今回はまず早速でき上がったチラシと参加券の見本を確認しました。会場として予定している難波別院本堂の使用条件についても、詳しく話し合いました。

予算の編成、会場の視察、チラシの配布等今後のスケジュールについても概略を決めました。前回を上回る参詣者を期待して、各寺院において積極的に門徒に案内を行うことを確認しました。

組同朋大会へ向けて実行委員会開催

- 2019年04月19日(金)16:04

- コメント: 0

4月15日、第6組同朋大会開催に向けての実行委員会が行われました。この日は会所となった来通寺に、組内住職、若院11名が集い、組の同朋大会の開催内容について話し合いました。

最初にこれまでの同朋大会を振り返り、既に組で行われている門徒会と組推協(同朋の会推進連絡協議会)の合同聞法会との違いが明確でないとの指摘があり、組内寺院の全門徒が対象である同朋大会のそれに相応しい開催の形が議論されました。

あまり寺に参詣することのなかった層の人たちに参加してもらうためには、会場を寺院ではなく、市井のホール等を借りることも視野に、種々の条件を 検討しました。門徒以外の人たちも参加しやすい公開講座の形も含めて議論を進めましたが、準備の期間等を考えれば次年度内の開催は難しく、今回は見送ることとなりました。しかし、現代の寺院を巡る厳しい世相を考えて、今後法座のあり方を具体的な課題として問い直していくことが確認されました。

検討しました。門徒以外の人たちも参加しやすい公開講座の形も含めて議論を進めましたが、準備の期間等を考えれば次年度内の開催は難しく、今回は見送ることとなりました。しかし、現代の寺院を巡る厳しい世相を考えて、今後法座のあり方を具体的な課題として問い直していくことが確認されました。

改めて今回の同朋大会の内容について検討した結果、4年前の同朋大会で好評だった、桂小春団治師匠による真宗落語を、演目を替えて再度上演することとなりました。今後関係諸機関とも連絡を取り合いながら、9月の開催に向けて準備を進めていきます。

同朋の会推進講座のスタッフ会議が開かれる

- 2019年04月19日(金)15:35

- コメント: 0

4月9日、同朋の会推進講座(旧称 推進員養成講座)のスタッフ会 議が、大宮法泉寺で行われました。

議が、大宮法泉寺で行われました。

今回はまず7月に実施される後講習にいて、本山・東本願寺同朋会館での2泊3日の講習の流れの説明がありました。

3月16日の第4回講座では「お浄土ってどんな所?」のテーマで話し合われましたが、この日は座談会で出た事柄を振り返り、次回の講習につなげていくべく意見を交換しました。

前期講習最後の第5回講座は、5月25日に「親鸞聖人と私」のテーマで行われます。私たちは宗祖親鸞聖人をどのようにいただいているのか、また聖人は何を伝えて下さったのかを考えていきたいと思います。

推進員養成講座の第4回目を開催〜お浄土ってどんな所?〜

- 2019年03月18日(月)18:45

- コメント: 0

同朋の会推進員養成講座が、3月16日に天満別院で開かれました。昨年7月に始まった講座も今回で数えて第4回目になります。「真宗の教えに聞く」という通底したテーマで進められていますが、今回は特に「お浄土ってどんな所?」という課題に基づいて、講師のお話を聞き、班別で座談を行いました。今回も40名ほどの門徒の参加がありました。

正信偈同朋奉讃式のお勤めが行われた後、講師の大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)から導入のお話がありました。そこでは、浄土とは帰って行くべき心の故郷であり、本当に安心することのできる世界である、といただきました。

続いて5班に分かれて班別座談会を行いました。今回も過去3回とはメンバーを入れ替えて座談が行われました。各々が抱く浄土のイメージを語り合い、浄土はどこにあるのか、極悪人も浄土に行くことはできるのか等ということが話題になりました。

休憩の後、座談を受けて大橋講師よりまとめのお話 がありました。浄土教を伝えた七高僧の一人である曇鸞大師が『浄土論註』で説かれた清浄功徳を取り上げて、安心して心配できるような「居場所」を誰もが求めている、思い通りになる世界を求めても浄土への橋はかからない、自分の思いがへし折られる(自力無効)時、仏の呼びかけに気が付かされ、帰るべき所が明らかになるのであって、まさにそれが信心をいただくということである、と分かり易いたとえに基づいて話されました。

がありました。浄土教を伝えた七高僧の一人である曇鸞大師が『浄土論註』で説かれた清浄功徳を取り上げて、安心して心配できるような「居場所」を誰もが求めている、思い通りになる世界を求めても浄土への橋はかからない、自分の思いがへし折られる(自力無効)時、仏の呼びかけに気が付かされ、帰るべき所が明らかになるのであって、まさにそれが信心をいただくということである、と分かり易いたとえに基づいて話されました。

最後に王来王家駐在教導より、本山・東本願寺で行われる2泊3日の後期講習についての連絡がありました。

全5回の前期講習は次回が最後になります。第5回講座は5月25日に天満別院で開催されます。