約2年5カ月ぶりに合同聞法会

- 2022年07月01日(金)0:47

- コメント: 0

6月25日、難波別院(南御堂)同朋会館で、組門徒会・組同朋の会推進連絡協議会(組推協)の合同聞法会が開催されました。コロナ禍で大勢が集まって聞法会を開くことが、しばらくの間は難しかったため、今回は実にほぼ2年5カ月ぶりの開催となりました。

正信偈のお勤め

例年同時期に合同聞法会に併せて開かれる、門徒会、組推協の総会は、コロナ感染拡大予防のための時間短縮を考慮して、予め書面で各会員が確認の上、議案の承認のみを行いました。

鷦鷯律組長(大宮法泉寺)、寺田善建門徒会長(角善寺)の挨拶の後、山田重信組推協会長(正因寺)の調声で、正信偈同朋奉讚式のお勤めをしました。久しぶりに同朋が相集って唱和する正信偈は、格別の響きがありました。

門脇健師の法話

引き続いて門脇健師(福井教区善久寺住職 元大谷大学教授)から、「信心と救い」という講題で法話を賜りました。前半では、死者と共に生きる世界は人間独特のもので、葬送の場は大事にしたいと自らの経験を基に語られました。後半では、親鸞聖人の「釈迦弥陀は慈悲の父母(ぶも)」の和讃によりながら、親のような阿弥陀仏の限りない慈悲の下に身を任せることが無上の信心である、とお話しされました。なおこの法話はユーチューブで公開予定です。

対面での聞法会がコロナ禍で開催できない間も、オンライン法話や書面での法話を用意するなど、工夫して聞法の機会を確保して来ました。しかしながら、馴染みの顔が集って信心を共に確かめ合う場は、やはり何物にも代え難いものであると改めて感じ入りました。

組門徒会・組推協の合同聞法会について、具体的に検討

- 2022年05月21日(土)16:28

- コメント: 0

5月18日、大宮法泉寺において、組門徒会・組同朋の会推進連絡協議会(組推協)の常任委員会が開催されました。

今回はまず、来春に迫った宗祖親鸞聖人御誕生850年慶讃法要の団体参拝について、参加者に対する補助金の両会からの拠出が承認されました。

第6組門徒会・組推協常任委員会(5.18 大宮法泉寺)

さらに6月25日に予定されている合同聞法会(於 難波別院=南御堂同朋会館講堂)について、当日の内容が検討されました。例年6月の聞法会では、組門徒会、組推協各々の総会が併せて行われていましたが、今回はコロナ感染拡大防止の点から、長時間になることを避けるために、総会については書面による評決とすることが決定しました。会員には予め総会資料を郵送して議案の賛否を問い、当日は結果の報告のみを行うこととなります。また、組推協の規約改正についても賛否を問います。

その他に合同聞法会当日のスケジュールと役割分担を決めました。なお講師は門脇健師(福井教区善久寺住職 元大谷大学教授)で、講題も「信心と救い」と発表されました。

組門徒会、組推協の合同聞法会は、6組の中心的な事業として歴史を重ねて来ました。3年ぶりに対面開催を迎えるに当たって、組の体勢も整いました。

組門徒会・組推協の総会・合同聞法会を2年余ぶりに対面で開催へ

- 2022年04月19日(火)23:09

- コメント: 0

第6組門徒会・組推協常任委員会(大宮法泉寺)

4月13日、大宮法泉寺において、組門徒会・組同朋の会推進連絡協議会(組推協)の常任委員会が、大宮法泉寺で開催されました。

今回の議題の中心は、組の最大の行事である合同聞法会の開催の可否についてでした。コロナ禍は既に2年余に及び、感染拡大への懸念から、過去2年間は会員が集っての会が開催できずにいました。総会も書面による裁決となり、オンラインでの法話の配信や文書の配布等で聞法会の代替として来ましたが、やはり一同に集って会を行うことの意義を求める声が大きく、対面開催の方向で話し合いが進みました。そしてコロナの感染状況等の諸条件も勘案しながら、総会・合同聞法会を6月25日(土)に、難波別院(南御堂)同朋会館で開催することが決まりました。

他に組推協の会則の変更が確認されました。また、3年に1回開催されている会員による懇親会は、明年2月に延期になりました。それまでにコロナ禍が収束していることを願うばかりです。

毎月6日の摂護会(組会)で事業活動を議論

- 2021年11月13日(土)0:35

- コメント: 0

第6組の組会は摂護会と呼ばれて,原則として毎月6日の午後7時半から,組の活動についての意見交換を中心に行われています。毎回20カ寺前後の参加がありますが,本年は新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から,中止になった月もありました。会場は組内の寺院を巡回する形を採っており,11月6日は願光寺が会所となりました。

摂護会(第6組組会)での話し合い(於 願光寺)

組会では,初めに寺族の研修を目的として輪読会を行っています。今は『仏さまの願い─四十八のメッセージ』(東本願寺出版)をテキストにして,会所の住職が所定の箇所について発表し,内容について意見交換を行います。以前は金子大榮の『和讃日々』(難波別院),『法語から読む宗祖親鸞聖人』(東本願寺)等を読んでいました。

会の中心は組の事業活動についての話し合いです。合わせて本山や教区からの連絡事項の伝達も行われます。この日は,近く予定されている門徒戸数調査について意見聴取を行い,宗務役員による説明会を要請することに決まりました。また,コロナ禍における聞法のあり方として,これまでにオンラインや書面での法話の配信を行って来ており,それらについて門徒の受け止め等を確認しました。今後の事業としては,宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け同朋大会等が企画されています。

コロナ禍にも法縁を〜門徒会員勉強会は法話を書面で配布〜

- 2021年10月16日(土)23:52

- コメント: 0

新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向で、ワクチン接種も進んでいますが、まだまだ油断できない生活が続きます。組門徒会の事業も会員が一同に集まる形での実施は見合わさざるを得ないのが現状で、6月の総会も中止となり、書面で議案の賛否を問う形となりました。毎年9月に行っている勉強会も、法話を書面で会員に送って読んでもらう方法を採らせていただきました。

新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向で、ワクチン接種も進んでいますが、まだまだ油断できない生活が続きます。組門徒会の事業も会員が一同に集まる形での実施は見合わさざるを得ないのが現状で、6月の総会も中止となり、書面で議案の賛否を問う形となりました。毎年9月に行っている勉強会も、法話を書面で会員に送って読んでもらう方法を採らせていただきました。

今回は、第17組法觀寺住職の廣瀬俊師による「浄土という故郷─天親菩薩造論説─」という講題の法話を文章化したものを、各会員に届けました。正信偈の一節である「天親菩薩造論説」は、七高僧のお一人の天親菩薩が浄土の教えを明らかにして下さったことを、親鸞聖人の手で表現されたものです。浄土は「無くてはならないもの」、即ち「私たちの帰るべき故郷」といただくことができます。それは、「当たり前」の日常が「有り難い」ものに転換する眼が開かれる世界です。浄土と語られる世界が私たちに本当に開かれることによって、いかなる人生も喜びと満足の中に生き切ることができるのでしょう。コロナ禍の今だからこそ、私たちは浄土に出遇うことが心から願われているのではないでしょうか。

今回お配りした法話は、ご自身の体験を交える等しながら、筋道立てて分かり易くお話しされており、是非お目通しの上、お味わいいただきたい内容になっています。コロナの感染状況が予断を許さない以上、これからも当面の間は制約のある生活が続きそうですが、何とか聴聞の機会を可能な限り用意することで、大切な法縁の場を護持していきたいと考えています。

難波別院で所長巡回

- 2021年09月10日(金)0:36

- コメント: 0

難波別院同朋会館で行われた第6組の所長巡回

9月7日に午後6時からの組会に続き、所長巡回が行われました。従来会場は近隣のホテルを利用していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、懇親会の中止等を受けて、昨年と同様に難波別院同朋会館においての開催となりました。

まず教務所から,主な宗務の課題と業務報告、財務報告等がありました。宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃事業についての説明も行われました。最後の質疑応答の際には、門徒戸数調査に向けて門徒の定義の確認や、850年慶讃法要で設けられる「子どもひろば」を本山境内地に常設する提案等がなされました。

コロナ禍においても宗派の事業を停滞させることがないよう、各々が努めていかなければなりません。

〜今だからこそ聞いてほしい〜 オンラインで法話を配信

- 2021年06月05日(土)12:07

- コメント: 0

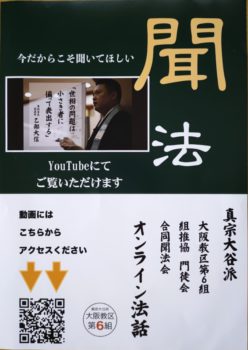

組門徒会と組同朋の会推進員連絡協議会(組推協)が合同で行う聞法会が、新型コロナウイルスの感染拡大の状況下で開催できないため、替わってオンラインで法話を配信することになりました

予め収録した乙部大信師(恩樂寺 東住吉区)による法話を、ユーチューブでご覧いただくことができます。所定のQRコードでアクセスするか、下記URL(※)で視聴することができます。ユーチューブアプリで「大阪教区第6組」と検索していただいても構いません。第6組の門徒会、組推協の会員でなくてもどなたでも聴講は可能です。ぜひアクセスしてみて下さい。

たとえオンラインであっても、コロナ禍で誰もが思うに任せない生活を強いられている今だからこそ、是非心に響く法話を聞いていただきたいと思います。また、これからも色々な可能性を試しながら、聴聞の機会を大切にしていきたいと考えています。

※ https://www.youtube.com/channel/UCOKKik4FC8ky7JDntVIGFCg

コロナ禍でも聴聞の機会を 合同聞法会の代替として配信用法話を収録

- 2021年05月24日(月)15:56

- コメント: 0

大阪教区第6組では、組門徒会と組同朋の会推進員連絡協議会(組推協)が合同で、年2回の聞法会を開いています。ところが、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、この聞法会が中止になってしまいました。現在も緊急事態宣言下にあり、会の開催が困難な状況にあります。この間会員の皆様からは、聞法会に参加して真宗の教えに触れたいという声が上がっており、組ではコロナ禍における代替の方法を検討して来ました。そして例年6月に予定されている聞法会の開催は現状では難しいため、このたび初めてオンラインによる法話の配信を行うことになりました。

乙部大信師による法話

5月19日に、かねてより講師を依頼していた乙部大信師のご自坊である恩樂寺(東住吉区)様にお邪魔し、本堂で乙部師による法話を収録しました。また収録後には、動画の編集、配信の技術に長けた乙部師と情報を交換しました。配信方法については未定ですが、少なくとも会員の方々が親しく法に触れる機会を提供できるように考えています。

聴聞の場としては、門徒が一同に集うのに越したことはありませんが、それが叶わない場合の次善の対応策として、今回のようなオンラインによる法話の配信の試みは重要な意味があると思います。寺院を取り巻く厳しい時代状況にあって、コロナ禍収束後の教化の可能性をも広げる取り組みになれば幸いです。

門徒会・組推協合同聞法会を開催 初めての感話も

- 2020年02月16日(日)19:07

- コメント: 0

2月4日、第6組門徒会並びに同朋の会推進員連絡協議会(組推協)の合同聞法会が、難波別院同朋会館で行われました。門徒、寺族合わせて百名の参加がありました。

最初に鷦鷯律組長(大宮法泉寺)及び山田重信組推協会長の挨拶があり、引き続いて寺田善建門徒会長の調声で、正信偈同朋奉讃式の勤行を行いました。

休憩の後,同朋の会推進員養成講座の全講習を受講して、推進員となった上月氏(専宗寺)と越田氏(円徳寺)の2名の門徒に感話を行っていただきました。お二人とも緊張を伴いながら、講習で感じたこと、推進員としての思いをしっかりと述べておられました。こうした感話を今後の聞法会でも是非取り入れていきたいと考えています。

続いて大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)による法話を聴聞しました。大橋師には、一昨年以来推進員養成講座の講師を務めていただいて来た関係で、今回の合同聞法会では、そのまとめも兼ねてお話をしていただきました。

今回の講題は「『私は正しい』争いの根はここにある」でした。自分は正しく相手が間違っているという関係は、争いを招き、傷つけ合う結果になってしまいます。むしろ間違っていたことを教えられ、互いに認め合う関係こそが願われています。大橋師はお聖教の言葉に拠りながら、優越感や劣等感を捨て、比べることのない世界に目覚めていく(自力の心を捨てて他力に生きる)という、養成講座を通して確かめて来たことを改めて強調されました。

最後に寺田門徒会長の閉会の言葉をもって聞法会を終えました。今回は、新型コロナウイルスの感染への不安から、参加を見合わされた人もいたようです。そんな中で聴聞された方たちにとって、聞法会が自身を問い直す眼差しが生まれるようなご縁であったことを願っています。

歴史を重ねて来た合同聞法会ですが、たくさんの同朋の会推進員も生まれ、また新たな展開が望まれているように感じます。

同朋の会推進員養成講座を終えて〜反省会を催す〜

- 2019年10月08日(火)0:17

- コメント: 0

第6組の同朋の会推進員養成講座は、7月の本山・東本願寺での後期講習をもって終了しましたが、講習を振り返っての反省会が、9月28日に大宮法泉寺で行われました。

本山・同朋会館での2泊3日の後期講習は、貴重な体験を積み、自らを見つめ直す場が得られたことで、参加者には概ね好評であったということでした。そして講習の修了者には、組の同朋の会推進員連絡協議会(組推協)に入会してもらうように呼びかけることを確認しました。それ以外に、推進員として組及び各寺院における活動を今後担っていただく件について話し合いましたが、今回の時点では具体的な案はまとまりませんでした。

また、養成講座の区切りとして最後に参加者が集まって、推進員に願われていることを再確認し、自覚を促す場が必要ではないかという意見が多く聞かれました。また、後期講習に参加できなかった10名余の人たちに対しても、講習全体を通じてのまとめの場を提供することが望ましいとされました。そのため、今回の一連の講座の講師を務めて下さった大橋恵真師(第18組遠慶寺住職)に、来年2月に予定している門徒会・組推協の合同聞法会に再度ご出講いただき、講座を通じての要点をお話しいただくことになりました。

講座が終了したことで肩の荷を下ろすのではなく、組、寺院、一門徒として多くの課題を抱えての出発となります。

組の坊守会が行われる

- 2019年10月08日(火)0:17

- コメント: 0

9月26日、第6組の坊守会が来通寺で行われました。組の坊守会は、例年6月と9月に、会所を持ち回りで例会を開いています。その他に研修旅行、本山報恩講への参拝等を行い、教区行事にも積極的に参加しています。

この日は正信偈同朋奉讚式のお勤めの後、石山智裕住職のお話を聴聞しました。事業報告及び会計報告の後、食事をしながら懇親の輪を広げ、様々な課題について互いに語り合いました。

坊守は住職に比べると、交流の場や他の寺院を訪れる機会が限られているだけに、坊守会が意見や情報を交換する貴重な場になっています。

新たな試みに向けて〜同朋大会実行委で反省会〜

- 2019年10月08日(火)0:15

- コメント: 0

9月24日、同月7日に開催された第6組の同朋大会の反省会を、会所の来通寺に実行委員が集まって行いました。

大会参加者の受け止めを集約すると、斬新な真宗落語を堪能できたという感想はやはり多く、また、難波別院本堂のご本尊の下に、300人近い門徒が一同に参詣できたことに対する感動の声も数多く聞かれた、ということでした。

そして今回の経験に基づいた委員の忌憚のない意見を出し合い、準備期間を十分に設けること、チラシや参加券の表記、扱いに対する整備、当日の会場における臨機応変な受付態勢、障害者用の座席の確保等、次回以降に改善すべき点を整理しました。加えて落語以外の企画も視野に、多くの人が参加しやすい大会のあり方を話し合いました。

また、初回の実行委員会で指摘された、組の最大行事としての同朋大会の位置づけ、既に組に定着した行事である門徒会・組推協の合同聞法会との差別化についても、さらに検討を加えていくことを申し合わせました。まとめとして、組としての今後の活動の方向性を明らかにして、次期同朋大会、同時に親鸞聖人御誕生850年慶讃法要に取り組んでいくべきことを確かめました。

組同朋大会で真宗落語

- 2019年09月21日(土)15:09

- コメント: 0

9月7日に第6組の同朋大会が開催されました。組内門徒を中心に300人近い参加があり、会場の難波別院本堂は、増設した座席までほぼ埋め尽くされました。

最初に正信偈同朋奉讚式による勤行がありました。参拝者で満堂の中、一同に正信偈を唱和できたことは、まさに御同朋を体感できる貴重な経験となりました。その後、鷦鷯律組長、山田重信組推進員 連絡協議会(組推協)会長の挨拶がありました。

連絡協議会(組推協)会長の挨拶がありました。

休憩の間に準備が行われ、いよいよ落語の上演となりました。前座の若い落語家さんによる定番のお噺の後、桂小春団治師匠による真宗落語「法事ンピック」(作:廣瀬俊第17組法觀寺住職)が披露されました。来年に迫った東京オリンピックに重ね合わせ、多くの人が経験している法事の席の諸事情を盛り込みながら、面白おかしく噺が展開していきます。笑いを通して、法事の勤行、荘厳、作法等に触れることができました。参加することに意義があるオリンピックと同様に、法事もお勤めすることが大切であるという落ちも見事でした。

最後に実行委員長の茨田通俊願光寺住職が閉会の挨拶をして、2時間にわたった大会を終えました。今回は、これまであまり寺院に参拝したことのない人の来場もありました。同朋大会の開催が、今後も聞法の場に身を置く契機になれば嬉しい限りです。

所長巡回 宗派の事業等が報告される

- 2019年09月20日(金)18:34

- コメント: 0

9月6日に第6組の所長巡回が、午後6時からの組会に続いて行われました。今年から会場が太閤園に移りました。

宗派経常費の連続完納寺院への表彰の後、着任間もない大町教務所長から本年度の主な宗務の課題と業務報告、萩野主計から財務報告が行われました。宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃事業を中心に報告がありました。難波別院からは、報恩講に合わせて行われる「『御堂“開”館WEEK』〜おいでーや南御堂〜」の説明等がありました。

引き続き懇親会が行われ、各寺院と教務所員らが親しく交流しながら、和やかな雰囲気の中で宴が繰り広げられました。

組同朋大会を前に難波別院本堂で打ち合わせ

- 2019年09月20日(金)18:28

- コメント: 0

9月7日の同朋大会を前に、9月4日に会場の難波別院本堂において、関係者による打ち合わせを行いました。

今回の同朋大会では真宗落語が演じられます。組の実行委員の他、落語を演じて下さる桂小春団治師匠、演目の作者で開催に当たりお世話をいただいている廣瀬俊氏にも加わっていただき、別院職員と共に本番に向けて入念な準備を行いました。

当日のプログラムを確かめ、特に落語の際に使用する高座や目隠し用の衝立の設置については、詳細に確認を行いました。

既に参加券の配布状況から、大会当日は300人前後の来場が見込まれ、会場設営についても改めて収容人数を考慮した態勢を取っていただくことになりました。受付、誘導の手筈も確かめ、大会に向けて最後まで準備に余念がありませんでした。