モルックで大盛りあがり!教区スポーツ大会!

- 2025年05月20日(火)21:28

- コメント: 0

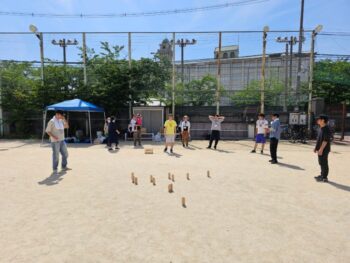

去る年5月18日(日)、阿倍野区大谷学園(大谷中学校・高等学校)にて「教区スポーツ大会」が開催されました。前日はあいにくの雨でしたが、当日は空がすっきり晴れて、絶好のモルック日和となりました。大会には約20名の子供から大人までが参加し、年齢をこえて、皆で楽しめるモルックの魅力があふれる1日となりました。

今年度は学園内センターコートをお借りしました

モルックは、木のスティックを使って、数字の書かれたピン(スキットル)を倒し、50点ちょうどを目指すスポーツ。初めて参加する方でもルールはすぐに覚えられ、各チームが作戦を立てながら真剣にプレイしていました。試合中は、「あと1点!」「惜しい!」「やったー!」といった声が飛び交い、コートでは終始歓声に包まれていました。年齢差を超えて自然と会話が生まれるのも、モルックならではの楽しさではないでしょうか。

学長先生のご挨拶の後、準備運動、そしていよいよモルックスタート

ご参加いただいた皆さま、そして大会運営にご協力いただいた関係者の皆さま、ありがとうございました!

試合後は相手チームと健闘を称え合う?光景も

※七五〇回忌御遠忌(教区おまちうけ大会)の事業として教区スポーツ大会が始まり、仏青では継続して毎年行っています。

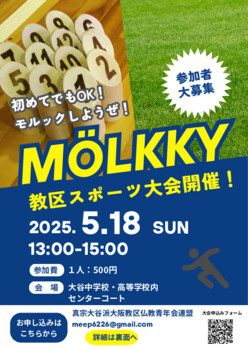

【告知】スポーツ大会開催

- 2025年04月22日(火)23:33

- コメント: 0

仏青-教区スポーツ大会-

- 2024年05月22日(水)1:52

- コメント: 0

去る5月19日(日)天候雨、大阪市阿倍野区大谷学園(大谷中学校・高等学校)体育館をお借りして「教区スポーツ大会」を開催しました。

今年は朝から生憎の大雨でしたが、30名近くの参加者が集まり怪我なく無事に終えることができました。種目は前年度に引き続き「モルック」を行いました。「モルック」とはボウリングのようなゲーム性でルールはいたってシンプル。「スキットル」と言われる12本のピンを「モルック」のピンを投げて倒し得点を競っていくゲームです。個人でも団体でも、場所は公園等の小スペースででき、老若男女問わず初心者でも楽しめます。(近年日本でもブームになりつつある?)

スポーツを通して参加者同士で懇親を深めることができました。また仏青ではどなたでも参加できるような催し物を告知・発信していきます。※七五〇回忌御遠忌(教区おまちうけ大会)の事業として教区スポーツ大会が始まり、仏青で継続して毎年行っています。

モルックに興味がある個人、団体の方がいらっしゃいましたら是非交流試合をしましょう!

(お問い合わせ 大阪教務所(武田) 06-6251-4720

今回お借りした大谷学園

〒545-0041 大阪府大阪市阿倍野区共立通2丁目8−4

南無でんねん~輪読会を経て~

- 2024年04月27日(土)10:08

- コメント: 0

4月22日、難波別院・青少年ルームに於いて仏青連盟主催の勉強会「南無でんねん」が催されました。

前回の「南無でんねん」では、昨年亡くなった澤田秀丸氏について書かれた『澤田秀丸・最後の法話』の輪読を終えたので、今回はその著者であり、ご長男の澤田見先生(12組清澤寺・住職)をお招きして話し合いと質疑応答の場を設けました。

澤田見先生のお話によると、故・澤田秀丸氏の顔が大変広かったため葬儀を終えてからも四十九日までは非常に忙しく、その忙しさから逃れるように『澤田秀丸・最後の法話』を書き記されたそうです。また澤田秀丸氏は20代の頃から法話に生きた人物で、よく若い聞法者が法話に起承転結を求めることが多いですが、それは必要ない、時間が来れば終わるだけで良いと常日頃から言っていたそうです。また、「お参りに来てくれてありがとう」ではなく、「ようこそお参りくださいました」が適切な表現とのこと。

澤田見先生は、法話を上達するためには、聞法(インプット)、学習(エディター)、発表(アウトプット)のサイクルが必要だと仰られます。そういった場を作り上げることの重要性を熱心に説いてくださいました。

今回の南無でんねんでは現代法話の在り方を学ばせていただきながら、一方では法話に対する向き合い方というものを故・澤田秀丸氏、澤田見先生から学ばせていただいたように思いました。(report 長谷正利)

仏青~台湾研修旅行~

- 2024年02月26日(月)23:55

- コメント: 0

2024年2月21日から22日にかけて、一泊二日で台湾への研修旅行を催行しました。

関西国際空港から朝一番の便で台北へ。

九份は閉山後、瞬く間に元の静かな村へと戻りました。しかし、映画「悲恋城市」(主演トニー・レオン)で再び脚光を浴び、1989年に公開された後、台湾で大ヒットし、グランプリを獲得。この映画の勢いをうまく活用し、九份は観光地化に大成功。さらに、2001年にはジブリ映画「千と千尋の神隠し」が日本でも大人気となりました。その世界観が九份に似ていると話題になり、九份の魅力が再認識されました。

明日はいよいよ台湾で最も有名な寺院「龍山寺」と「西本願寺台北別院跡」の参拝♫

疲れの出ないように早めに休みましょうzzz。

二日目。

早朝から市内を散策。人も車両も右側通行ということになかなか慣れません(汗)

朝 食も現地の大衆食堂をチョイス♫

路線バスにて龍仙寺に移動。台湾ではパワースポットとして不動の人気を誇る寺院。

もともと台北が首都として機能し始めたのは龍山寺が創建されてからと言われております。(1740年)

春節は終わっていますが、次から次へと参拝客が絶えません。

次の目的地へも路線バスで移動

もう完全に路線バス・電車を乗りこなす仏青メンバー♫ 支払いはほとんどタッチ決済。

現金よりもずっとお得に利用することが出来ます。

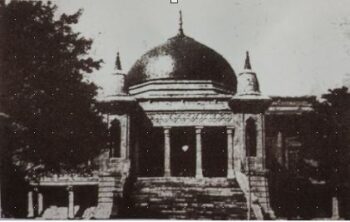

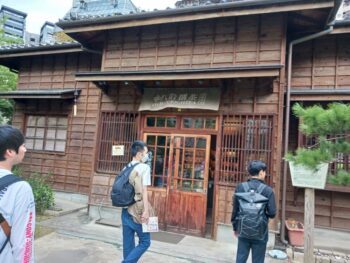

今回もう一つの目的地、西門地区の「西本願寺別院跡地」へ。

日本の統治時代に西・東の両宗派は台北市に台北別院を立てました。東本願寺台北別院は台湾における布教の場所として西本願寺台北別院と同じく西門地区に建立されたましたが、戦後は廃寺となり跡地にはデパートが建っています。

一方の西本願寺台北別院も1975年に火災に見舞われましたが2004年に都市開発に伴い台北政府は「西本願寺広場」として利用することを決定。

2013年に一般公開され、にぎやかな喧騒の中、市民から憩いの場所として親しまれています。

その後は飛行機に間に合う範囲で自由行動。各自お土産を買ったり昼食を取ったり思い思いの時間を過ごしました。

今回の研修では、台湾での道教・仏教寺院で有名な龍山寺、そして浄土真宗の布教の中心地となった西門地区をメインに見学しました。台湾では政教分離が徹底されており、国家が宗教に関与することはありません。カトリック教会もあれば何が祀られているのかよくわからないお堂も街のあちこちにあります。これは「弥陀一仏」である真宗門徒の私たちにとって大きな驚きでした。

ガイドの顔さんからは、葬儀の後のお骨の納め方に世代間で考え方が異なることについてお話しいただきました。年配の方はやはりお墓にこだわりますが、若年層は樹木葬や納骨堂、さらには頂骨だけを納めるお寺に任せることも多いそうです。国は違っても、お骨の納め方において日本と似たような意識の変化が見られることは非常に興味深かったです。

台湾では現在も中国との軋轢が続いています。先の選挙では民進党が勝利しましたが、次の選挙ではどうなるかはわかりません。中国国民党が主張する「台湾は中国の一部」が現実になれば、台湾への訪問も難しくなるでしょう。現地を訪れることで、私たちにとって大きな学びとなりました。(report長谷正利)

注釈「二・二八事件」

1947年2月27日に台北で起こったヤミ煙草没収事件に端を発し、翌日28日から全島的に広まった反政府大衆暴動である。 結果的に、援軍として中国から派遣された国民政府軍が多数の台湾住民を殺害して事態は鎮圧されたが、同事件は台湾現代史上最大の衝突事件となった。

仏青~南無でんねん~

- 2023年10月16日(月)16:17

- コメント: 0

去る2023年10月11日、難波別院に於いて仏青連盟主催の勉強会「南無でんねん」の輪読会が催されました。

今回読まれた本は『澤田秀丸・最後の法話』でした。

この本では、澤田先生が「真宗の信心」と「愚かな信心」の違いをはっきりと説明されています。

私達は、先生のようにキッパリと信心の違いを言い切ることができず、その現実に悩んでいます。

しかし、先生もまた日常生活の中から気付かされる事例をいくつか挙げて分かりやすく解説してくれています。

話は途中であちこちに飛んだり、終着点が見えないことも有りましたがそれも輪読後の座談の魅力と言えるでしょう。みんなが共通の悩みや課題を吐露する場所があることは素晴らしいなと感じました。

この輪読会では私達が抱えている問題や課題について考えるよい機会でした。また、澤田先生の教えを通じて、自分たちの信仰について深く考えることができました。

次回も楽しみにしています。 合掌。(report長谷)

書籍情報

澤田秀丸 最後の法話 法蔵館

https://pub.hozokan.co.jp/book/b616779.html

南御堂盆踊り-2023-

- 2023年09月10日(日)16:41

- コメント: 0

仏青-教区スポーツ大会-

- 2023年05月26日(金)15:38

- コメント: 0

去る5月21日(日)阿倍野区、大谷学園(大谷中学校・高等学校)のグランドをお借りし「教区スポーツ大会」を開催しました。日中28℃と炎天下となりましたが、滞りなく終えることができました。

今年も前回好評だった「モルック」を行いました。モルックは木の棒を投げてピンを倒すゲームで、子供から大人まで楽しめます。皆が一生懸命に競技に取り組んでいました。

参加者は競技の結果や得点に喜んだり、悔しがったりしており、この大会を通じて参加者同士の交流が深まったようです。大人も子供も一緒に楽しむ場を提供することができて、とても良かったと思います。

今後も、老若男女が楽しめる交流の場を作っていきたいと思っています。スポーツを通じて皆が触れ合い、連帯感を深めるイベントを計画していきます。教区のみなさんが楽しんで参加できる機会を提供していきますので、ぜひご期待ください!

※七五〇回忌御遠忌(教区おまちうけ大会)の事業としてスポーツ大会が始まり、仏青で継続して毎年行っています。

仏青~立華講習~安泉寺

- 2023年04月14日(金)16:11

- コメント: 0

去る4月4日(火)生野区の安泉寺様にて立華講習会を行いました。

「ちいちの華の会」から洲崎先生と治田先生が講師として来てくださいました。

実技の前の講義では、洲崎先生から浄土真宗の立華のルーツ、花材の選び方、荘厳としての立華とはどうあるべきか、等の心構えからご教授いただきました。

また、今まさに桜満開の季節ということもあり、桜をはじめとした花々についての話題も出ました。花によっては、「散る」以外にも、「舞う(菊・紅葉)」「こぼれる(梅)」「落ちる(椿)」「沈む(蓮)」と表現することもあることを知り、花の表現方法にも多様性があることに驚きました。

先生方には生徒の個人的な質問にも懇切丁寧に答えていただき、大変貴重な体験をすることができました。

一例として、花材の選び方についての質問があった際には、花材によっては旬の時期があることや、季節によって色合いや表情が変化することなどについて教えていただきました。

また、荘厳としての立華に必要な要素についても、具体的な例を挙げながら詳しく解説していただきました。今回の立華講習会を通じて、荘厳の意味を理解するとともに、花を通じた表現方法や、花の魅力について改めて学ぶことができました。また、生徒たちが積極的に質問をすることで、より深い理解を得ることができたことも大きな収穫でした。

追記

今回、平日ながら11人の参加者が集まり、参加者には今回初めて花を立てる方や、寺族以外の方、女性の方もいらっしゃいました。

会員のお寺を借り花祭りの立華を学ばせていただき、貴重な体験をさせていただきました。

0から一人で立華を始めるのは中々腰が上がらなかったことを思い出します。また大勢で参加できるような活動を開催していきたいと思います。

仏青研修旅行-2022-

- 2023年02月13日(月)22:08

- コメント: 0

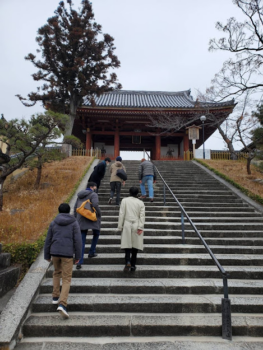

2月7日 仏教青年会連盟・日帰り研修旅行(於 磯長廟「叡福寺」)

仏教青年会連盟(以後「仏青」)の活動で大阪河内郡太子町にある磯長山叡福寺参詣。

御存知の方も多いと思われますが、一昨年前4月10日開白致しました聖徳太子1400年御遠忌大法会は、5月11日に結願となりました。東本願寺からご門首も4月17日に奉修されてます。

期間中、大阪府にまん延防止重点措置、緊急事態宣言が出される事態となり大変なご苦労があったことが予想されましたが、無事に勤修できて本当に良かったと住職様からのお話をいただきました。

まずはこの石段を登るところからスタート。山門からはうっすらと太子の御廟が見える。

高齢者・身障者向けの階段を登らないルートも有り。

御廟は宮内庁の管轄。廟前の柵には菊の紋が並ぶ。

御廟前にて。三骨一廟と呼ばれる墓所。太子四十九歳で逝去された後にお妃様・お母様も埋葬される。阿弥陀三尊が人間の姿となりこの世に現れ人々を救済する、聖徳太子の生まれ変わりとする太子信仰の象徴と住職からお話しいただきました。

※写真右側に三骨一廟。宮内庁管轄のため撮影禁止。一つのお堂に屋根が三つあり、三人分の納骨がなされているのがわかる。

住職(右奥)による宝蔵館のご案内。ご多忙の折、お寺のご縁記や聖徳太子にまつわるお話を頂戴しました。

※住職の許可を得て撮影させていただいております。

聖人が四度ご参籠されたと言われている「見真堂」。

聖徳太子の御廟だけあって、主だった他宗派のお堂が境内に並ぶ。

山門前でパシャリ。山門奥に見えるのが御廟。

お寺のすぐ横の広場にて。太子町マスコットキャラクターの「たいしくん」

背景には太子町名物の「みかん」「ぶどう」と日本最古の官道「竹内街道」

自販機には太子町でしか手に入らない「みかん水」が並ぶ。

道中で見かけたマンホールには十七条憲法が記されていた。太子が町に親しんでいる様子がうかがえる。

帰路「道の駅しらとり(羽曳野市)」で寄り道&買い物。週末の朝は大混雑だが、夕方になると比較的空いていた。残念ながら今が旬のイチゴは品薄状態。

バレンタインが近いこともあり(?)奥様・お子様にご当地スイーツを買って帰る会員もちらほら。

コロナ自粛以降初めての日帰り研修。帰路の車内では次回はどこにしようか相談する声も聞こえてきた。

まだ芳しくない状況が続くがやはり現地に赴いてお話を聴聞することは学びが多いと実感できた一日だった。(report 長谷正利)

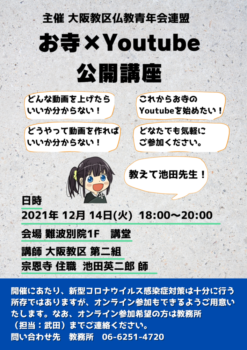

仏青公開講座「お寺×Youtube」

- 2021年12月27日(月)20:27

- コメント: 0

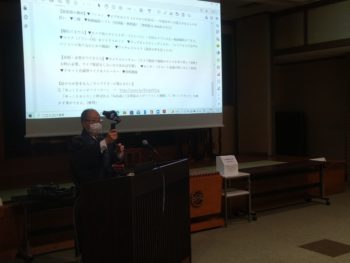

去る12月14日(火)難波別院、講堂にて大阪教区第二組、宗恩寺住職 池田英二郎師を講師にお招きし、

「お寺×Youtube」という講題で公開講座を開催しました。10名程の方が参加されました。

先生が自坊の「宗恩寺ちゃんねる」を立ち上げられたキッカケや、その願い、そして実際の動画の作り方から公開まで、

必要な最低限の機材等、実物の機材の使い方を順を追って、分かりやすく説明していただきました。

後半の質疑応答では動画制作に関する質問や、LINEやzoomを法務に生かしていく方法等の質問が交わされました。

・先生は緊急事態宣言に伴いステイホームの中で「他宗や本願寺派と比べて大谷派の動画が少ない」という事と、「大谷派独自の儀式や教学を伝えたい」。

また「20代~40代の方に身近に仏教を感じてほしい」といった願いから2020年10月からchを立ち上げられたそうです。

動画制作に必要なものとして、最低限必要な機器としては

・外部出力のできるビデオカメラ(スマホ可)・三脚・動画編集用PC(編集ソフト)

慣れてきたら機材を追加していく。

・動画を作り多くの人に伝えたいというfeeling

注意点に関して

・作るのを義務感でやっていけない。自分が好きな事、得意な事を、自分なりのやり方でお寺から発信していけばいい。

・動画の再生回数や高評価の数を目的化してはいけない。

自分が見て欲しいと思った動画であっても、視聴数とのギャップがある。伝えたい届けたいものがあるから動画を発信するのであり、視聴者数の多い少ないに一喜一憂する自分自身に縛られてはいけない、と言った心構えも話していただきました。

所感

Youtubeの世間的な需要はあるが、お寺からどうやって発信していくか、講座やマニュアルがこれまで無かったと思い、今回開催に至りました。

SNSを使っている上で他人の評価(いいねや高評価ボタン、Google mapの星等)が常につきまとっていますが、そんな事ばっかり気にしてしまって、

本当に大事な事や、やりたい事が何だったのかよく見失ったりしていたと思います。

chを運営していく上では、まず自分が動画制作を「楽しむ」、そしてあまり制作時間をかけすぎず余力の中でやっていくということが大事だと思いました。

仏青では活動を銀杏通信内や全寺院発送で告知していますので、是非興味がある方はご参加お待ちしております。

お問い合わせ 大阪教務所(武田) 06-6251-4720

お寺×Youtube 公開講座~告知~

- 2021年11月28日(日)10:13

- コメント: 0

近年コロナ感染に伴い、緊急事態宣言が発令され、在宅の機会が増えYoutube上でもお寺のch(チャンネル)が増加している傾向である。

しかし、いざ自坊でもchを立ち上げてみるも何をコンテンツとして発信していけばいいか分からなかったり、何から初めていいか分からなかったりします。

そこで今回は自坊のchで動画を発信されている、大阪教区第二組、宗恩寺住職、池田英二郎師を講師に招き公開形式の講座を開催します。

これからお寺のYoutube chを立ち上げてみたい方や、実践的なテクニック等を知りたい等、興味がある方は是非ご参加ください。

なお開催にあたり、新型コロナウイルス感染症対策は十分に行う所存ではありますが、オンライン参加もできるようご用意いたします。

オンライン参加希望の方は教務所(担当:武田)までご連絡ください。

問い合わせ先 教務所 06-6251-4720

主催 大阪教区仏教青年会連盟

日時 2021年 12月 14日(火) 18:00~20:00

会場 難波別院1F講堂

講師 大阪教区第二組 宗恩寺住職 池田英二郎師

関連記事

大阪お寺のYouTubeチャンネル紹介

仏青映画鑑賞会~告知~

- 2021年11月10日(水)12:46

- コメント: 0

今年度も映画鑑賞の時期がやってまいりました。

近年ではAmazonプライムやNetflixも活用して鑑賞会を行っております。

仏青の活動に興味がある方は、ぜひご参加お待ちしております。

日時 11月15日(月)18:30〜

場所 青少年ルーム

内容 映画鑑賞会(岩本発表)

仏青キャンドルナイトin 2021

- 2021年04月13日(火)10:28

- コメント: 0

4月6日(火)天候雨 難波別院屋外にて各自、残ロウソクを持ち寄り、新たにキャンドルを試作しました。

以前から法要などで大量に余る残ロウを再利用できればと話題に挙がっていました。今回は自坊で残ロウ再利用に取り組んでいる会長の指示の下、6人の会員が集まってくれました。

会長によると和ロウソクの融点は60度程度で存外低いとの事。家庭用のホットプレートで簡単に溶かすことが出来ました。(湯煎可)

コロナの影響で限られた時間ではありましたが、和ロウソクからアロマキャンドルを作ることに成功しました。

材料費も安く抑えることができ、ホットプレートでも気をつければロウで汚すことも無く利用出来そうです。

今後は和ロウソクからもう一度和ロウソクを作るなど、試行錯誤していければと思います。

今月の一言

以前残ロウの再利用の記事を見て、これならやり方を学べば

各お寺でもできるんじゃないかな?と思って初めてみました。

資源の再利用、お寺ならではの活動、末寺でも再現できる、

上手くこの3つが結びつくじゃないかなと思います。

また余裕があれば会員が作った作品を随時アップしていきたいです。

集まって活動するのが難しい世の中になりましたが、現状でできる事をやっていきたいです。

お問い合わせ 大阪教務所(武田) 06-6251-4720

仏青輪読会 in オンライン

- 2020年12月18日(金)20:06

- コメント: 0

12月17日(木)仏青では南無でんねんの勉強会を前回に引き続き

「discord」というVCアプリを使い、オンラインで輪読会を開催しました。

テキスト 佐野明弘講述 『「真宗門徒」ということは』

※今回はカメラをつけず音声のみで輪読しました。

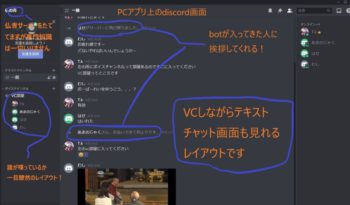

ここからはdiscordの説明になります。

discordを使おうと思った経緯。

・近年のコロナ禍中大阪教区の活動でもオンライン会議が増えてきたが、

LINEやzoomはたしかに普及率が高いが音声通話に特化したアプリとは言い難いと思う。

それならば音声通話、テキストチャットに特化したツールを一度仏青で導入して使ってみよう

と思ったのが経緯である。

・disrcord(ディスコード)とは数年前からPCゲームコミュニティにて使われている音声通話アプリであり、

現在世界で爆発的に使用人口は増えている。その理由は圧倒的な使いやすさと導入の手軽さだと思われる。

ここが便利 discord

①設定が簡単ですぐに使える

・ios.android PCに対応しており

(PCブラウザ版のみアカウント登録なしですぐ使えます。)

毎回会議部屋を作ったり、通話の呼び出しは必要はありません

筆者は4年前からサーバー2つ管理しており、

もちろん無課金で十分使えます。

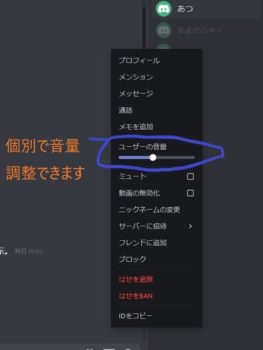

②通話機能の品質が高い

・個別の音量設定ができる。

以外にこの機能は重要で例えば会議通話の全体音量は調整できても

Aさんは小さい、Bさんは大きすぎる、Cさんは普通、個別に調整したい。

こういうニーズに対応してます)

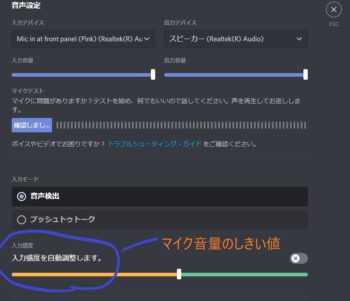

・環境音、ノイズをカット

会議の時間は約2時間程ですが以外に他人のキーボード音、環境音やハウリング・エコーは気になるものです。

長時間それが続くとフラストレーションは溜まります(筆者の場合)

discordではマイクのしきい値を設定することで解決します。

例えば70dB以下の音量はマイクで拾わないように設定すると

自分の声以外はマイクにのらないようにできます。(ついでにノイズカット機能もついてます)

③動作が軽い

・PCのスペックがいらないのは親切設計である。

④会議機能が充実している

・サーバーを立てて複数の音声通話の会議部屋を作れる。

・画面共有を参加者全員で複数共有ができる。

(多機能すぎてこんな機能使うのか?という疑問もありますが

できないよりできる事が多い方が多様なニーズに応えれて、良いと筆者は考えます。)

デメリット

・ファイル送信が8Mまでしか対応していないので別の手段を用いる。

快適なオンラインライフを!

今月の一言

輪読会の後にはこのコロナ禍の中でどういった活動ができるのか、

色々と会員同士で案を出し会いました。

最近では「コロナだから活動をやめておこう」との声をよく聞きますが、

現状で出来る事を模索していかなければ何事も衰退していくのではないかと思います。

仏青では単位仏青(教区内各寺院の仏教青年会)で再現性がある活動、

なおかつ青年層も気軽に参加できる内容の活動を目指しています。

是非ご参加お待ちしております。

お問い合わせ 大阪教務所(武田) 06-6251-4720