教区内各組を訪問し意見交換

- 2015年02月13日(金)9:00

- コメント: 0

教区教化体制策定委員会(山口知丈委員長)では、新たな教区教化体制の策定に向けて、昨年12月から教区内各組を訪問し、意見交換を行っている。

教区内各組を訪問し意見交換

教区教化体制策定委員会の取り組みは、昨年3月に「教区教化体制の見直しのための審議会」から教区教化委員長宛に提出された答申の内容を受け、 「現場が主役」という方針のもと、各組・寺院から直接現場の声を聞くために行っているもの。

教区教化体制策定委員会の取り組みは、昨年3月に「教区教化体制の見直しのための審議会」から教区教化委員長宛に提出された答申の内容を受け、 「現場が主役」という方針のもと、各組・寺院から直接現場の声を聞くために行っているもの。

意見交換会では、現在同委員会が構想を練っている新教化体制の試案の説明の後に意見交換を行っており、「今、それぞれの寺院が門徒離れで、苦しんでいる状況の中、新しい体制で具体的に何が変わるのか」、「教区の教化委員会が門徒の思いと乖離しているのではないか」、「これまでこういう現場の悩みを聞く場が教区には無かった。これからも継続的に場をもってほしい」など、現場からの率直な声が聞かれている。

今後、同委員会では、聞き取った意見を踏まえて、新教化体制の具体的な策定作業を進め、今年3月を目処として新教化体制案の構築を目指している。

『南御堂』1月号「大阪教区通信」より

お寺だってIT/Wi-Fiって何?

- 2015年02月10日(火)1:32

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

Wi-Fiって何?

最近、スマートフォンが爆発的?に流行していますね。電車の中でもスマートフォンがあふれている感があります。

さて、このスマートフォンで俄然注目されている用語があります。「Wi-Fi(ワイファイ)」です。聞いたことありますよね。「これって何?無線LANと何が違うの?」という質問をよく受けます。答えは「ほぼおなじ」です。ほぼって何?…ちょっと説明しますね。おつきあい下さい。

まずWi-Fiってのは無線接続のブランド名なんです。

で、次にLANってのはそもそもローカルエリアネットワークという言葉の略でして、ローカルすなわち自宅とか、会社とか、そういう狭いエリアをつなぐための規格でした。そんな狭い範囲だけど、ケーブルつなぐのめんどくさいから無線化しちゃおうってのが無線LANでした。

そのうち無線LANを利用する機械がふえます。ニンテンドーDSやPSPといった携帯ゲーム機です。さらにそれらを含めてスマートフォンなどは、とうとうローカルエリアを越えて(つまり家の外に出て)使う事が多くなりました。そうなるともはやLANじゃなくてWAN(ワイドエリアネットワーク)ですね。そこでそういう狭い範囲だけじゃなくて、広域に利用されるときの無線接続をちゃんと規格化しようってんでまとめられたのがWi-Fiというブランドなのでした。

むー、わかったようなわからないようなお話でしたね。こういうことに丁寧に答えてくれるのが「パソコン相談室」です。皆さんどうぞおこしください。【委員JT】2012/4発行

青少年活動に学ぶ実行委員会との座談会

- 2015年02月05日(木)18:27

- コメント: 0

12組青年会では、先日2月3日(火)、教区教化委員会・研修講座部の「青少年に学ぶ実行委員会」から5名の委員さんがお越しになって、会合を開きました。実行委員会さんでは、青年会を順番に回り、話し合いと「パネルシアタ-」のお披露目をなさっておられます。

はじめにそれぞれの自己紹介のあと、我々12組青年会の普段の活動内容を説明しました。

その後、実行委員会で制作されたパネルシアターを拝見しました。パネルシアターは宗祖と弁円のあの有名な出会いのエピソードを題材にしたもので、とてもわかりやすくできていると思いました。このようなアイデアを示して、お寺のこども会などで活用できるように、プレゼンしてくださることは、われわれ青年会のメンバーにも刺激になったことと思います。

続けてこのパネルシアターを受けて座談を行いました。また委員の皆さんからは、他の組の青年会がどんな活動をしているか、どんな悩みをかかえているか、などのお話をうかがうこともでき、貴重な情報交換の場となったことです。もっともっと同じような活動を続けていただき、それをフィードバックして全青年会で問題意識や活動内容などを共有できるような仕組みを作ってくださったら、活性化につながっていくことと思います。

委員の皆さま、遠いところをありがとうございました。

仏華研究会「ちいちの華」のご紹介

- 2015年01月24日(土)15:23

- コメント: 0

ちいちの華フェイスブックページ https://www.facebook.com/Chiichinohana

会の趣旨説明

むかしからの言い習わしに「禅の掃除、浄土の盛物、真宗はお花」とあるように、私たち真宗の仏華は、お荘厳のなかでもひときわ大きな位置をしめています。

むかしからの言い習わしに「禅の掃除、浄土の盛物、真宗はお花」とあるように、私たち真宗の仏華は、お荘厳のなかでもひときわ大きな位置をしめています。

仏華は、「その華、光明、無量種の色なり、青き色には青き光、白き色には白き光あり。」『仏説無量寿経』と説かれるごとく、浄土の荘厳を顕わし、かつ仏心の「清浄」を具現しているといえます。

私たちの仏華研究会「ちいちの華」では、立花の基本である池坊流の華法をふまえつつ、微妙の法を説きたもう如来の”はたらき”として「深山流渓」の立て方を旨として研究を重ねております。

「深山流渓」とは、如来の深い心が渓流から大河となって、私たちの上に流れ届くという意味で、いわゆる盛り花、投げ挿しといった普通の生花とは異なり、真に松・桧・竹・桜等を用い、役枝には四季折々の木花をもって、直立型を避け”深さと流れ”のある立調に心掛けております。 また、古来の示教に則り、トゲのあるもの、つるのあるもの、異臭の漂う花材はご遠慮をして「仏華にふさわしい仏華」の研究をいたしております。

ご依頼等のご相談

- まずはメールにてお問い合わせください

- 御遠忌法要、落慶法要等の出張立華(報恩講は基本的にお受け致しておりません)

- 仏花講習会(組内坊守会、寺族研修会、青年会、門徒会、お内仏講習会等)

- 出張立華の対象 真宗大谷派の寺院(仏花講習会等はこの限りにあらず)

- 出張の範囲 基本として大阪府内(事務局に相談の事)

- 御礼・花材代金・材料費は事務局に相談の事

- 花材はその季節により指定できません、様式(軒真・直真)はご相談ください

お問い合わせ

事務局

真宗大谷派大阪教区第13組即念寺・洲崎 善範(sokunenger@mkc.zaq.ne.jp)

今月のことば/千賀雅夫

- 2015年01月20日(火)1:58

- コメント: 0

みなもって そらごとたわごと まことあることなきに

ただ念仏のみぞ まことにておわします

『歎異抄』(聖典640頁)

「煩悩具足の凡夫」とは限りなき欲望をそなえた平凡人という意味です。

「煩悩具足の凡夫」とは限りなき欲望をそなえた平凡人という意味です。

その意味は、煩悩をもつわたしたちは、ものごとを正しく見抜く眼をもたず、自己愛がはげしく、つねに自己中心にものを見、他に対して慢心をいだくという自己関心につらぬかれ、加えて欲望と怒りの心が身に満ちている存在だ、ということです。

こんな自分を単純に肯定していては、この世は燃えさかる煩悩の火に身をこがす「火宅無常の世界」のほかありません。

日常わたしたちは、善悪のしがらみの中に生きています。この人は良い、あの人は悪い、これは正しい、あれは間違っている、といつも判定をし選びをしています。この善悪の判断は必要なようでもありますが、所詮は煩悩にもとづく判定で、まことに主観的で皮相なものなのです。

親鸞聖人の言葉に「善悪のふたつ総じてもって存知せざるなり」という言葉があります。善悪は自

分にはわからない、といわれるのです。これは、この世に善悪正邪はないといわれているのでありません。

仏のような智慧の眼をもたない自分には、何が善であり何が悪であるか、知り通すことができない、わからない、という懺悔の告白なのです。

聖人のこの懺悔の心からみれば、わたしたちは浅薄な知恵で善悪をあげつらい、それに固執していることが知らされます。「みなもって、そらごとたわごと、まことあることなき」と、愚かな生き方に頭が下がらないといけないのです。

お念仏は如来の慈悲と智慧を体現したものです。

お念仏の智慧の光によって、自分中心の善悪観の中途半端が照らされると、わたしたちの人生の事実は、善悪を超えていかされていることが知らされます。これを業縁存在といいます。

お念仏は善悪観の皮相を照らし、業縁存在に気づかせる「まこと」なのです。

(千賀雅夫/所出・教化センターリーフレットNo289 2011/6発行)

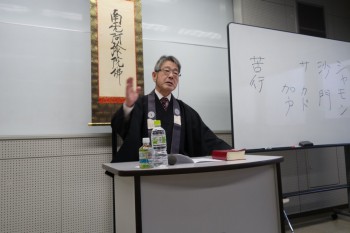

十二組門徒会研修講座

- 2015年01月16日(金)18:20

- コメント: 0

本日13時30分より、守口文化センター3F研修室にて、第十二組門徒会研修講座が開かれました。今年度3回の講座のうちの初回です。約50名の参加がありました。

ご講師は大谷大学名誉教授・沙加戸弘先生です。「宗祖親鸞聖人の御生涯」とのテーマでお話をいただきました。今回は、お釈迦さまが仏法を、わたしたち人の言葉ではじめて伝えてくださり、その仏法が言葉も風土もまったく違う中国そして日本へと伝わったということを、宗祖の生涯を語る前段階としてお話くださいました。「仏法をいただく」ということは「生き方が定まる」ということであるとのお言葉が印象に残っています。熱の入った、そして楽しいお話でございました。あと2回が楽しみです。

次回は2月に行われる予定です。

策定委員会による意見聴取

- 2014年12月06日(土)19:20

- コメント: 0