お寺だってIT/パソコンを使えるようになるには?(1)

- 2015年10月10日(土)1:36

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

パソコンを使えるようになるには?(1)

パソコンは難しいという声をよく聞きます。なにか近頃の「パソコンくらい使いこなさないと世の中に遅れてしまう」的な風潮の中、ともかくできるようにならないと……と思われている人が多いように感じます。そしてパソコンを購入し、入門書などでがんばって「使い方」を勉強するのだけれど、結局投げ出してしまう。そんな方がたくさんいらっしゃいます。はっきり言いましょう。そういうやり方をしてもパソコンが使えるようにはなりません。残念ながら。

なぜ使えるようにならないのか。これは世間も悪いのですが、ともかくパソコンをなにか万能の文明の利器のように思っているからだとぼくは思います。パソコンはそんななんでもできる魔法の箱ではないのです。紙を切るときはハサミを使います。紙を束ねるときは今ならホッチキスを使うでしょう。文章を書くときは万年筆を使う人、鉛筆でないとダメな人、ぼくのようにキーボードで直接文章を打っている人、さまざまです。パソコンもこれらと同じ、「なにかをするための道具」なのです。ただし、パソコンのいい(そしてやっかいな)ところは、このひとつの機械で、さまざまなことができてしまうというところなのです。しかし道具であることに変わりはありません。

ここが肝要です。「やりたいこと」がまず先にあって、それを効率よく、楽ちんにするためにパソコンが適していれば、使えばいいのです(もちろん他にいい道具があればそれを使えばいいのです)。そこが入口なのです。それがないのに、パソコンを使えるようになりたいと言っても、それは無理な相談なのです。

紙面が尽きました。続きは次号にて。

【委員KS】2013/7発行

天満別院御遠忌法要の仏華

- 2015年10月01日(木)9:37

- コメント: 0

天満別院御遠忌のお華を立てています

- 2015年09月29日(火)21:36

- コメント: 0

今月のことば/安城正人

- 2015年09月20日(日)1:26

- コメント: 0

『唯信鈔文意』(聖典549頁)

『仏説無量壽経』に「本願成就の文」という大切な経文があります。その中に「願生彼国、即得往生、住不退転」(彼の国に生れんと願ずれば、すなわち往生を得て不退転に住す。)という仏説があります。

『仏説無量壽経』に「本願成就の文」という大切な経文があります。その中に「願生彼国、即得往生、住不退転」(彼の国に生れんと願ずれば、すなわち往生を得て不退転に住す。)という仏説があります。

親鸞聖人は、「願生彼国はかのくににうまれんとねがえとなり。」と受け止められました。「願ずれば」の経文を「願えとなり」という「如来の勅命」と了解されたのです。何故そのように受け取られたかを尋ねてみたいと思います。

衆生の生きている国は、穢土、娑婆、であります。そこは地震や台風による災害があると多大の被害を受け、生活が破壊さてしまう不安定な境遇なのです。また人間は欲望によって戦争、事件を起こし、思わぬ事故が起こります。何が起こるか判らず安心ができません。この国も生物も何時かは滅んでいく有限な存在だといえるのです。如来は国(衆生の国土)と衆生が有限であることを教え、絶対無限なる世界を知らせて下さいました。衆生が彼国に生れることが往生であると教えられました。それ故「願生彼国」は次の「即得往生、住不退転」とともに了解されています。

宗祖は「即得往生は信心をうれば、すなわち往生す。すなわち往生すというは不退転に住するという。」と述べられています。「信心を得る」ことが、「往生する」ことであり、「不退転に住する」ことであると教えてくださるのです。

更に「信心を得る」とき「正定聚の位に定まると如来がのたまう(おっしゃる)御のり(法)」であるとの「おおせ」と聴かれたのです。経文を「おおせ」と拝読していくことが大切であるのだと気付かされました。

(安城正人/所出・教化センターリーフレットNo297 2012/2発行)

お寺だってIT/キーボードって難しい?

- 2015年09月10日(木)1:32

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

キーボードって難しい?

いざパソコンを始めようとした時、ちょっと難しそうに思えるのがキーボード。

ボタンがたくさんついていて、いろんな記号が書いてあって、いかにも難しそうな感じがしますよね。私がパソコンを始めた頃(20数年前です(-_-;))はパソコンにはキーボードしかついていませんでした。マウスもなかったんですよ。何をするにもキーボードでいちいち命令を打ち込まなくてはなりません。おまけに、一文字でも間違うと全く何もしてくれませんでした。

それから、テレビや映画では、画面から目を離さないですごい速さでキーボードをたたくシーンが出てきて「あんなの私には絶対無理」って思っちゃいますよね。でも心配ご無用、私も未だにキーボードを打つ時は指先を見ています。

それに今はキーボードに頼らなくてもパソコンは操作できます。特に今、注目されているスマートフォンはもちろん、タッチパネルを搭載した最新のパソコンは画面に触れて指で操作できるんです。画面の上で指を滑らしたり2本の指でつまむようにすると画面が変わったり写真が大きくなったりします。もちろん文字の入力も画面に指で直接字を書いちゃえばちゃんときれいな字にしてくれます。キーボードが使えなくても、文章を書いたりメールを打ったりできますよ。

とは言いつつも、慣れてくればキーボードを使ったほうが早く入力できるようになりますから、キーボードの使い方も覚えるに越したことはありませんけどね。ともかくキーボードが難しそうだからとパソコンを始めるのを躊躇っているみなさん、きっと今ならパソコンを使えるようになりますよ。

【委員KK】2013/5発行

今月のことば/松山正澄

- 2015年08月20日(木)1:20

- コメント: 0

実報土にはうまれずとなり

『唯信鈔文意』(聖典552頁)

お釈迦様は、すべての人が悟りを開けるようにたくさんの入口を説かれています。八万四千の法門です。しかも、誰もが意欲をもって修行できるように私たちの性質にあわせて善行・聞法を勧められています。

お釈迦様は、すべての人が悟りを開けるようにたくさんの入口を説かれています。八万四千の法門です。しかも、誰もが意欲をもって修行できるように私たちの性質にあわせて善行・聞法を勧められています。

私たちの本質とは、強いものが勝つという一面をもつ娑婆(この世)世界で養われたものです。娑婆では、質的にも量的にもより高度なものをたくさん持つことが求められます。必然的に、自分を強くし高めるために知識や技術など善いものを手に入れようという習性が身につきます。

そんな私たちが、善行・聞法を積むなかで、やがて仏法が明らかになり、人と生まれたことや仏法を聞くことを喜ぶ者になるわけです。結果、案の定自分を高めようという私たちの本質から、それが自慢の種になったり、自分ひとりだけの喜びになったりするのです。その世界は懈慢界(けまんかい)とか七宝の獄といわれ、仏さまの世界ですが仏法に出会えず、本当に喜べることのない、仮の仏さまの世界です。

宗祖は、阿弥陀仏の光によって、仏道を行じ歩んでいる自分自身が、いかに傲慢で自己中心的であるかを気づかされるところにお釈迦様の深い心があるといわれます。

「ほんの少し世に知られると私の心波立つあぶないことです」、仏法を喜ぶようになったにもかかわらず、たたえられると自惚れる自分がいたことに気づかされる。また仏法を喜んでいるにもかかわらず周りの人との深い関わりを失ったあり様だったのでしょう。「悲しみと迷いを失ったすがたを善人という」と、気づかされた方もおられます。

お念仏は、方便の行をとおして、実は誰もが自分そのものに目覚め、同時に本当の仏さまの世界〈実報土〉に生まれるはたらきなのです。

(松山正澄/所出・教化センターリーフレットNo296 2012/1発行)

12組組会&所長巡回

- 2015年08月11日(火)21:37

- コメント: 0

お寺だってIT/バックアップしていますか?

- 2015年08月10日(月)1:29

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

バックアップしていますか?

高価なパソコンも何時かは壊れる時がきます。それは突然やってくるのです。修理が出来る程度なら助かるのですが、万事休すとなると、せっかくの情報・資料なども帰ってきません。

私もパソコンが壊れることを想定してなくて、大慌てしたことがあります。大切なデーターは手持ちのパソコン一箇所だけでなく、コピーして外付けのハードディスクなどに定期的に保存するように心がけたいものです。バックアップ用のハードディスクを用意すれば、OSの機能や専用ソフトを使っていちいち自分でコピーせずとも勝手にやってくれるようにできますから、煩わしいこともありませんよ。

また、携帯電話やスマートホンといったモバイルは紛失してしまうことがありえます。同時に電話番号やメールアドレスも手元から無くなってしまいます。そんな時の為に電話会社でデーターを保存してくれるサービスがありますから、利用されてはいかがでしょう。(注:会社や機種によってサービスは異なります)

モバイルで日程の管理をしている人は、手帳と併用したり、Googleカレンダーなどのネット上のサービスも利用したりした方が安全かと思います。

それにバックアップをしていれば、パソコンやモバイルを買い換えた時はもちろん、他のパソコンにつないでそのデーターを利用することが出来るようになりますから便利ですよ。

【委員AN】2013/2発行

今月のことば/當麻円純

- 2015年07月20日(月)1:13

- コメント: 0

『唯信鈔文意』(聖典547頁)

如来とは、真如(絶対究極の真理)に随って来たり現れた者のことで、仏のことです。『浄土論註』には

如来とは、真如(絶対究極の真理)に随って来たり現れた者のことで、仏のことです。『浄土論註』には

如来は法相の如く解り、法相の如く説き、諸仏安穏道より来るが如く、此の仏も亦是の如く来てまた後有の中に去らず、故に如来と名く

とあります。また「無碍(むげ)」とは、妨げのないこと、何ものにもとらわれない、そのままという意味があります。

近年はこれから就職しようと考える若い人たちにとって、たいへん厳しい時代です。少しでも就職先を確保できるようにと、いろいろ資格を取ろうと必死になって頑張っています。まさに資格によって選考から生き残り、そこから自分の人生が始まるとの思いです。

そのような風潮は選考する者もされる者も、人間のあらゆる価値を資格で計るという孤独な人間を作っていきます。「目の前にいる人間が人間として見えなくなる」ことに慣れっこになります。

鎌倉時代に生きた「うみかわに、あみをひき、つりをして、世をわたるものも、野やまに、ししをかり、とりをとりて、いのちをつぐともがらも、あきないをもし、田畠をつくりてすぐるひと」(歎異抄)もまさに救われる資格がないと考えて苦しんでいたのです。

一切の人々を救うという誓いを立てている仏は資格や枠というもので人間を選択しません。本来、深い自己愛を持たざるを得ない人間に「碍(さわ)りは在るけれど、何もさわりがありませんよ、さわりとしませんよ」と働きかけてくださる仏が無碍光如来です。

「今月のことば」が出てくる『唯信鈔文意』は親鸞聖人の著作で、同じ法然門下の兄弟子である聖覚法印が「念仏の要義」を簡潔に述べた『唯信鈔』に引用されている経文などについて、その意味を聖人が解説されています。

(當麻円純/所出・教化センターリーフレットNo295 2011/12発行)

お寺だってIT/Twitterって何?

- 2015年07月10日(金)1:23

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

Twitterって何?

最近はメールや携帯電話、パソコン等でコミュニケーションをする機会が増えてきました。知り合いの子どもさんはボーイフレンドからの告白もメールでされたそうで、すっかり時代が変わった印象があります。そんな現在のコミュニケーションツールとしてTwitter(ツイッター)が流行っています。

Twitterとは「さえずり・興奮」「無駄話」の意味で、Tweetする事を日本では「つぶやき」と意訳され定着しています。つまり、携帯電話やパソコンを通じて”つぶやく”ためのツールです。Twitterでは140文字以内で”つぶやく”という規定があり、その限られた文字数の中でつぶやくと世界中の誰でもインターネットに接続できる環境があれば見ることが出来ます。

日本の政治家や芸能人、アーティストの方も使用している事、また無料で使用出来ることもあり、日本では月間利用者が2400万人もいるそうです。某携帯会社の社長さんの投稿を読んでいる方も100万人を超えているそうで、メールでもなく、ファックスでもなく、”今の言葉”を見ることができるのも人気の要因となっているようです。

お寺での使い方として「自坊の報恩講なう。門徒の皆様、宜しくお願いします」というつぶやきをしたとします。「なう」とはNOWに変わる言葉で今現在おこなっているという意味になります。つまり「今日はお寺の報恩講があります。門徒の皆様におかれましてはどうぞ宜しくお願いします」と言ったような”つぶやき”です。写真データー等もつぶやきと同様に見ることが出来るために非常に人気が高く、外向き発信に利用するなど140文字という制限がありますが寺院からのつぶやきも今後定着するかもしれません。

【委員MK】2012/11発行

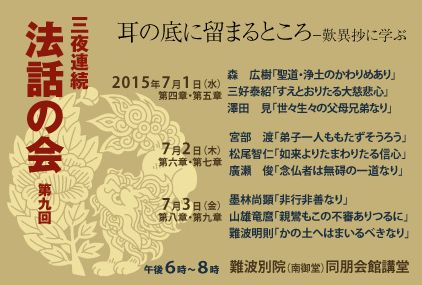

7/1より三夜連続法話の会を開催します

- 2015年06月28日(日)16:53

- コメント: 0

7/1より三日間、「三夜連続法話の会」を開催いたします。時間は午後6時より8時まで、場所は南御堂です。みなさまお誘い合わせの上、お越しくださいますようお願いいたします。

詳しくは、

https://www.icho.gr.jp/events/6831

をご覧ください。

12組寺族勉強会

- 2015年06月28日(日)16:42

- コメント: 0

ご門徒さんの減少や核家族化など、寺院を取り巻く現状はますます厳しくなっているように思われます。そのような中、12組では、寺院のかかえる問題を再認識し、共通の課題とするため、寺族勉強会をさる23日、勧正寺にて開催いたしました。参加者は住職、坊守、寺族あわせて16名でした。

ご講師には、大阪教区駐在教導の竹中慈祥氏をお迎えし、お話をいただきました。前年度、大阪教区教化委員会「同朋の会実行委員会」にてお話しいただいた、小谷みどり氏の講義内容のご紹介とともに、現在「同朋の会実行委員会」がすすめている「ご講師なしで、ひとりからはじめられる」同朋会の具体的な内容を教えていただきました。

その後、参加者でフリートークを行ない、問題の共有を深めたことです。

なかなか、これ!というような解決策が出てくるわけはありませんが、こうやって互いにお話しをすることによって、また何か見えてくるものがあるのではないかと思っています。

12組では、このことを共通の課題として、引き続き話し合っていく予定です。

女性のための真宗講座③

- 2015年06月24日(水)0:06

- コメント: 0

今月のことば/寺林惇

- 2015年06月20日(土)1:35

- コメント: 0

娑婆の縁つきて

ちからなくしておわるときに

かの土へはまいるべきなり

『歎異抄』(聖典630頁)

自分が、生業やいろいろな役目を与えられた境遇で、どのように生きて、いかに死んでいくかは、一人の人間にとって最重要問題です。これをどう解釈するかということで、お釈迦さまは、王位や家族などの世俗的幸せを捨てて出家修行の道を選ばれました。六年間の修行の結果、縁起の道理(因縁果の道理)に目覚めて、正しい智慧を得て仏陀となられました。

自分が、生業やいろいろな役目を与えられた境遇で、どのように生きて、いかに死んでいくかは、一人の人間にとって最重要問題です。これをどう解釈するかということで、お釈迦さまは、王位や家族などの世俗的幸せを捨てて出家修行の道を選ばれました。六年間の修行の結果、縁起の道理(因縁果の道理)に目覚めて、正しい智慧を得て仏陀となられました。

それは、自分はいろいろな境遇に出逢うが、法(まこと)に従って、毎日を思い残すことなく生きて、静かな穏やかな涅槃(仏さまの世界)に生まれるように生きるのだということでした。

岸上たえさんは「『力なくして終るときに彼の土へ参るべきなり』この度病みて嬉しき御言」(歌集『白い道』在家仏教協力)という短歌をつくっています。力なくしてという言葉の意味は、自分の思いや力でどうにかなる身体(生命)ではありませんということでしょう。死の因縁が整えば(縁がつきれば)、限りある身体(生命)はなくなります。

私たちは、いろいろな出来事に出遇います。事の原因を外へ外へと求めていく場合を外観といい、内に原

因をたずねるのを内観といいます。自分の死に関して、人はこの世への心がいろいろに動きますが、自分に死が来るのは、自分は死する身だからと観るのが内観です。この時、自分の死に落着きが生まれるのではありませんか。金子大榮先生が「寿命の寿が仏のいのち。死なないいのちである。生命というのは人間のいのち、五十年か百年の一生である」(『月愛』昭和五十年十一月号)と記されています。「かの土へまいって」仏のいのちとなります。阿弥陀さまの本願(まことの心)のお蔭で「地に這ひし身をあざやかに転じたる蝶軽々と彼方に消えぬ」(岸上たえ作)蝶のように地を這う迷いを転じて、かの土へまいれればと、今月の言葉に思う自分です。

(寺林惇/所出・教化センターリーフレットNo294 2011/11発行)

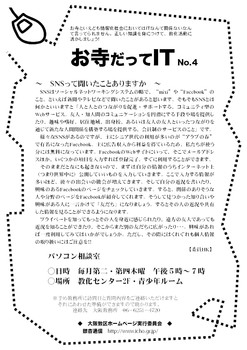

お寺だってIT/SNSって聞いたことありますか

- 2015年06月10日(水)1:19

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

SNSって聞いたことありますか

SNSはソーシャルネットワーキングシステムの略で、“mixi”や“Facebook”のこと、といえば新聞やテレビなどで聞いたことがあると思います。そもそもSNSとは何かといいますと「人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のWebサービス。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは友人の友人といったつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する、会員制のサービスのこと」です。

様々なSNSがあるのですが、主にシニア世代の利用が多いのが“アラブの春”で有名になったFacebook。主に広告収入から利益を得ているため、私たちが使う分には無料になっています。FacebookのWebサイトにいって、そこでメールアドレスほか、いくつかの項目を入力すれば登録完了、すぐに利用することができます。

そのままだとなにも起きないので、まずは自分の情報のうちインターネット上(つまり世界中に)公開していいものを入力していきます。ここで入力する情報が多いほど、後々の出会いの機会が増えてきます。そして自分の近況を書いたり、興味のあるFacebookのページをチェックしていきます。すると、関係のありそうな人や分野のページをFacebookが紹介してくれます。そうして見つかった知り合いや興味がある人に一言かけて「友だち」になりましょう。するとその人の近況や共有した情報を見ることができるようになります。

プライベートを知ってもっとその人を身近に感じられたり、遠方の友人であっても近況を知ることができたり、そこからまた別の友だちに広がったり・・・。興味があれば一度利用してみてはいかがでしょうか。ただし、その際にはくれぐれも個人情報の取り扱いにはご注意を!!

【委員HK】2012/9発行