回転仏華動画をアップしています!

- 2016年01月14日(木)18:58

- コメント: 0

YouTubeに回転する仏華の動画をアップしました。モミの軒真です。メンバーの松井さんお手製の回転台で、お華が回ります!!

その他、ちいちの華の作品などは、FaceBookページに順次、掲載しています。こちらもぜひご覧ください。

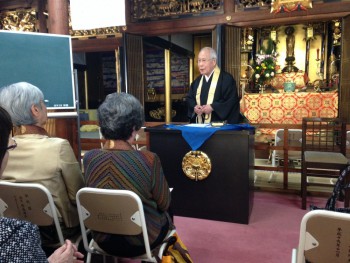

新年最初のパソコン相談室

- 2016年01月14日(木)18:45

- コメント: 0

お寺だってIT/Bluetoothってご存知ですか?

- 2016年01月10日(日)1:50

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

Bluetoothってご存知ですか?

今回はBluetooth(ブルートゥース)についてお話しさせて頂きます。これは短距離無線通信技術の一つで、簡単に言うとパソコンや最近流行のスマートフォンと様々な周辺機器をコードではなく、無線でつないでしまおうというシステムです。

Bluetoothでもコードで繋いでいたのと同じように音声やデータをやり取りすることが出来ます。ですから、マウスやキーボードやプリンタをBluetoothの機器にすれば、コードの取り回しの煩わしさから解放されるのです。

以前は赤外通信などを利用していたのですが、通信可能距離が1m程度でした。それに対して、Bluetoothは障害物があっても10m程と距離が伸びています。10mもいらないと言えばそうかもしれませんが、最近の薄型テレビにはパソコンとつなぐ為の端子も付いていますので、PCモニターだけでなく、お茶の間のテレビでもパソコンを利用できるわけです。そうなると、50インチ以上もあるテレビですと、マウスやキーボードを操作するにも何mか離れなくてはならないと思うのです。そんな時、このBluetoothを使えばとても便利なのでした。

また、スマートフォンやタブレットといった物も随分と普及してきました。しかし、なにぶん小さいので操作しづらいですよね。そんな時、Bluetoothのキーボードがあれば打ち込むのも簡単です。お寺での法話や講義を録音したものもBluetoothのヘッドフォンを使えば電車の中でもコードを気にせず聞けます。車の運転中の電話の操作は道路交通法で禁止されていますが、ヘッドセットといういわゆるイヤフォン形式の機器を使えば通話も可能です。Bluetoothを使った機器によって便利なことは沢山ありますので、一度試してみてはいかがでしょうか。

【委員JS】2014/2発行

今月のことば/教化センターリーフレット2012/5

- 2015年12月20日(日)1:35

- コメント: 0

一念もうたがうこころなきを

真実信心というなり

『唯信鈔文意』(聖典549頁)

この言葉にある、「無上智慧の尊号」とは、南無阿弥陀仏のことです。「尊号」という場合には、本尊としての名号という意味で、六字の「南無阿弥陀仏」が一般に知られています。

この言葉にある、「無上智慧の尊号」とは、南無阿弥陀仏のことです。「尊号」という場合には、本尊としての名号という意味で、六字の「南無阿弥陀仏」が一般に知られています。

この南無阿弥陀仏という名号の別名には、「智慧光仏」とあります。何にも比べることのない、智慧のはたらきを「光」として表現されます。光は、闇を破り、闇をなくすものと受け止められがちです。その闇とは、無明ということです。親鸞聖人は、

無明煩悩われらがみにみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだちそねみ、ねたむこころおおく、ひまなくして臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえずと(『一念多念文意』)

と言われます。

日頃、自分のことは、自分が一番よく知っているし、何でもできるというのが人間の想いです。ですから、欲も、怒りも、腹立ちも、嫉みも自分で何とかできると想っているのです。しかし、知っている、何とかできるというのは想いだけで、それが、闇、無明なのです。

親鸞聖人は、煩悩多いこの身が、死ぬまで絶えることがないのだと頷かれます。智慧は、その闇を破り、その事実を照らし出すはたらきなのです。

そういうはたらきを持つ尊号(南無阿弥陀仏)のいわれを聞いて、よくよく我が身に問い尋ねていくこと以外にない。そのことを通して、はじめてこの私は、煩悩の多いこの身であるということから一歩も出られない身であることが知らされるのです。それが、「真実信心」なのです。 親鸞聖人は、

きくというは、本願をききてうたがうこころなきを「聞」というなり。また、きくというは信心をあらわす御のりなり(『一念多念文意』)

と教えてくださいます。

(所出・教化センターリーフレットNo300 2012/5発行)

お寺だってIT/巧妙なインターネット詐欺 -釣られた後ではもう遅い!!-

- 2015年12月10日(木)1:46

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

巧妙なインターネット詐欺-釣られた後ではもう遅い!!-

今までパソコンの便利な点や注意点を紹介してきましたが、犯罪被害者になる点も見逃してはなりません。私が最近経験した出来事を紹介して、注意を呼びかけたいと思います。それはフィッシング詐欺と言われる事例です。フィッシングとは釣りという意味で、私たちが釣られる側です。

ある日、大手YH社よりメールが来たところから始まります。そのサイトで会員登録をすると買い物、オークション、ゲーム、映画などさまざまなサービスを受けることが出来ます。それら買い物等をした費用を支払うためには、クレジットカードを登録しなければなりません。そういうことを踏まえての今回のメールです。そこにある「更新時期が来たので更新の手続きを行ってください」とアドレスが書いてあるところをクリックすると、いつも見ているようなデザインの画面へ連れて行かれました。個人情報・カード番号・有効期限・パスワードを入力する画面です。

入会してから5年は経っているので、もうそんな時期かと何の疑いもなく、入力しようとしましたが…ちょっと待てよ!「何故パスワードが必要?」と疑問を持ちました。もしやと思いメールの題名を検索サイトで検索させてみると出るわ出るわ、クレジットカードの情報を抜き取る詐欺であることが判明しました。危ないところでした。お酒を飲みながら操作していたら恐らく引っかかっていたでしょう。

つまり、このメールはYH社を偽装したものだったのです。他にもインターネットバンキングという、ネット上で銀行取引が出来るサービスでも同様の詐欺が横行しています。いずれにせよ、変だなと思ったら入力する前に検索サイトで検索するか、予めフィッシング詐欺対策ソフトをインストールしておきましょう。

【委員SM】2014/1発行

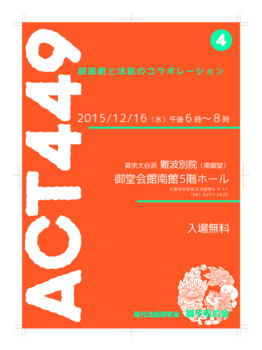

第4回 ACT449 開催のお知らせ

- 2015年12月10日(木)0:00

- コメント: 0

獅子吼の会では、このたび第4回「ACT449(アクト獅子吼)~法話と朗読劇のコラボレーション」を開催いたします。前回同様、朗読劇と法話を組み合わせてお送りいたします。

御堂会館閉鎖のため、この会場での最後の開催となります。

みなさまお誘い合わせの上、御来場いただきますよう、ご案内申し上げます。

詳しくは下記PDFまたは、https://www.icho.gr.jp/events/9725をご覧ください。

十二組青年会研修

- 2015年12月08日(火)18:48

- コメント: 0

12月7日、第十二組青年会で日帰り研修に紅葉まっさかりの宇治へ、会員六名で行ってまいりました!

行き先は、宗祖親鸞聖人ご誕生の地、日野の法界寺。国宝である平安時代末期の阿弥陀堂と丈六の阿弥陀仏座像が残る真言宗の名刹です。親鸞聖人も幼少の頃、この阿弥陀様をご覧になっていたと思うと、感慨深かったです。

その後、黄檗宗の本山、黄檗山萬福寺にもお参りしました。禅宗らしいぴりりとした空気と中国っぽい雰囲気のあるお寺でした。ご本尊、釈迦如来の右となり(向かって左)には阿難尊者がいらっしゃいます。また、木魚の元祖といわれる開版(かいぱん)がでかかったです^^。

大阪へ帰り、八名にて今年最後の活動をしめくくる懇親会を行いました。

法界寺パンフレットより

親鸞聖人と日野家

浄土真宗の開祖見真大師親鸞聖人は、この法界寺を創った日野資業から四代後に、今を去る八百余年の昔、承安三年四月一日(陽暦五月二十一日)、皇太后宮大進正五位日野有範を父とし、吉光女を母としてここ法界寺でご誕生になりました。ご両親と早くお別れになりました聖人は、九歳の時に伯父範綱につれられて粟田青蓮院において慈円僧正を戒師としてご得度になりますが、得度された九歳までこの日野でお過ごしになり、ご幼少の頃お父君に手をひかれお母上に抱かれ、初めてみ仏さまのご縁を結ばれたのが、この法界寺の阿弥陀如来です。小さい両手を合わせて日夜合掌礼拝される聖人のお姿が今も堂内に浮かんでくる思いがいたします。(以下略)

獅子吼の会のACT449、練習中!

- 2015年12月01日(火)19:01

- コメント: 0

今月のことば/教化センターリーフレット2012/4

- 2015年11月20日(金)1:30

- コメント: 0

自力をはなれたる

これを唯信という

『唯信鈔文意』(聖典547頁)

親鸞聖人は、法然門下の先輩である聖覚法印が書かれた『唯信鈔』を大切にされます。そして、その標題の「唯信」ということについて、真実の信心で、虚仮(こけ)を離れたこころであると表され、その後に、標記の言葉を続けられます。

親鸞聖人は、法然門下の先輩である聖覚法印が書かれた『唯信鈔』を大切にされます。そして、その標題の「唯信」ということについて、真実の信心で、虚仮(こけ)を離れたこころであると表され、その後に、標記の言葉を続けられます。

一般的には、本願他力といわず、他力本願といって、「他の人からの助力」という意味で使っているようです。また、「他力本願ではダメだよ、自分の力でで頑張らなくては」という言葉もよく耳にします。しかし、本来仏教では、そういう意味ではないのです。

親鸞聖人は、「たのむ」という語に、「憑む」という字をあてられます。我われがよく使う「頼む」という字には、「あてにする」という意味があります。しかし、「憑む」には、「よりどころとする」という意味があり、「他力をたのむ」とは、「阿弥陀仏の本願をよりどころとする」ということなのです。

ところが、我われは、知らず知らずのうちに、自分の考え(物差し)を中心にして行動しています。また、そのことに何の疑いも持っていません。それを自力というのです。

親鸞聖人は、

自力というは、わがみをたのみ、わがこころをたのむ、わがちからをはげみ、わがさまざまの善根をたのむひとなり(『一念多念文意』)

といわれます。ただ、そういう自力の姿は、自分自身ではわからないのです。

日頃、自分の姿を知るためには、鏡に映してみないと、自分で見ることはできません。仏教で自分の姿を知るということは、教え・ことばによって、鏡に映し出されるごとくに、自分の本性が映し出されることです。そこに自力が知らされるのです。

(所出・教化センターリーフレットNo299 2011/4発行)

お寺だってIT/パソコンを使えるようになるには?(2)

- 2015年11月10日(火)1:40

- コメント: 0

お寺といえども情報化社会においてはITなんて関係ないなんて言ってられません。正しい知識を身につけて、教化活動に活かしましょう!

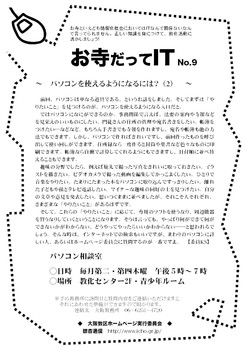

パソコンを使えるようになるには?(2)

前回、パソコンは単なる道具である、というお話をしました。そしてまずは「やりたいこと」を見つけるのが、パソコンを使えるようになる入口だと。

ではパソコンになにができるのか。事務関係で言えば、法要の案内や寺報などを見栄えのいいものにしたい。門徒さんの住所の管理や宛名書きをしたい。帳簿をつけたい…などなど。もちろん手書きでも寺報を作れますし、宛名や帳簿も他の方法でもできます。しかし、パソコンで作ればきれいですし、前回作ったものを呼び出して使い回しができます。住所録なら一度作ると封筒や葉書など色々なものに印刷できます。帳簿なら自働で計算してくれるようにもできますし、日付順に並べ替えることもできます。

趣味の分野でしたら、例えば旅先で撮った写真をきれいに取っておきたい。イラストを描きたい。ビデオカメラで撮った動画を編集してかっこよくしたい。ひとりで音楽をやりたい。たまりにたまった本をパソコンに取り込んですっきりしたい。離れた子どもや孫とテレビ電話したい。マイナーな趣味の同好の士を見つけたい。自分の文章や意見を発表したい。思いつくままに並べましたが、それこそ人それぞれ、さまざまな「やりたいこと」があるはずです。

そして、これらの「やりたいこと」に応じて、専用のソフトを使うなり、周辺機器を買うなりしていくということになります。そうは言っても、やっぱり何ができて何ができないかがわからない、どうやってやったらいいかわからない……と思われるでしょう。そんな時は、インターネットでの検索もいいですが、まわりのパソコンに詳しい人、あるいはホームページ委員会に質問するのが一番ですよ。

【委員KS】2013/10

12組青年会 仏華の講習会

- 2015年10月24日(土)17:20

- コメント: 0

今月のことば/教化センターリーフレット2012/3

- 2015年10月20日(火)1:25

- コメント: 0

『唯信鈔文意』(聖典554頁)

『唯信鈔文意』では、涅槃を仏性といい、仏性を如来と表されます。また、この時の如来とは、阿弥陀如来のことです。そして、標記の語の後には、「すなわち、一切群生海の心なり」とあります。

『唯信鈔文意』では、涅槃を仏性といい、仏性を如来と表されます。また、この時の如来とは、阿弥陀如来のことです。そして、標記の語の後には、「すなわち、一切群生海の心なり」とあります。

私たちが住んでいるこの地球という星には、たくさんの生き物がおり、その一々は、計算することのできない、たくさんの世界があります。それこそ人間には見えなくても小さな小さな数限りのない、世界があるのです。それを、微塵世界と呼ぶのです。

しかし、その中で人間は、毎日の生活において何か起これば、一喜一憂する存在ではないでしょうか。身近なことで言えば、他の人の一言によって、心は右往左往します。大きな事でいえば、昨年の3月の大震災やそれに伴う原発事故で、肉親・知人の死を通じ、生きることへの憂いや悩み、想いの届かぬ苦しみを抱えられていることでしょう。

それは、人生の無常を、不安を、頼りなさを、そして、誰も代わることのできない人生を生きる私の心を見つめさせます。心底、孤立無援を感じさせる時があるのでしょう。

阿弥陀如来とは、「ひかりかぎりなく、いのちかぎりなしということであり」、そのいのちというのは、「同感するはたらきである」と金子大榮師は表してくださいます。そして、「泣く人に対しては泣く人の心持ちに同感し、悩む人に対しては悩む人に同感する。いかにもそうであると同感してゆくはたらき」と、示してくださいます。

そして、その如来(はたらき)は、私の気付きに関係なく、誰にでも、何時でも、どんなちいさなところにでも差別なく、生きとし生けるすべてのものの「いのち」となって、満ち満ちているのです。

(所出・教化センターリーフレットNo298 2012/3発行)