Web連動企画【BOOKSしゃらりん堂】2

- 2019年07月01日(月)1:21

- コメント: 0

教区教化委員会広報誌『しゃらりん』編集部員がお勧めする本の紹介。月に一度、銀杏通信上で連載しています。

仏典の植物をたずねて

安間剛志

仏典には実にさまざまな花々や植物が登場します。仏教のシンボルとも言える赤・黄・青・白の蓮花の花をはじめとして、お釈迦様がお生まれになったルンビニ園の無憂樹、お悟りを開かれた菩提樹、涅槃に入られた娑羅双樹など仏伝に登場する植物や、また、仏教の教理やその比喩でたびたび言及される優曇華や曼殊沙華、多羅樹や曼陀羅花など、さらには、薫香の植物としての旃檀や沈香、薬用の植物として芥子などもよく目にします。中には、おそらくは架空の植物と考えてよいのでしょうが、如意樹や空華なんていうものまで出てきます。実に仏典には、さまざまな花々や植物に彩られているのです。

おんみ世尊のもろもろの感官は澄みきり、皮膚の色は清浄で、顔の色は清らかであり、黄色く輝いております。あたかも、秋のなつめ(vadara / badara) が、淡黄色で、清浄で、清らかであり、黄色く輝いているように、まさしく同じように、世尊のもろもろの感官は澄みきり、顔の色は清浄で、皮膚の色は清浄であり、黄色く輝いております(藤田宏達訳『無量寿経』)

しかし、私たちはそれらの植物についてほとんど漠然としたイメージを持っているに過ぎず、具体的にどのような植物なのかと問われたら、とたんに返答に窮してしまいます。仏典に出てくる植物の比喩は、難しい教義を解かりやすくするためのものであるはずなのに、私たちはインドの植物について知らないので、その比喩を聞いてもいまいちピンとこないということがあります。

例えば、『大無量寿経』は、阿難尊者が世尊のお姿が清浄で「光顏巍巍」として眩いばかりに輝いている様子に驚いてお尋ねになるシーンから説法がはじまります。世尊が輝いているお姿は、本堂のお荘厳なども頭にちらつき、黄金色にピカピカと後光を指して輝いている様子を想像しますが、ここの梵語の翻訳を見てみると、「あたかも、秋のなつめが、淡黄色に輝いているように」と例えられているのです。もしも、淡黄色をしたインドの「秋のなつめ」を具体的に知ることができれば、どのようにお釈迦様が輝いておられたかということが、よりはっきりとイメージされることでしょう。釈尊の、いまや出世本懷の教えを説かんとするときに放たれる無量の光明は、こうした輝きなんだなあと。

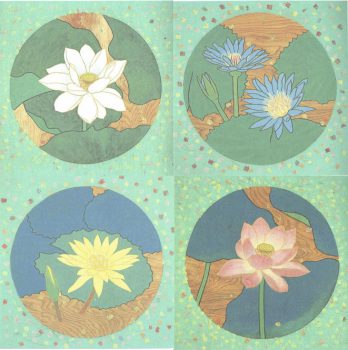

青い蓮華は青い色で、青く輝き、青く見え、黄色い蓮華は黄色い色で、黄色い輝き、黄色く見え、赤い蓮華は赤い色で、赤く輝き、赤く見え、白い蓮華は白い色で、白く輝き、白く見え、種々な蓮華は種々な色で、種々に輝き、種々に見え、これらの蓮華のまわりは車の輪ほどの大きさがある(同訳『阿弥陀経』)

また、『阿弥陀経』に描かれる蓮花は「青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光」と説かれていますが、最近は葬儀会館等での備え付けのお荘厳での葬儀や法事が多いものですから、ともすれば一定時間で色が変化するLED ライトの電飾の蓮花などを想像してしまい、趣を欠くこと甚だしいと言わねばなりません。

ところが、実際にはインドの青蓮花(ニーロートパラN¯ılotpala)・黄蓮花(クムダKumuda)・赤蓮花(パドマPadma)・白蓮華(プンダリーカPun.d.ar¯ıka) は、そうした無機質な原色ではなく、それぞれに絶妙の色を保ち、独自の名前を持ち、独特の謂れを有し、花や葉の姿形もすべて異なるのです。

こうした仏典に描かれる花々や植物に関する疑問には、以下にご紹介する書籍が見事に答えてくれるでしょう。時にはカラー写真やイラスト入りで、時にはその教義の説明を交え、インドの植物についての鮮明なイメージと該博な知識を提供してくれます。仏典の植物がよく解るようになってはじめて、インドの土壌に芽生えた思想を、より身近により深く味わうことができると言えましょう。

中村元『仏教植物散策』, 東書選書, 1986 年.

中村元(監修)・石川響(絵)・三友量順(文)『インド花巡礼—ブッダの道をたどって』, 春秋社, 1996 年.

和久博隆『仏教植物辞典』(新装版), 国書刊行会, 2013 年.

満久崇麿『仏典の植物辞典』, 八坂書房, 2013 年.

T.C. マジュプリア(著)・西岡直樹(訳)『ネパール・インドの聖なる植物辞典』, 八坂書房,2013 年.

Web連動企画【BOOKSしゃらりん堂】1

- 2019年06月05日(水)22:40

- コメント: 0

教区教化委員会広報誌『しゃらりん』編集部員がお勧めする本の紹介です。本誌でも二人のかたが書いていますが、それ以外の委員のものを月に一度、銀杏通信上で連載いたします。今回は第一弾として、平野委員の書評です。

『同性愛は「病気」なの?』牧村朝子/星海社新書(2016)

平野圭晋

昨年、『おっさんずラブ』が好評だったせいか、この春は『きのう何食べた?』『腐女子、うっかりゲイに告る。』と性的マイノリティを扱ったドラマが目立ちます。LGBTに対する偏見はまだまだ払拭されていませんし、物珍しさによる注目という部分も否めませんが、少しずつですが社会での認識が変わってきているようですね。

昨年、『おっさんずラブ』が好評だったせいか、この春は『きのう何食べた?』『腐女子、うっかりゲイに告る。』と性的マイノリティを扱ったドラマが目立ちます。LGBTに対する偏見はまだまだ払拭されていませんし、物珍しさによる注目という部分も否めませんが、少しずつですが社会での認識が変わってきているようですね。

先月5月25日、WHOの総会において性同一性障害が精神障害の分類から除外されました。では同性愛は?ご存じの方は少ないと思いますが、同性愛は既に1993年に除外されているんです。それから考えますと、なんと歩みの遅いことかとも思います。

さて、同性愛は一つの生き方であって、それを病気という枠に押し込められることによって受けてきた当事者の苦痛は計り知れません。治療の対象であるということは、ありのままの私が否定されることだからです。しかし、同性愛が非人間的な行為として犯罪とされた時代、病気とすることによって同性愛者を守ろうとした歴史もあります。残念ながらそのことが新たな偏見を生んでしまうのですが……。正常という立ち位置の人間からの「当事者にとって善かれ」「社会にとって善かれ」、そうした危うい善意と愚かさの歴史がこの『同性愛は「病気」なの?』と題されたこの本の中には記されています。

同性愛という言葉がなかった時代にこの言葉を生み出したある二人の悲しい友情の物語から始まって、同性愛を病気とみなした理由探しの歴史が綴られます。また好奇の目の歴史も綴られます。

その上で作者は「人は同性愛者と非同性愛者に分けられるものか」という疑問を投げかけます。同性愛診断テストというものがありますが、みなさんはそれを必要とだと思いますか?それによって私たちはどんな確証を得たいと望んでいるのでしょう。何から隔てたいと望んでいるのでしょう。

「どうすればそれぞれ違った人間が同じ社会でくらせるのか」という作者の課題は、「バラバラでいっしょ」という同朋社会の顕現とも共通します。しかし現在、一般社会だけでなく真宗の僧侶、門徒の間においても、あからさまな差別こそ控えられていますが、控えられているだけで拒否感はなくなってはいません。同性愛をネタにするという風潮も改まっていません。そんな、分別し、差別し、共にということを忘れがちな私たちの業をこの本から教えていただいてはいかがでしょうか。

ボイスロイドによる歎異抄朗読、スタート!

- 2019年05月26日(日)17:46

- コメント: 0

https://www.icho.gr.jp/kiku/tannisyou

ホームページ実行委員会では、新コンテンツ、VOICEROIDによる『歎異抄』の朗読を始めました。今回は前序と第一章をアップしています。

VOICEROIDとは読み上げ用音声合成ソフトのことで、歎異抄の朗読をさせたのは(おそらく)史上初ではないかと思います(^o^) 普通にテキスト文をソフトに読みこませるだけではだめで、微妙な調整が必要になります。そのあたり作成者のオタク心 研究の成果が炸裂しております。

この音声ファイルは自由にお使いいただけます(ただしネット上での再配布、改変は不可)。ぜひご活用ください。

また今後、順次アップしていく予定ですので、お楽しみに!

天満別院彼岸会・総永代経法要のお知らせ

- 2019年03月04日(月)12:17

- コメント: 0

天満別院・春期彼岸会並総永代経法要を下記の通り厳修いたします。みなさまお誘い合わせの上、御参詣いただきますようご案内いたします。

天満別院・春期彼岸会並総永代経法要を下記の通り厳修いたします。みなさまお誘い合わせの上、御参詣いただきますようご案内いたします。

【記】

日時:2019年3月24日(日)午後1時30分~

講題:人は何故南無阿弥陀仏で救われるのか?

講師:松井 聰(第13組心願寺住職)

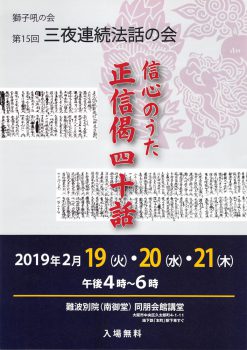

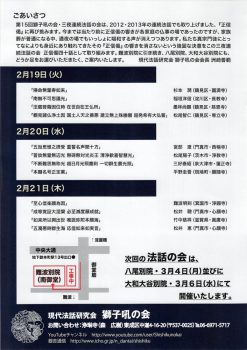

第十五回三夜連続法話の会、本日最終日です

- 2019年02月21日(木)11:55

- コメント: 0

本日午後4時より、難波別院講堂にて、第十五回三夜連続法話の会「正信偈四十話」の最終夜が行われます! ぜひご聴聞ください。

また会場まで起こしになれない皆さまのため、YouTubeチャンネルにてライブストリーミングも行っております。下記よりご覧になれますのでよろしくお願いいたします。

なお昨日までの映像はこちらからご覧いただけます。

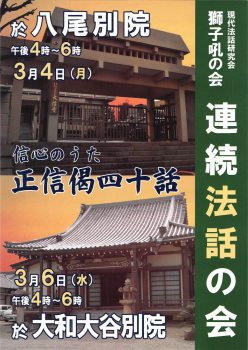

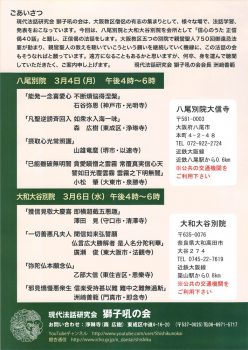

次回は以下の通り、3月4日午後4時~八尾別院にて、3月6日午後4時~大和大谷別院にて、「正信偈四十話」の続きを行います。こちらもお誘いあわせの上、ご聴聞くださいますようご案内いたします。

三夜連続法話の会、ライブ配信します!

- 2019年02月19日(火)15:56

- コメント: 0

本日午後4時より開始の第十五回三夜連続法話の会・第一夜のライブ配信をYouTubeチャンネルで行います。会場にお越しになれない皆さまは、ぜひこちらでもご覧ください!

折々の華③【しゃらりん34号】

- 2019年02月09日(土)6:55

- コメント: 0

折々の華「本山の仏華、一般寺院の仏華」

御本山の仏華と、ちいちの華のものとでは、ずいぶん違いますねと言われることがよくあります。

そもそも大谷派の仏華は池坊の立華(りっか)が基本になっています。上の左図はその中の松の除真(のきしん)の立調図です。ここにあるように九つの道具(役枝)、すなわち真(しん)・副(そえ)・請(うけ)・正真(しょうしん)・見越(みこし)・流枝(ながし)・前置(まえおき)・控枝(ひかえ)・胴(どう)で構成されています。またその他、場合によっては内副(うちそえ)や副下(そえした)、請下(うけした)、木留(きどめ)、草留(くさどめ)など十数種類あるあしらいの小道具を用いることになっています。

ただしこれはあくまで床の間に飾るためのお華であって、本堂の御内陣という特殊な空間にそのまま置いても、どうしても見えにくく、映えないということになります。

とくに御本山の両堂という広大な空間では、仏華も巨大なものにならざるを得ませんでした。「花小商店」という本山立華の専門業者がおそらく試行錯誤しながら特殊に進化させていったのが、現在の東本願寺の仏華だと言っていいでしょう。実際にご覧になったらおわかりになるように、遠い距離からでも目立つように役枝等を太く派手に強調しています。また菊などの色花も単独では見えないため、何本も重ねたり束ねたりしてひとつの花材として扱っています。その結果、あれだけの距離を隔てても、圧倒的な存在感を持った仏華が生まれました。

いっぽうで一般寺院の御内陣にはそこまでの空間はありません。もちろんお寺にもよりますが、単独でお花を使ってもしっかりと視認できる広さです。ちいちの華はそんな私たちの御堂に適した仏華を立てるべきだと考え、研鑽してきました。お流儀のものと比べると誇張したり省略したりしていますが、それでも木々の枝の姿勢、色花の一輪こそを生かして、池坊立華本来の様式、役枝が形作る空間、季節の草花による色彩を大切にしながら立調しています。

また一般寺院では御本山のように業者を常に雇うわけにはいきません。そんな中、できるだけ楽しく簡単に、またなるべくコストも抑えられるようにと工夫をしています。

どちらが正式とか、正解ということではありません。それぞれの事情にあわせた美しい仏華を立てさせていただくことが、いちばん大切なのではないかと思っています。

立華・文 ちいちの華 澤田 見

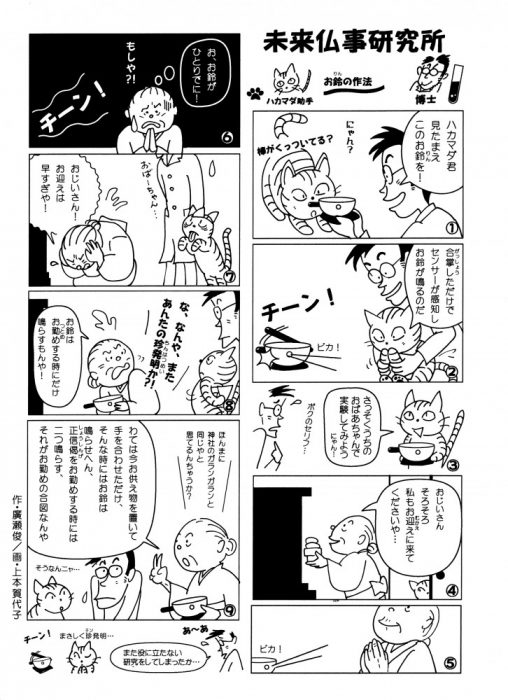

マンガ「真宗仏事研究所③」【しゃらりん34号】

- 2019年02月08日(金)6:48

- コメント: 0

教えて教務所「本山授与のご本尊について」【しゃらりん34号】

- 2019年02月07日(木)6:34

- コメント: 0

今回は、お内仏(仏壇)にご安置するご本尊について説明したいと思います。ご本尊は東本願寺(真宗本廟)からお受けします。受付窓口は、京都の東本願寺(真宗本廟)参拝接待所、または大阪教務所です。お求めの際は、申請書等は特に必要ありませんが、仏壇やご安置する場所の寸法を事前に十分にご確認ください。

お内仏のご本尊には、大別して「軸型(じくがた)」・「三折型(みつおりがた)」・「額装型(がくそうがた)」の三種類があり、様々なご家庭の住居環境に対応できるように配慮した仕様となっております。寸法・種別・授与礼金が詳細に異なりますので、教区通信(p91・92)をご参照いただき、ご門徒のニーズに相応したご本尊(授与物)をお選びください。

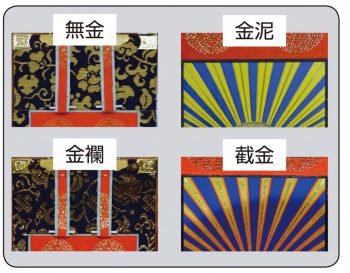

まず、多くのご門徒がお受けされるご絵像のご本尊(軸型)について説明いたします。この「軸型」には表装の種類が、「金襴(きんらん)表装」と「無金(むきん)表装」の2種類があります。金襴表装は、本紙を表装する裂地(きれぢ)と呼ばれる布地の部分が金糸で織られたものです。無金は、裂地部分が黄色の糸で織られたものです。また、「金襴表装」のご本尊には金泥(きんでい)塗りと截金(きりがね)細工の2種類があります。金泥塗りは、純度の高い金粉を膠(にかわ)の液に泥状に溶いたもので金色の部分を描く技法です。截金のご本尊は、後光(ごこう)・衣・蓮台(れんだい)部分の仕上げに截金細工を用いています。截金細工とは、純金箔を竹刀で細く線状に切りだし、貼り付けていく伝統技法です。この技法を用いることでより御本尊が浮き出て見えるようになります。

まず、多くのご門徒がお受けされるご絵像のご本尊(軸型)について説明いたします。この「軸型」には表装の種類が、「金襴(きんらん)表装」と「無金(むきん)表装」の2種類があります。金襴表装は、本紙を表装する裂地(きれぢ)と呼ばれる布地の部分が金糸で織られたものです。無金は、裂地部分が黄色の糸で織られたものです。また、「金襴表装」のご本尊には金泥(きんでい)塗りと截金(きりがね)細工の2種類があります。金泥塗りは、純度の高い金粉を膠(にかわ)の液に泥状に溶いたもので金色の部分を描く技法です。截金のご本尊は、後光(ごこう)・衣・蓮台(れんだい)部分の仕上げに截金細工を用いています。截金細工とは、純金箔を竹刀で細く線状に切りだし、貼り付けていく伝統技法です。この技法を用いることでより御本尊が浮き出て見えるようになります。

そして、あまり知られていない木仏のご本尊についても説明します。木仏のご本尊は門徒用授与物と異なり、本山から授与されるものではありません。ご門徒の方が木仏をご所望の際は、仏具店や有縁の仏師に調製を依頼し、完成した木仏を本山の授与物委員会が点検し、認定をします。点検が完了いたしますと、ご門首より願人法名での裏書をいただけます。なお、申請の際は宗務所と点検期日の調整などの事務手続きがありますので、必ず事前に教務所へご相談ください。

ちょっと聞いてこ「本尊について」【しゃらりん34号】

- 2019年02月06日(水)6:26

- コメント: 1

本尊について/沖野頼信さん

真宗大谷派の本尊は「阿弥陀如来」です。

その「本尊」の持っておられる願いごとを「本願」といい、本願を聞いて救われるのを「信心」といいます。

真宗では願いごとをするのは阿弥陀如来の側であって、人間はその願いを聞く側です。

自分で願い事を作って、仏様にその願いを叶えてくださいと頼んだりはしません。

なぜなら、そんな自分で作った願い事は、欲望の満足を願っているだけだからです。

しかし第十八番目の本願で、阿弥陀如来から教えていただいた、一つの「願い事」だけは例外です。

それは、「欲生我国」(極楽浄土に生まれたいと欲する)です。

この願い事をしたあとは、修行をします。

この願い事をしたあとは、修行をします。

「乃至十念」(まあ大体十回ほど、お念仏を称える)です。南インドの龍樹菩薩はこの修行を易行と言われました。

本来仏教はこの世の真実を顕らかにするものです。それを「悟りを開いた」といいます。

それで、お釈迦さんはそのために三つの法を説かれました。それを「三法印」といいます。

これを説く宗教を仏教といい、これを説かない宗教は仏教ではない、という意味です。

まず最初の法は「諸行無常」です。これは神様も仏様も、それから私も「この世を思いどおりにはできない」という意味です。仏花がそれを表しています。

次の法は「諸法無我」で、この世を客観的に見れば「良いも悪いもないよ」です。お燈明がそれを教えています。

最後の法は「無為涅槃」で、「欲望が無くなって、死んだも同然」という意味で、楽になった状態です。お香がそれを語っています。

初期の仏教は欲望を無くする方法を教えてくれていました。

龍樹菩薩は「無我」の代わりに「空」を教えてくださいました。空とは「無意味」とか「空っぽ」とかいう意味で「良いも悪いもない」世界を表しています。

天親菩薩は無我や空の代わりに「浄土」を教えてくださいました。浄土とはプラス思考やマイナス思考で汚染されていない浄い世界、この世の真実の姿のことです。

最後に阿弥陀如来の「如来」とは良いとか悪いとか好きとか嫌いとかなどの「形容詞」で飾られる以前の「そのまんま」の世界から来た人、そこへ私たちを連れていく人です。

お寺の未来~それぞれの取り組み【しゃらりん34号】

- 2019年02月05日(火)6:12

- コメント: 0

NPO法人「縁遊(えんじょい)」/第6組願教寺

「日本古来の伝統文化から街づくりを」を理念として、お寺発信の地域密着型の多種多様な催事を毎月1回以上、お寺にて開催しております。地域コミュニティーの場としてお寺を活用し、人々の触れあいが減少しつつある状況の一助になればと、2014年にNPO法人「縁遊―えんじょい―」を設立し運営しています。主催がNPOなので、企業や行政へのアプローチがしやすく、もしも催事中に支障が生じてもお寺に迷惑を掛けなくて済みます。宗教法人として協力を申し込むと敬遠される所でも、NPOなら話が進みやすいのが実情です。また、活動の自由度が高く、お寺とのクッション材料になっています。

「日本古来の伝統文化から街づくりを」を理念として、お寺発信の地域密着型の多種多様な催事を毎月1回以上、お寺にて開催しております。地域コミュニティーの場としてお寺を活用し、人々の触れあいが減少しつつある状況の一助になればと、2014年にNPO法人「縁遊―えんじょい―」を設立し運営しています。主催がNPOなので、企業や行政へのアプローチがしやすく、もしも催事中に支障が生じてもお寺に迷惑を掛けなくて済みます。宗教法人として協力を申し込むと敬遠される所でも、NPOなら話が進みやすいのが実情です。また、活動の自由度が高く、お寺とのクッション材料になっています。

さらに他のお寺に活動が広がりやすいとも考えています。試みに当NPO法人を使われて、一歩踏み出すきっかけにしてほしいです。1ヶ寺でも多く、地域と共に元気になることを願っています。

催事の種類としては、落語・餅つき・ヨガ・流し素麺・恋活婚活・寺Caféやさまざまな講座がたくさんあります。「寺koi」と称するお寺での恋活婚活では、ありがたいことに実際結婚された方もおられます。催事の中でも特に人気なものが「寺市」です。200人から300人の方が野菜や和菓子や雑貨を求めてお越しになられます。一番の目玉は新鮮国産野菜95円均一でして、地域のみなさま方への感謝の気持ちを込めて開催しております。

催事のお知らせは、月参りでのチラシの手渡しや地域の回覧板、掲示板、寺報、あらゆるSNS配信を活用しております。開催後は月参りの際に感想を聞き、すぐに改善できるのも利点のひとつです。NPOなので直接布教などはしませんが、仏教について質問されることや、自坊の法要に興味をもっていただき、徐々に人とお寺を繋ぐかけ橋となってきています。活動を始めてから、門徒さんとの距離がさらに縮まり、門徒さんでない方にも道で声をかけられるようになりました。

催事のお知らせは、月参りでのチラシの手渡しや地域の回覧板、掲示板、寺報、あらゆるSNS配信を活用しております。開催後は月参りの際に感想を聞き、すぐに改善できるのも利点のひとつです。NPOなので直接布教などはしませんが、仏教について質問されることや、自坊の法要に興味をもっていただき、徐々に人とお寺を繋ぐかけ橋となってきています。活動を始めてから、門徒さんとの距離がさらに縮まり、門徒さんでない方にも道で声をかけられるようになりました。

地域の人たちがみんな顔見知りになると、みんなが安心して暮らせる町になるはずです。それを日本古来の伝統文化を通じて具現化するために「地域に開かれたお寺づくり」の場が今後さらに増えていけばと。

(第6組願教寺・多藝啓隆さん)

初参式/第17組德因寺

德因寺では同朋会運動発足時から初参式を誕生会として開催してきました。10年ほど前からは、毎年報恩講の日程中に開催しています。真宗宗歌に始まり、三帰依(パーリ文)を歌います。そして親子で初めてのお焼香をします。住職や役員方より祝辞等を頂きながら、皆で誕生を祝っています。多いときには8人の赤ちゃんが参加してくれました。泣いたり笑ったり本堂が賑やかになります。

誕生会の中で一番の楽しみは、お母さんや役員方の笑顔に出遇うことです。我が子と出遇えた慶びや、可愛い赤ちゃんに触れた喜びが全身からあふれ出た笑顔です。その事を私の先生に話したときに、「笑顔になるのは当然です。赤ちゃんは仏なんですから」と言われました。

「仏教では赤ちゃんの事を仏子と言います。仏とは、無邪気で計算高くなく、他者を幸せにする利他を実現し、それでいて気負い(自負心)が無い方を言います。そういう働きからすると赤ちゃんは仏そのものです。濁りがなく真っ白な存在で、人を比べたりしません。 そして関わる者に笑顔を与えます。それでいて私がみんなに笑顔を与えたという気負いがありません。仏そのものです。思えば私たち一人ひとりも、元々は仏子だったのです。しかし年を重ねるごとに、邪気だらけで心は濁り、お互いを比べて損か得かと走り回っています。そして利他など無く、自分の利益(自利)にしか関心がありません。挙げ句の果てには自分のお陰でこの場が成り立っているという自負心から、喧嘩や仲違いに終始している現実があります。そこにはかつて仏子だった面影など少しもありません。しかし元々仏子だったからなのか、仏に触れると笑顔を頂くんです。あなたが誕生会で一番の楽しみにしているお母さんや役員方の笑顔は、仏に出遇えたという感動の笑顔でしょう。毎年続けてる誕生会を、私たちを幸せにする仏が誕生した尊い仏事として続けていって下さい」と誕生会の意味を教えて頂きました。

そして関わる者に笑顔を与えます。それでいて私がみんなに笑顔を与えたという気負いがありません。仏そのものです。思えば私たち一人ひとりも、元々は仏子だったのです。しかし年を重ねるごとに、邪気だらけで心は濁り、お互いを比べて損か得かと走り回っています。そして利他など無く、自分の利益(自利)にしか関心がありません。挙げ句の果てには自分のお陰でこの場が成り立っているという自負心から、喧嘩や仲違いに終始している現実があります。そこにはかつて仏子だった面影など少しもありません。しかし元々仏子だったからなのか、仏に触れると笑顔を頂くんです。あなたが誕生会で一番の楽しみにしているお母さんや役員方の笑顔は、仏に出遇えたという感動の笑顔でしょう。毎年続けてる誕生会を、私たちを幸せにする仏が誕生した尊い仏事として続けていって下さい」と誕生会の意味を教えて頂きました。

本山から頂く誕生児念珠の入れ物には「遠慶宿縁」(今、遙か遠い昔から護られ続いてきたご縁が整い、あなたと出遇えたことが嬉しくて仕方がありません)と書かれています。それは毎日の忙しさの中で、仏(笑顔)を求めていることすら忘れている私に、生きる力を与える仏事を大切にしていきたいという願いが生まれた感動の言葉のように思います。 たくさんのお寺で仏子に会うご縁が整えば素晴らしいなと思います。

(第17組徳因寺・稲垣直来さん)

出向く教化・寺院儀式相談室【しゃらりん34号】

- 2019年02月04日(月)6:07

- コメント: 0

大阪教区教化委員会儀式法要部では、寺院・教会における儀式法要全般のサポートを「寺院儀式相談室」という事業で開催しております。これはみなさまのご要望に応じてさまざまな講座を開催していただき、そこへ講師を派遣するというものです。以前は装束作法や葬儀に関するご依頼が多かったのですが、最近は仏花講習会の講師を派遣してほしいという要望が多くなってまいりました。

「寺院儀式相談室」では、准堂衆会、温雅会、同朋唱和講習会講師の中より講師を選定し、各組や各寺院に出講していただいておりますが、仏花のこととなりますと御本山の仏花を基調としつつも、それぞれの講師によってさまざまな工夫があるようです。

「寺院儀式相談室」では、准堂衆会、温雅会、同朋唱和講習会講師の中より講師を選定し、各組や各寺院に出講していただいておりますが、仏花のこととなりますと御本山の仏花を基調としつつも、それぞれの講師によってさまざまな工夫があるようです。

例えば、市販されているさまざまな立花道具の利点や使いにくさの紹介、ホームセンターで購入した代用品を使用する方法、花材の扱いや選定、購入方法などです。

先日は19組正受寺様で仏花講習会が開催されました。組の行事として開催されましたので、住職、坊守さんをはじめ、さまざまな立場の方に多数ご参加をいただきました。当日は講師・吉川知德師(第4組阿彌陀寺住職)が、東本願寺出版の「グラフ真宗本廟(東本願寺)の仏花」を教材として使用しながらも、花瓶に立てた心棒に対して、ガムテープでプラスチックコップを留めて受筒の代用にするというユニークな方法、また安全なハサミの使い方などもあわせて説明しながら講習をされました。

講習の順序としては、事前に完成していたお花の横に、もう一杯同じお花を立てるという方法をとられて、非常に見やすくわかりやすい講習となりました。

その後、3つの班に分かれて実際に立花していただきました。講師はお花に角度を持たせて前後のボリュームを出すとか、空間を大事にすることでシルエットを綺麗にするなど、一つひとつの班を回りながら熱心にご指導されていました。ご参加いただいた方からは、「少し心がけるだけでも、こんなに良くなるのですね」、「もっと堅苦しいものだと思い込んでいたけど、目の前で工夫の裏側を見せてもらったら、自分もアイディアが浮かんできて楽しいです!」と非常に喜んでおられました。

この度は、吉川知德講師の場面を紹介させていただきましたが、他の講師もそれぞれに違った工夫や楽しさがあったことを、開催された方々からお聞きしております。

今後とも、みなさまからいろいろな講座開催のご依頼をいただきますとともに、また新たな講座へのご要望も楽しみにお待ちしております。

(第21組西向寺・新川隆教さん)

出向く教化・顕明師の事績に学んでみませんか【しゃらりん34号】

- 2019年02月03日(日)6:03

- コメント: 0

前年度より教区教化事業として新しく「出向く教化」が始まり、「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」も第11組・第21組・第9組に出向き人権学習会を開催させていただきました。初めての試みで不手際も多く、ご迷惑をおかけした事も多々あったと思いますが、私たち自身にとっても高木顕明師(以下、顕明師)の事績に学ぶ良い機縁となりました。

前年度より教区教化事業として新しく「出向く教化」が始まり、「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」も第11組・第21組・第9組に出向き人権学習会を開催させていただきました。初めての試みで不手際も多く、ご迷惑をおかけした事も多々あったと思いますが、私たち自身にとっても高木顕明師(以下、顕明師)の事績に学ぶ良い機縁となりました。

顕明師は1910(明治43)年のいわゆる、幸徳秋水を首謀者とする「大逆事件」に連座した真宗大谷派の僧侶でした。実際には「大逆事件」とは無関係で、非戦をとなえ、差別問題に向き合い、社会的な弱者と共に生きようとされた人です。しかし、こうした活動によって顕明師は当時の国家体制に迎合した和歌山県新宮市の仏教会から排除されていきました。代って関わりを深めていったのが、医師で社会主義者との交友関係もあった大石誠之助、キリスト教の牧師・沖野岩三郎たちでした。そして、大石誠之助と幸徳秋水の繋がりから、新宮市だけで大石を含めて6名もの人が「大逆事件」に連座します。この中の一人が顕明師でした。なぜ新宮市から6名もの人が「大逆事件」に連座したのでしょうか? 結局、本人たちもよく分からないまま裁判が進み、6名に死刑、翌日恩赦により4名に対しては無期懲役に減刑されました。顕明師も減刑され無期懲役となりました。

どうして彼らにこの様な判決が出されたのでしょうか? 逮捕者を出したということで、真宗大谷派(以下、宗門)は顕明師の住職としての活動を調査するために新宮市へ一人の僧侶を派遣しています。この調査の報告書の下書きが派遣された僧侶の寺に残っています。ここから浮かび上がる顕明師は真宗の教えを依り処として真摯に門徒と向き合い、社会と向き合い、自身に向き合う僧侶でした。それにもかかわらず、当時の宗門は判決が出たその日に顕明師の僧籍を剥奪し宗門から追放しました……。

さて、「これ以上の詳細は出向く教化で‼」ということになります。組の人権学習会では「大逆事件」の内容からその背景、そして顕明師の事績などを学習します。他に要望があればできる範囲で応えていきたいと思っています。一人でも多くの人と共に学ぶことを願って活動していますので、どうぞよろしくお願いします。

最後に、人権学習会がなぜ必要なのかについて一言。私たちの宗門は「御同朋」と言いながら、どれほど多くの人を切り捨て排除してきたのでしょうか。例えば、顕明師以外にも部落差別・ハンセン病などの問題に目を背けてきた歴史を持っています。後世を生きる私たちがこのような歴史や先人を批判することは簡単です。しかし私たちが人権学習会で学びたいことは歴史批判・先人批判ではなく、目を背けてきた歴史の中に、また先人が残してくださった課題の中に、私たち自身のあり方を見つめ直すことであると思っています。「共に」と言いながらも人を切り捨て排除してしまう私たち自身のあり様を、私たち「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」と共に今一度見つめ直してみませんか?

(第15組泉勝寺・小松 肇さん)

「是旃陀羅」問題学習会【しゃらりん34号】

- 2019年02月02日(土)12:01

- コメント: 0

2018年12月18日(火)教区教化委員会「社会・人権部」主催の人権学習会が開かれた。内容は2017年にも教区として取り組んだ課題でもある「聖教に現れる差別表現について―「是旃陀羅」問題を中心にして―」を講題とし、この度は、広島県部落解放研究所宗教部会事務局長の小武正教先生(本願寺派 西善寺住職)をご講師にお迎えした。

はじめに小武先生は、部落解放研究所が発行している『経典の「旃陀羅」差別を問う』という冊子の「仏教は”対話”の宗教である」という言葉から、「釈尊の言葉は、一方的に発せられた言葉ではなく、目の前に生きる人々との豊かな対話の中から生み出された言葉だ」と紹介された。そして「旃陀羅」問題を問うきっかけは、2012年に三原市で真宗寺院が過去帳を第三者に閲覧させ、それをNHKが放送したことと説明され、その問題を通して差別法名という視点から、自坊である西善寺の過去帳について語られた。

明治5年に被差別部落寺院が廃寺となり、その地域の真宗寺院がそれぞれに門徒を受け入れることとなった。西善寺も12~14軒を受け入れて現在に至っている。そのような中で1997年に西本願寺の法名調査の折、「新民」の文字がある西善寺の過去帳に対して、被差別部落の門徒さんは、住職に「書き換えてもいいですよ」と言われた。そこに大きな課題があった。それは過去帳とは一体誰のものなのか、そこに書かれた法名は一体誰のものなのかということである。今現在の体裁を整える為に「書き換えてもいい」という被差別部落のある門徒さんの了承の言葉だろうが、差別問題は昔どうだったかを問題にしているのではなく、今現在の私の問題として向き合って行かないと、今ここに有るのに、それが見えなくなってしまう。是旃陀羅の問題もまさにその通りであり、「王舎城の悲劇」は教えを伝えるための昔話の架空の物語ではなく、マガタ国において実際にあった出来事であり、それは私たち人間の生身の姿を表している。そういう意味で親鸞聖人はこの観経の課題をとても大切に扱われた。

戦前・戦後にわたって大谷派の融和運動を指導した武内了温師が「旃陀羅こそが救いの正客」だと言われているのは、親鸞聖人の教学がまさに「悪人正機」ということであり、それは「悪人も救われる」ではなく「悪人こそ救われる」ということが親鸞思想そのものであるからだ。

そして小武先生は、大きな「問い」を出された。観経の旃陀羅という文言を今後どうして行くのか。①このままでは「差別文章」となるので「削除」して、別の言葉に変更する。②不読。読まないようにして、親鸞聖人がどう向き合ったかを明らかにして行く。③たとえ差別文章であっても「経典」の言葉をかえることはできない。これら3つの選択肢が提示されて、班別座談会で話し合った。座談会後にそれぞれの班の発表があった。削除するという選択については、反対意見が多く、不読にして、問題と関わり続けるというのが大半の意見だった。

先生は最後にこうしめくくられた。今私たちが考えなければならないことは、悪人の救済という視点を持つ親鸞聖人の教学を持った私たちの教団が本当にそうなっているか。「現実の差別を肯定」し「救済は観念化」に転落していないか。今一度親鸞聖人の教学を点検しなければならないと。

(第17組法觀寺・廣瀬 俊さん)

坊守会との懇談会を開催【しゃらりん34号】

- 2019年02月01日(金)6:29

- コメント: 0

大阪教区教化委員会/組教化推進部はこれまで各組教化委員長、組人権推進要員、各祖同朋の会教導の方々との協議会を重ね、今回は教区坊守会のみなさまとの意見交換会となりました。

意見交換会に先立ち、坊守会の事業報告など例会から同席させていただいて驚いたのは、こんなに多岐にわたる活動をされていたのか!ということです。私以外の教区の住職さん方もこれほどの活動内容だとはきっとご存じないのではないでしょうか。

さて例会の後、いよいよ各ブロックに分かれての意見交換会となりました。出てきたご意見は組教化委員長の時と同じく、組によって事情が大きく異なり、盛りだくさんの活動を行っている組もあれば、最低限のことをやるので精一杯の組もあるということでした。坊守会で報恩講をお勤めされていたり歎異抄講座を行ったりしている組もあれば、教区の行事に参加することをもって組の活動に充てている組もあります。

さて例会の後、いよいよ各ブロックに分かれての意見交換会となりました。出てきたご意見は組教化委員長の時と同じく、組によって事情が大きく異なり、盛りだくさんの活動を行っている組もあれば、最低限のことをやるので精一杯の組もあるということでした。坊守会で報恩講をお勤めされていたり歎異抄講座を行ったりしている組もあれば、教区の行事に参加することをもって組の活動に充てている組もあります。

そうした中で共通したのは、組内の役員人事の難しさや、坊守さん同士の世代間の問題。それから研修会の行き先や学習会の内容と講師選定に、どことも苦労しておられる様子でした。前者について組教化推進部は全くお役に立てませんが(笑)、後者については教区教化委員会の新体制が推し進めている「出向く教化」が一助となるはずです。しかし、それが十分に周知されていないことが改めて明らかになりました。今後ともしっかりとアピールしていくことが必要です。また、分かり易い、選びやすい情報提供もこれからの課題です。

各組の活動以外にも、社会情勢やお寺の現状と未来についてなど、坊守視点のさまざまなご意見を聞かせていただけて大変有意義なものでした。坊守のみなさまにおかれても住職経由ではなく、直接教区の情報を入手できたのはよい機会になったのではないかと思います。また、各組の報告を聞いている坊守同士で「それいい、詳しいこと教えて」「いいですよ」という言葉が交わされ、情報交換の場になっていたのもよかったと思います。特に「それから○○でお食事して~」「そこどうやった?」「美味しかったですよ」と、その辺の情報にめっちゃ食いついて盛り上がっておられました(笑)。

そんなこんなであっという間に終わった意見交換会でした。みなさんまだまだ言いたいことは尽きなさそうでしたので、またこのような場を設けてはどうかと後日の組教化推進部の会議で話したことです。

(第27組願隨寺・平野圭晋さん)