絵本『いらいららっぱ』【しゃらりん33号】

- 2018年06月07日(木)14:34

- コメント: 0

新教区教化体制 初年度を振り返って【しゃらりん33号】

- 2018年06月06日(水)13:50

- コメント: 0

総合調整局

宮部 渡 局長

新教区教化体制では、企画部会から、総合調整局へと組織が変わり、充て職中心の構成から、現場にたつ各専門部会の幹事が中心に委員会全体を見渡し、事業内容の点検・調整を行っています。

従来の体制と大きく変わったことの一つに、お寺や組に「出向く教化」を旗印として専門部会に「組教化推進部」、「広報・出版部」がコーディネート部門として誕生したことであります。(内容は下部の報告を参照ください)

この効果の一つとして、従来の企画部会・幹事会では、専門部会ごとの事業内容の報告会を中心に進められてきた会議が、総合調整局では、各局員が教化事業全体にテーマ性を持ち共通課題を持って話し合われる機会が増えたことがあげられます。

まだまだ、スタートをきったばかりで、事例は少ないですが、組からの情報が思わぬ新展開のヒントになったりする一方、教区の持つノウハウが、組で講師派遣等で成果を生んだり、発信力をアップさせたり、これがまた専門部会間の横のつながりを生んだり。それらの刺激が今までにない立体的な話し合いが行われる結果を生みました。

それゆえ同時に、今まで表に出にくかった各組の教化委員会の持ち方の違いや、青少幼年活動の有無、門徒さんまで情報が届きにくいなど、問題点も浮き彫りになりつつあり、課題が多いのも事実です。

あせらず、一歩一歩、歩みを進めてまいりたいと思っております。

組教化推進部

山口 知丈 幹事

新教区教化体制のモットーである「現場が主役、つながる教区教化」を実現すべく私たち「組教化推進部」がスタートして、はや一年が経過しつつある。幸いにも、これまで教区や組の中で、様々な場面を通して活躍をしてきた人に、この新設の専門部会の委員に就いていただいた。とはいえ、何しろ初めての試みであり、正直なところ、どのように動き出せばよいのか、暗中模索であった。

まずは、各委員を所属する組の含まれるブロック担当とした。他のブロックを担当しダイナミックな情報交流をとも考えたが、少しでも「組」という現場に、迅速かつ親身に「出向ける」ことを優先し、委員が所属するブロックに割り振った。

次に、組教化委員長懇談会を開催させていただいた。自身が「出向く」より先に、各組長さんにお集まりいただいてしまったわけである。大変心苦しかったが、「主役」となる「現場」の、その立役者となる方々に、一日でも早く挨拶をし、均一なスタートを切らせていただきたかったからだ。以来今日まで、ありがたいことに多くの組に受け入れていただき、ほぼ全部の組に出向かせていただけそうである。「つながる」足がかりは、頂戴した。さあ、これからだ!

広報・出版部

澤田 見 幹事

広報・出版部は今年度から新たにできた専門部会です。この機関誌や教区テーマを広報する広報コーディネート実行委員会、ウェブサイト「銀杏通信」を維持管理するホームページ実行委員会、そして視聴覚伝道実行委員会と出版会議が一緒になっています。多岐にわたる部会ですが、3年間を通して、各実行委員会でできることを模索してきたいと思っています。

広報・出版部は今年度から新たにできた専門部会です。この機関誌や教区テーマを広報する広報コーディネート実行委員会、ウェブサイト「銀杏通信」を維持管理するホームページ実行委員会、そして視聴覚伝道実行委員会と出版会議が一緒になっています。多岐にわたる部会ですが、3年間を通して、各実行委員会でできることを模索してきたいと思っています。

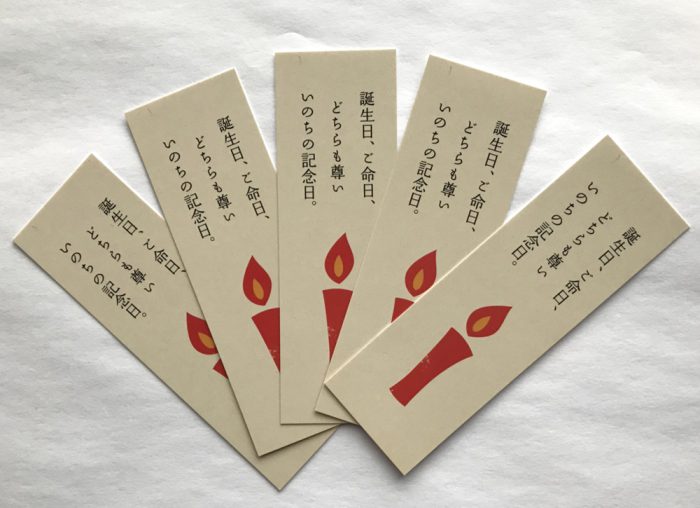

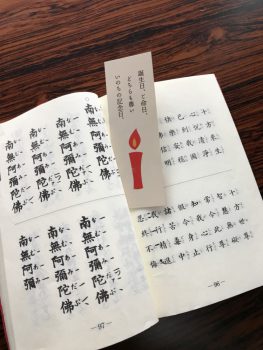

まず今年度は、新しい教区テーマを広報するために栞やはなびらを制作し、また新しい試みとして法話を録音したカセットテープのデジタル化などにも取り組みました。

次年度以降は法座などの記念品にしていただけるグッズや、新たな視聴覚教材、そして出版物などを他の専門部会と協力しながら作っていきたいと思っています。

こんな本を作って欲しいなどご要望がありましたら、ぜひお寄せください。

儀式・法要部

新川 隆教 幹事

儀式・法要部には、儀式声明作法講習会、教区声明講習会、得度準備講習会、得度受式後研修会といった別院等を会場とし皆様にご参加いただく講習会と、同朋唱和講習会、子ども同朋唱和講習会のように、ご依頼を受けて出向く講習会があります。

また、寺院儀式相談室は、皆様のご希望に沿う形で即実行する講習会を目指しております。本年度は特に、たくさんのご質問やご依頼をいただき、報恩講諸作法、仏華、装束作法、寺院葬儀についてなど、多岐にわたる講習会を開催させていただきました。これらは、コーディネート部門として広報・出版部からの発信と、組教化推進部の各組からの聞き取りが機能し、教区の方々と繋がっていることを感じます。

また、寺院儀式相談室は、皆様のご希望に沿う形で即実行する講習会を目指しております。本年度は特に、たくさんのご質問やご依頼をいただき、報恩講諸作法、仏華、装束作法、寺院葬儀についてなど、多岐にわたる講習会を開催させていただきました。これらは、コーディネート部門として広報・出版部からの発信と、組教化推進部の各組からの聞き取りが機能し、教区の方々と繋がっていることを感じます。

しかしながら、新体制の教化委員会が今年度の総括をし、今後の計画を立てていくことについては未だ始まっていないことであり、中・長期的展望を見据えて協議していけるか、ということについては身の引き締まる思いがしております。

研修・講座部

建部 智宏 幹事

今年度より旧行事部の事業が加わりましたが、それぞれの事業自体は引き続いて行われているものでしたので、大きな戸惑いもなくスタートできたように思います。

今年度より旧行事部の事業が加わりましたが、それぞれの事業自体は引き続いて行われているものでしたので、大きな戸惑いもなくスタートできたように思います。

また、関わってくださる各実行委員の皆さまの中には、新しく参加してくださる方もたくさんおられましたが、今年度より任期が3年となりましたので、焦ることなく交流することができました。

ある委員の方から「既存の事業を単年度でどうこなすのかということに終始しなくていいのはうれしい。私たち委員が事業の願いを理解し、それぞれ意見を出しあい、3年という期間で一つの形にしていくことが出来ればと思う。またそのことによってここにいる私たちが「同朋」であるということを見出していければ」とおっしゃられたのが印象的でした。

来年度に向け、各講座の充実はもちろんのこと、事業に関わってくださる方たちとのさらなる交流を深め、ともに「同朋」の場を考えていければと思います。

社会・人権部

稲垣 洋信 幹事

真宗大谷派では、親鸞聖人の精神をもとに様々な社会問題と差別問題について聞き・学び・語りあう活動をしている。大阪教区においても社会問題・差別問題に関する実行委員会を中心にこれまで各々活動をしてきた。

そして、今年度より各実行委員会における問題の共通点を話しあい、共学していくために、各実行委員会から一人ずつが部員となり「社会・人権部」として活動することとなった。

そして、今年度より各実行委員会における問題の共通点を話しあい、共学していくために、各実行委員会から一人ずつが部員となり「社会・人権部」として活動することとなった。

今年度は、今まで通りの活動を続けながら「社会・人権部」としてどのような話しあいがもたれるべきかを考える一年になったと思う。

今までは各実行委員会を中心に学びを深め企画から実行までを担ってきた。そのために、年間の事業がおおよそ決まっているがゆえに、共通点がありながらもそれぞれが独立し事業を行ってきた。「実行委員会」という場合にはそれで何ら問題はないと言えるが、総合的に取りまとめる「社会・人権部」としては例年どおりというわけにはいかないと思う。

なぜならば、当専門部会の事業は実行委員会の活動から共通の課題を見出し、社会あるいは差別の問題について発信していくことであると思うからである。

青少幼年部

松井 敦 幹事

青少幼年部は新設のため、まだまだどのような活動をしていいのか模索しながら、1年を過ごしたという感じです。

その中でも9歳から13歳までの子どもたちを難波別院報恩講結願日中に出仕するという企画は、子どもたちにとっていい経験をさせることができたと考えます。

その中でも9歳から13歳までの子どもたちを難波別院報恩講結願日中に出仕するという企画は、子どもたちにとっていい経験をさせることができたと考えます。

また、青少年教化の推進と題して大阪教区の青少年4団体との交流を深め、その活動を全寺院に知ってもらうために年に3回カラー印刷のチラシを発行いたしました。

幼年教化の推進ではこの6月には難波別院本堂において子ども初まいり(初参式)を開催いたします。生まれたての子どもとそのご家族がそろってお参りすることは意味深いことだと考えます。今後の展開といたしましてはこの初参式を各寺院でもできるように執行の手引きの作成を考えています。また初参式に来ていただいたご家族には子ども新聞の発行や、誕生日には誕生日カードをお送りすることなども検討しています。

法話のテープ、CDにします!

- 2018年04月21日(土)10:08

- コメント: 1

お寺に眠っている法話のテープなどを、無料でCDにいたします!

視聴覚伝道実行委員会では、みなさまのお寺に眠る法話の録音テープを無料でCD化する事業を始めました。

カセットテープなどのアナログ媒体は年月と共に劣化し、また再生できる機器も少なくなっていきます。そこでこの機会にぜひデジタル化(CD)し、大切な財産として保存されてはいかがでしょうか。

対象:大阪教区内の寺院・教会

対象媒体:カセットテープ・オープンリールテープ・MD・DATなど

手数料:無料

大阪教務所へご持参ください。

注意事項

- 法話の録音に限ります。

- 話されている方のお名前がわかるもの(日時・場所もわかっていればお知らせください)

- 媒体の状態によってはお受けできない場合もございます。

- 万が一、デジタル化の作業の途中に劣化によって媒体が破損しても、責任は持ちません。

- CD以外のデータ形式についてはご相談ください。

- 年度内でお受けする本数には限りがあります。上限に達し次第、締め切らせていただきます。

- 教区ホームページ「銀杏通信」にて公開させていただく場合があります。

大阪教区教化委員会 広報・出版部/視聴覚伝道実行委員会

獅子吼の会、本日18時より二夜目の法話ネットライブ

- 2018年02月08日(木)15:25

- コメント: 0

「第十四回・三夜連続法話の会」二夜目、本日18時~20時、難波別院(南御堂)同朋会館講堂にて行います! 「蓮如上人、仰せ候う」と題し、『蓮如上人御一代記聞書』より会員四名がお話させていただきます。どうぞご聴聞くださいますよう、ご案内いたします。

第104条「今日の日はあるまじきと思え」松井 恵 (門真市・心願寺)

第122条「一宗の繁昌」 松尾陽子 (茨木市・淨教寺)

第157条「仏法をあるじとし、世間を客人とせよ」松尾智仁 (鶴見区・専立寺)

第171条「人は、あがりあがりて、おちばをしらぬなり」宮部 渡 (門真市・西稱寺)

また昨日に引き続き、インターネットでのライブ配信も行います。下記よりご覧になれます。

三夜連続法話の会、本日インターネットライブを行います!

- 2018年02月07日(水)17:30

- コメント: 0

いよいよ本日より三日間、第14回の三夜連続法話の会が難波別院にて18時より開催されます。今回は「蓮如上人、仰せられ候う」と題し、『蓮如上人御一代記聞書』よりお話させていただきます。

ライブ配信も行います。会場に起こしになれないかたも、ぜひこちらでご覧ください。

今年もちいちの華をよろしくお願いいたします

- 2018年01月10日(水)20:56

- コメント: 0

折々の華【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月25日(月)13:53

- コメント: 0

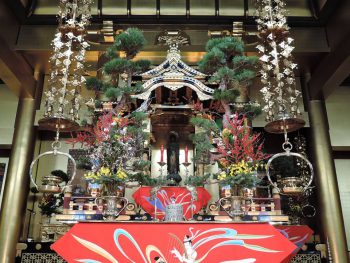

正月の立華と竹の水揚げ

仏華は、私たちのお寺の内陣の荘厳の中でも、ひときわ参拝の門徒さんの目にとまりやすいものです。

ですので年がら年中同じお華を立てるのではなく、できるだけ法要の軽重などによって変え、また折々の季節の花を用いて四季の移ろいを表現していきたいものです。

これからの冬から春にかけての時期は、立華をするにはたいへんよい季節です。長く保ちますし、木花の種類も豊富に出回ります。ウメ、ロウバイ、ボケ、ツバキ、モモ、カンザクラ、モクレンなど、さまざまな真で立てることができます。

また正月の華は松竹梅をはじめ、センリョウやナンテン、ハボタン、ヤナギやクマザサなど正月特有の花材を用いて、新年らしく華やかに立てたいものです。

写真の仏華は御代前のもので、竹を真にしています。あまり竹藪などが近くになく、手に入りにくい方も多いと思いますが、入手できればとても立てやすく、そして目立つものです。水さえ揚がれば今の季節なら半月以上は保ちます。

水揚げの方法は上から揚げたい枝があるところまで水が入るように竹の節を金棒などで抜き(すべての節を抜かないでください)、上部から熱湯を入れます。それからすぐにその熱湯を捨て、今度はお水を入れます。あとは水が減ったぶんを上から補水してください。一日置いておけば成功しなかったものは葉が丸まってしまいますので、水揚げは立華する前日にするとよいでしょう。

(詳しい方法は「ちいちの華ウェブサイト―竹の水揚げ編」をご覧ください。

その他、副(ソエ・真の下から向かって左後方に伸びる役枝)には枝垂れ柳を用いています。内陣の床まで届くような長い柳は高価ですが、使うとお正月らしく、そして格好のいい花材です。

みなさまもぜひこのように季節感を大事にして、仏華を楽しんで立ててみてください。

(文・立華 ちいちの華 澤田 見)

【使用花材】

真=竹/役枝=センリョウ(赤)・枝垂れ柳・ヒバ/胴=ヒバ・キク(白・黄)・コギク(白)・ナデシコ・ハボタン

※「ちいちの華」のウェブサイトなどにも立華の手順が解説されています。ぜひこちらもご参照ください。

www.icho.gr.jp/n_dantai/chiichi

マンガ「真宗仏事研究所①」【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月23日(土)15:09

- コメント: 0

今号より新連載の「真宗仏事研修所」(作・廣瀬 俊、画・上本賀代子)です。寺報などに転載していただいてもかまいません。

ちょっと聞いてこ「僧伽について」【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月21日(木)11:25

- コメント: 0

お釈迦さまが悟りを開かれ、布教をはじめたころ、お釈迦さまを慕った修行者や在家信者がお説教を聞き、生活を共にするため、各地に小さな集団を作りました。その集まりを「サンガ」と呼びます。「サンガ」とはインドの古い言葉で「集団」「群れ」を意味します。後に出家修行者を中心とした仏教教団を指す言葉となりました。その集団の性質は時代によって変遷していきますが、仏の教えを学び聞く者の集まりというところは変わりません。やがて、仏教が中国に伝わり経典が漢訳されると、「サンガ」は「僧伽(そうぎゃ)」と音写されました。ちなみに、お坊さんのことを「僧」と呼びますが、この「僧伽」に由来するそうです。日本には飛鳥時代に仏教が伝わり、仏教を篤く敬われた聖徳太子(厩戸皇子)は、自身の作られた十七条憲法の中に「篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり」と記されています。また、真宗門徒が法話をいただくとき、「自ら僧に帰依したてまつる」と三帰依文を唱和します。ここに出てくる僧とは「僧伽」を意味します。釈迦牟尼仏、仏法そして僧伽(サンガ)が三宝として敬われ、大切にされてきたのです。

お釈迦さまが悟りを開かれ、布教をはじめたころ、お釈迦さまを慕った修行者や在家信者がお説教を聞き、生活を共にするため、各地に小さな集団を作りました。その集まりを「サンガ」と呼びます。「サンガ」とはインドの古い言葉で「集団」「群れ」を意味します。後に出家修行者を中心とした仏教教団を指す言葉となりました。その集団の性質は時代によって変遷していきますが、仏の教えを学び聞く者の集まりというところは変わりません。やがて、仏教が中国に伝わり経典が漢訳されると、「サンガ」は「僧伽(そうぎゃ)」と音写されました。ちなみに、お坊さんのことを「僧」と呼びますが、この「僧伽」に由来するそうです。日本には飛鳥時代に仏教が伝わり、仏教を篤く敬われた聖徳太子(厩戸皇子)は、自身の作られた十七条憲法の中に「篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり」と記されています。また、真宗門徒が法話をいただくとき、「自ら僧に帰依したてまつる」と三帰依文を唱和します。ここに出てくる僧とは「僧伽」を意味します。釈迦牟尼仏、仏法そして僧伽(サンガ)が三宝として敬われ、大切にされてきたのです。

さて、サンガに集う人はどんな人なのでしょうか。仏教を学ぶ者の集まりと聞くと、何か大そうに感じますが、特別な人の集まりではありません。誰の心の奥底にもある、生まれた意義を明らかにしたいという願いに突き動かされ、真実の教えを求めようとする人たちの集まりです。そして、その教えを求めるのは一人ではありません。共に歩む仲間がおり、また、私たちに先だって歩まれた人がいるのです。それこそお釈迦さまの時代から現代までどれだけの人が歩まれてきたことか。数えきれない人によって仏法の尊さが証(あかし)されてきたのです。

私たちの生活は「今より楽をしたい」「他の人より得をしたい」というような、自己中心的な思いに縛られています。他人と比べ喜んでみたり落ち込んでみたり、その時の状況に振り回されてばかりです。だからこそ、今、ここにある私をそのままに喜べる道を、よき友と共に仏法に訪ねることが、私たちに願われているのではないでしょうか。

(教化センター主幹・三浦 央)

お寺の未来~それぞれの取り組み【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月19日(火)11:15

- コメント: 0

お寺葬~第3組恩樂寺

当恩楽寺では、3年前からお寺を会場に葬儀を執行する「お寺葬」の取り組みを始めた。「葬儀会館と比べ、遺族との距離がとても近くなり、法話も聞いてもらいやすく安価である」のが当寺のお寺葬である。始めたきっかけは、法話好きな私には葬儀会館での教化・法話がやりにくく物足りないのが理由だ。

お寺葬では、臨終時に「必ず一番最初にお寺へ連絡」してもらうことから、お寺へご遺体を搬送してから枕勤め、打合せ、湯灌、納棺、出棺、火葬まで全てのプロセスに関わり、おもに寄り添い傾聴し、時には機に応じて仏法を話すこともある。本堂での通夜法要後は座敷にお斎会場を設置し食事を共にしたり、布団を用意することもある。

本堂を会場に、既存の施設と野卓などを使用し、「寺族」も様々な手伝いをするため、遺族にとっては葬儀費用が比較的安価になるのがメリットであるが、葬儀社の協力も大切であり、利益が出るよう配慮して良好な関係を築くことも必要である。

また他にも、遺影の準備や食事、移動手段の手配など、喪主以外の親族に任せ何かの役割を与えることをも重要。喪主の負担軽減だけでなく、儀式に対する参加意識の向上も期待できる。すると儀式や法話への共感が高まり、仏教やお寺に関心を持ってもらえ、お寺葬の後、行事に参加する人が増えた。

これまで自坊の門徒と地域対象に何度かお寺葬説明会を開いたが、他にもフェイスブックで呼びかけた僧侶を対象に開催し、その様子は『中外日報』などにも報じられた。また第2組青年会、第20組仏教講座にて「寺族」向けの講習をする機会もいただいた。

実は最初は自坊だけの活動にして、他寺院にはナイショにしようと思っていた。しかし、閉塞しつつある寺院の運営状況は仏教界全体の問題である。自坊だけが盛り上がっていくことは不可能で、ご門徒や他寺院、宗門全体が元気にならないと共倒れになる。共に学ぶ仲間が最も大切だと信じて精進する日々である。当寺にはこれまで培ったお寺葬の経験と資料などを提供、説明する用意があるので、ご検討される方は気軽にご連絡ください。(連絡先メールアドレス:onrakuji7676@gmail.com)

当寺での取り組み方を全てマネしていただきたいわけではなく、条件的にできない場合もあり、寺院内の人間関係や地域のシキタリ、強い葬儀社など、様々に反発して歪みや混乱を生じさせてまで取り組むべき方策ではない。熱心に取り組んでもマイナスになる可能性は十分にある。特に地元の強い葬儀社とは慎重に歩み合わせるべきである。私はそれらの問題と真っ向勝負し、寺院内人間関係、古い地元葬儀社との関係を悪化させた。そこまでしてやるべきだったのかと言われると、もっと摩擦少なく要領よく取り組めただろうと反省はあるが、それ以上に門徒が篤くなってくれた点において、そうだと言いたい。

(第3組恩樂寺・乙部大信さん)

寺フェス~第2組稱念寺

11月3日文化の日、自坊稱念寺で「寺フェス」というイベントを開催した。普段はライブハウスで演奏している若い演者さんたちが出演する音楽イベントである。尼崎にあるライブハウスの全面的な協力により、お寺はお祭りのような賑わいに包まれた。

それまでの稱念寺は地域に開かれていない寺院であった。何とかして地域に開かれたお寺にしたいと住職を継いだこの1年間、色々なことを考えて来たのだが、自分一人の力では計画は遅々として進まなかった。同時に住職として、また人間として成長をするために沢山の人に出遇う事も必要だった。

ふと思い出して訪れたのが尼崎にあるそのライブハウスだった。仕事を終えた若い人たちが自分の技を披露し、ファンと交流を持つ。そこには苦しいこと悲しいことを歌にして歌う人がいて、その歌で救われる人たちがいた。彼らは互いに寄り添い、認め合っていた。そのような文化はお寺にもあったはず。楽しくお寺を訪れて、寄り添い、認め合い、日常に帰っていける場が。このような2つの文化が混ざり合った時、どうなるかとても知りたくなった。

お寺でライブをする協力を求めたとき、嫌な顔をする人は居なかった。お寺という文化に対する興味は若い人たちにも強くあったのだった。そういう人たちに勇気を貰う形で、今回のイベントは最高の形で開催することが出来た。素晴らしい音楽が本堂に流れ、多くの笑顔で満たされた。そして何よりも、仏様の話を聞いてくれた暖かくて真剣な表情を僕は生涯忘れることはないだろう。

(第2組稱念寺・岸野龍之さん)

教区テーマの栞を作成しました

- 2017年12月16日(土)16:43

- コメント: 0

出向く教化のご紹介【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月16日(土)8:00

- コメント: 0

4組寺族研修会へ〈寺院儀式相談室(儀式・法要部)〉

2016年度の第4組寺族研修会のテーマは「こんな時どうする? ―今さら聞きにくい葬儀・法事の儀式作法 おさらい―」。前年度の研修で、葬儀を見直そうということになり、「寺院儀式相談室」(教区教化委員会 儀式・法要部主催)を活用し、講師を吉川知德師(第4組阿彌陀寺)にお願いし、葬儀について2回の研修を行いました。

2016年度の第4組寺族研修会のテーマは「こんな時どうする? ―今さら聞きにくい葬儀・法事の儀式作法 おさらい―」。前年度の研修で、葬儀を見直そうということになり、「寺院儀式相談室」(教区教化委員会 儀式・法要部主催)を活用し、講師を吉川知德師(第4組阿彌陀寺)にお願いし、葬儀について2回の研修を行いました。

1回目は自坊の常榮寺にて、概説的に「葬儀とは?」をテーマに資料を参照しながら、「寺族」の葬儀・中陰の一連の流れを確認しました。儀式作法の由来・由縁にまでさかのぼって教えていただき、疑問に思っていたことが色々と納得のいく研修会でした。

2回目は聞名寺にて、西川禅慈師(第5組法泉寺)を助手に、実習形式で行いました。初めに、『真宗大谷派 寺院における葬儀の基本』(大阪教区出版会議)をテキストに、「紙華」や「根菓餅」の由来などを聞き、いざ制作へ。材料を準備していただいていたこともあり、初めてながら2時間の研修で「紙華」一組と「根菓餅」一対が完成しました。材料集めから始めるとなるとかなり大変なことが想像できます。最後にその材料の入手方法を教えていただき研修を終えました。

改めて考えてみて気づかされたことや、実際に手を動かしてみてわかったことなど、お陰様で充実した研修になりました。

(第4組常榮寺・久世見証さん)

第9組人権研修へ〈ハンセン病問題に共に学ぶ実行委員会(社会・人権部)〉

第9組では、6月30日午後、豊中市の誓願寺で人権研修を実施しました。

第9組では、6月30日午後、豊中市の誓願寺で人権研修を実施しました。

テーマは「ハンセン病問題から学ぶ」で、研修は二部構成としました。第一部は「真宗大谷派とハンセン病問題」という題で、真宗大谷派ハンセン病問題に関する懇談会委員である小松裕子師に講義をして頂きました。第二部はハンセン病回復者でハンセン病関西退所者いちょうの会原告団顧問の森敏治師に、「偏見・差別解消に向けて~これからもありのままに~」という題で語っていただきました。森さんは、ハンセン病であったことを隠さず生きておられます。

後の質疑の時に、私は思い切って尋ねました。「こんなことを尋ねてよいのか、失礼なことをお聞きすることになると思いますが、ハンセン病を発病したことは自分の意志ではないのに、自分にはどうしようもなかったのに、その納得し難い自分の境遇をどのようにして受け入れたのか、受け入れられたのか、頷けたのかをお話しいただければ幸いです」と……。「このような病気に生まれたこと、お母さんを恨んだことはないけれど、隔離政策が憎い。隔離政策が悪い」と言われました。

ハンセン病については、私はこれまで身近に知ることはありませんでしたが、知ることからしか始まらないと改めて思いました。森さんが自身の思いを静かに語られた言葉とその姿を見て、これまでの苦難の歩みを想像しました。そして、その事実を知った私たちが、今後どう行動しどう言動するのか、その姿勢を私たちが問われることになりました。

(第9組浄光寺・木田正裕さん)

子ども会へのブットンくんの派遣〈子ども同朋唱和講習会(儀式・法要部)〉

こんにちは、ブットンくんと一緒に、いろんなお寺の子ども会に遊びに行っているお兄さんです。

こんにちは、ブットンくんと一緒に、いろんなお寺の子ども会に遊びに行っているお兄さんです。

僕たち「子ども同朋唱和講習会」メンバーは、難波別院の公式キャラクターであるブットンくんと一緒に、依頼を受けた大阪教区のお寺の子ども会にお邪魔をして、お寺に遊びにきた子どもたちと一緒に正信偈のお勤めをしています。

とはいえ、いきなりお勤めをすることは子どもたちにはとても難しいので、みんなと仲良くなるために、本堂でゲームをしたり絵本を読んだり、楽しいことをいっぱいしています。

初めて会った友達同士でも、1時間から2時間を一緒に過ごすうち、すぐに心の距離が近くなっていくことが子ども会の良さだと思います。

僕たちスタッフは、ただ子ども会にお邪魔して、お勤めをするだけではありません。

年間、数回の教区内講師からゲーム等の講習を受けつつ、年に1回は教区外から講師を招き、1泊研修をしています。

毎回講師の先生からは「お寺で子ども会をすることはどういうことか?」という課題をいただいています。

また、「子どもは漢字で子供と書きますが、大人の供をさせる『供』ではなく、大人側が子どもの純粋な眼から学ぶ活動の場が子ども会ではないだろうか」と教えていただいています。

子どもたちが本堂で手を合わすことをすすめる活動は、これからのお寺での聞法生活や、ひいてはお寺の護持につながる活動であるといえるのではないでしょうか。

子ども1人からでも子ども会を開催していただけますし、お寺に来た人たちには「このお寺に遊びに来てよかった」と思えるように全力を尽くします。

ぜひお気軽にご依頼くださいね。

(第5組浄琳寺・森 広樹さん)

組教化推進部スタッフ紹介【しゃらりん32号記事】

- 2017年12月14日(木)10:09

- コメント: 0

ご承知の通り2017年度より、新教区教化体制が、〈現場が主役、つながる教区教化〉をスローガンとして始まりました。その背景には、これまで教区教化委員会と、各組・各寺院とのつながりは薄く、教区教化と言いながらも教区全体を見通せていないという視点と、各組・各寺院の現場を支える教区教化であってほしいという声が大きかったということがあります。

そこで新教区教化委員会では、教区と各組をつなげていくコーディネートを担う部門として「組教化推進部」を設置いたしました。まずは、各組(各ブロック)に出向いて、現場の声を聞き、現場が抱える課題やニーズを把握した上で、必要な教化支援を模索し、教区教化委員会のの事業や他組における参考例を紹介するなど、教区と組、また組と組の橋渡し役(つながる)を志向します。つまり、教区と組をつなぐ窓口が設置されたとご理解いただければと思います。

この度の「しゃらりん」では、その組教化推進部の各ブロック専属の担当者をご紹介したいと思います。

市内ブロック(第1組~第7組)

藤井真隆(第2組即應寺)

「市内ブロックを担当させていただきます藤井です。市内ブロックは大阪市内7ヶ組で構成され、その地域ごとの特色や課題はさまざまです。各組で抱えておられる課題や問題点をお聞かせいただき、教区との連携・情報交流の役割を通して、各組の活性化に役立てるよう努めてまいります。」

北摂ブロック(第8組~第11組)

山口知丈(第9組昭德寺)

「北摂ブロックを担当させていただくことになりました山口です。北摂は、どこの組も、地形的に山間部に寺院が点在されること、また、兼職されている住職方との連携などの課題が窺えます。各組に出向き、かつての蓮如上人の教線のご縁を少しでも大切にしていきたいと思います。」

北河内ブロック(第12組~第15組)

小松 肇(第15組泉勝寺)

「北河内ブロックを担当させていただく小松です。積極的に活動をしておられる北河内各組にとって、新しい事業の実施は負担が多いでしょうが、現状の事業の見直し作業を組教化推進部と行ってみませんか? 各組の事業情報を横断的に知ることができるので、お手伝い出来る事があると思います。」

中河内ブロック(第16組~第19組)

廣瀬 俊(第17組法觀寺)

「中河内ブロックの廣瀬です。その昔、八尾別院を中心にお逮夜市の賑わいがあったように、河内には河内の門徒に合った教化活動がきっとあるはずです。門徒さん一人ひとりに教えが届く活動をお手伝いしたいと思います。」

和泉ブロック(第20組~第23組)

松井 聡(第21組浄得寺)

「和泉ブロックを担当する松井です。私の担当する地域は、だんじりや布団太鼓で活きのいい泉州地区と伝統のある和歌山県です。各組の意見を教区に伝え、組の教化活動の手助けができればと考えております。よろしくお願いします。」

大和ブロック(第24組~第27組)

平野圭晋(第27組願隨寺)

「大和ブロック担当の平野です。大和は過疎化が進み、無住や兼業寺院が過半数を占め、また住職の高齢化等で活動が制限されている寺院が多いのが実情です。そうした地域性に即した教化をご提案できたらと思っています。」

福井別院の立華をいたしました

- 2017年12月13日(水)16:25

- コメント: 0

教区テーマポスター配布中

- 2017年08月09日(水)10:00

- コメント: 0

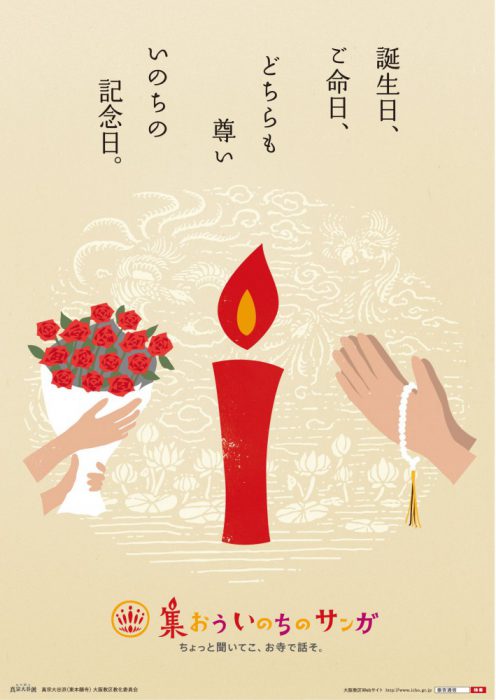

今期の教区テーマが、「集おういのちのサンガ―ちょっと聞いてこ、お寺で話そ。」と決まり、テーマポスターを総合調整局と広報出版部とで制作いたしました。

現在行われている教務所長巡回のおりに、教区内寺院に配布しております。ぜひご掲示いただきますよう、お願いいたします。

教区テーマについて

このテーマが生みだされてきた背景には、教育・医療・科学・宗教などさまざまな分野において、いのちの危機的状況(一人ひとりのいのちが孤立化する状況)が露呈してきており、世界的にも保護主義が台頭し、政治動向も排他的な傾向が強くなってきている現状があります。そのような中で、どこまでも本願(念仏)を根拠にした僧伽を回復する歩みを共にしていきたいということを願いといたしております。寺院という場に年齢や性別、社会的地位や立場などを超えて一人ひとりが尊ばれる場として、具体的には同朋会運動の原点でもある「教えを聞き、語り合う場」に集おうと呼びかける言葉として表現いたしました。(所長巡回レジュメより引用)