ちょっと聞いてこ「本尊について」【しゃらりん34号】

- 2019年02月06日(水)6:26

- コメント: 1

本尊について/沖野頼信さん

真宗大谷派の本尊は「阿弥陀如来」です。

その「本尊」の持っておられる願いごとを「本願」といい、本願を聞いて救われるのを「信心」といいます。

真宗では願いごとをするのは阿弥陀如来の側であって、人間はその願いを聞く側です。

自分で願い事を作って、仏様にその願いを叶えてくださいと頼んだりはしません。

なぜなら、そんな自分で作った願い事は、欲望の満足を願っているだけだからです。

しかし第十八番目の本願で、阿弥陀如来から教えていただいた、一つの「願い事」だけは例外です。

それは、「欲生我国」(極楽浄土に生まれたいと欲する)です。

この願い事をしたあとは、修行をします。

この願い事をしたあとは、修行をします。

「乃至十念」(まあ大体十回ほど、お念仏を称える)です。南インドの龍樹菩薩はこの修行を易行と言われました。

本来仏教はこの世の真実を顕らかにするものです。それを「悟りを開いた」といいます。

それで、お釈迦さんはそのために三つの法を説かれました。それを「三法印」といいます。

これを説く宗教を仏教といい、これを説かない宗教は仏教ではない、という意味です。

まず最初の法は「諸行無常」です。これは神様も仏様も、それから私も「この世を思いどおりにはできない」という意味です。仏花がそれを表しています。

次の法は「諸法無我」で、この世を客観的に見れば「良いも悪いもないよ」です。お燈明がそれを教えています。

最後の法は「無為涅槃」で、「欲望が無くなって、死んだも同然」という意味で、楽になった状態です。お香がそれを語っています。

初期の仏教は欲望を無くする方法を教えてくれていました。

龍樹菩薩は「無我」の代わりに「空」を教えてくださいました。空とは「無意味」とか「空っぽ」とかいう意味で「良いも悪いもない」世界を表しています。

天親菩薩は無我や空の代わりに「浄土」を教えてくださいました。浄土とはプラス思考やマイナス思考で汚染されていない浄い世界、この世の真実の姿のことです。

最後に阿弥陀如来の「如来」とは良いとか悪いとか好きとか嫌いとかなどの「形容詞」で飾られる以前の「そのまんま」の世界から来た人、そこへ私たちを連れていく人です。

お寺の未来~それぞれの取り組み【しゃらりん34号】

- 2019年02月05日(火)6:12

- コメント: 0

NPO法人「縁遊(えんじょい)」/第6組願教寺

「日本古来の伝統文化から街づくりを」を理念として、お寺発信の地域密着型の多種多様な催事を毎月1回以上、お寺にて開催しております。地域コミュニティーの場としてお寺を活用し、人々の触れあいが減少しつつある状況の一助になればと、2014年にNPO法人「縁遊―えんじょい―」を設立し運営しています。主催がNPOなので、企業や行政へのアプローチがしやすく、もしも催事中に支障が生じてもお寺に迷惑を掛けなくて済みます。宗教法人として協力を申し込むと敬遠される所でも、NPOなら話が進みやすいのが実情です。また、活動の自由度が高く、お寺とのクッション材料になっています。

「日本古来の伝統文化から街づくりを」を理念として、お寺発信の地域密着型の多種多様な催事を毎月1回以上、お寺にて開催しております。地域コミュニティーの場としてお寺を活用し、人々の触れあいが減少しつつある状況の一助になればと、2014年にNPO法人「縁遊―えんじょい―」を設立し運営しています。主催がNPOなので、企業や行政へのアプローチがしやすく、もしも催事中に支障が生じてもお寺に迷惑を掛けなくて済みます。宗教法人として協力を申し込むと敬遠される所でも、NPOなら話が進みやすいのが実情です。また、活動の自由度が高く、お寺とのクッション材料になっています。

さらに他のお寺に活動が広がりやすいとも考えています。試みに当NPO法人を使われて、一歩踏み出すきっかけにしてほしいです。1ヶ寺でも多く、地域と共に元気になることを願っています。

催事の種類としては、落語・餅つき・ヨガ・流し素麺・恋活婚活・寺Caféやさまざまな講座がたくさんあります。「寺koi」と称するお寺での恋活婚活では、ありがたいことに実際結婚された方もおられます。催事の中でも特に人気なものが「寺市」です。200人から300人の方が野菜や和菓子や雑貨を求めてお越しになられます。一番の目玉は新鮮国産野菜95円均一でして、地域のみなさま方への感謝の気持ちを込めて開催しております。

催事のお知らせは、月参りでのチラシの手渡しや地域の回覧板、掲示板、寺報、あらゆるSNS配信を活用しております。開催後は月参りの際に感想を聞き、すぐに改善できるのも利点のひとつです。NPOなので直接布教などはしませんが、仏教について質問されることや、自坊の法要に興味をもっていただき、徐々に人とお寺を繋ぐかけ橋となってきています。活動を始めてから、門徒さんとの距離がさらに縮まり、門徒さんでない方にも道で声をかけられるようになりました。

催事のお知らせは、月参りでのチラシの手渡しや地域の回覧板、掲示板、寺報、あらゆるSNS配信を活用しております。開催後は月参りの際に感想を聞き、すぐに改善できるのも利点のひとつです。NPOなので直接布教などはしませんが、仏教について質問されることや、自坊の法要に興味をもっていただき、徐々に人とお寺を繋ぐかけ橋となってきています。活動を始めてから、門徒さんとの距離がさらに縮まり、門徒さんでない方にも道で声をかけられるようになりました。

地域の人たちがみんな顔見知りになると、みんなが安心して暮らせる町になるはずです。それを日本古来の伝統文化を通じて具現化するために「地域に開かれたお寺づくり」の場が今後さらに増えていけばと。

(第6組願教寺・多藝啓隆さん)

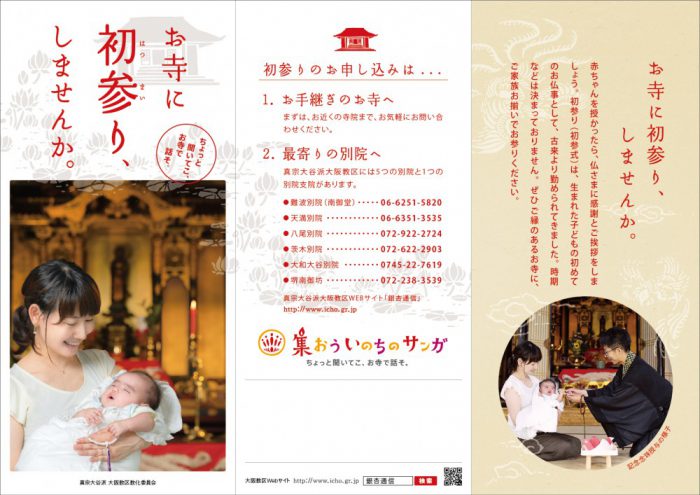

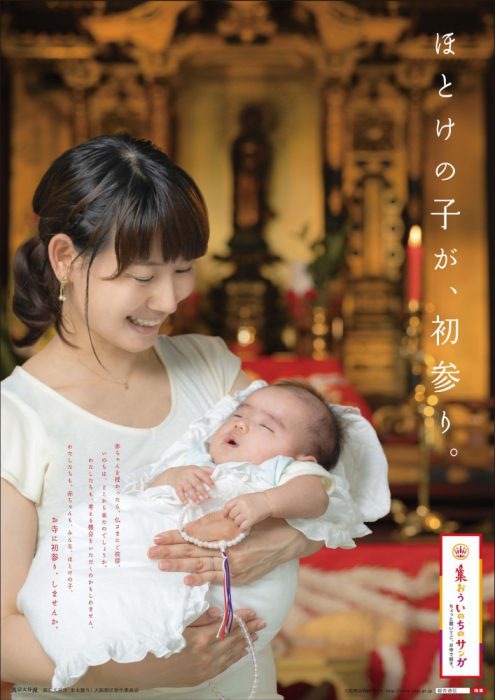

初参式/第17組德因寺

德因寺では同朋会運動発足時から初参式を誕生会として開催してきました。10年ほど前からは、毎年報恩講の日程中に開催しています。真宗宗歌に始まり、三帰依(パーリ文)を歌います。そして親子で初めてのお焼香をします。住職や役員方より祝辞等を頂きながら、皆で誕生を祝っています。多いときには8人の赤ちゃんが参加してくれました。泣いたり笑ったり本堂が賑やかになります。

誕生会の中で一番の楽しみは、お母さんや役員方の笑顔に出遇うことです。我が子と出遇えた慶びや、可愛い赤ちゃんに触れた喜びが全身からあふれ出た笑顔です。その事を私の先生に話したときに、「笑顔になるのは当然です。赤ちゃんは仏なんですから」と言われました。

「仏教では赤ちゃんの事を仏子と言います。仏とは、無邪気で計算高くなく、他者を幸せにする利他を実現し、それでいて気負い(自負心)が無い方を言います。そういう働きからすると赤ちゃんは仏そのものです。濁りがなく真っ白な存在で、人を比べたりしません。 そして関わる者に笑顔を与えます。それでいて私がみんなに笑顔を与えたという気負いがありません。仏そのものです。思えば私たち一人ひとりも、元々は仏子だったのです。しかし年を重ねるごとに、邪気だらけで心は濁り、お互いを比べて損か得かと走り回っています。そして利他など無く、自分の利益(自利)にしか関心がありません。挙げ句の果てには自分のお陰でこの場が成り立っているという自負心から、喧嘩や仲違いに終始している現実があります。そこにはかつて仏子だった面影など少しもありません。しかし元々仏子だったからなのか、仏に触れると笑顔を頂くんです。あなたが誕生会で一番の楽しみにしているお母さんや役員方の笑顔は、仏に出遇えたという感動の笑顔でしょう。毎年続けてる誕生会を、私たちを幸せにする仏が誕生した尊い仏事として続けていって下さい」と誕生会の意味を教えて頂きました。

そして関わる者に笑顔を与えます。それでいて私がみんなに笑顔を与えたという気負いがありません。仏そのものです。思えば私たち一人ひとりも、元々は仏子だったのです。しかし年を重ねるごとに、邪気だらけで心は濁り、お互いを比べて損か得かと走り回っています。そして利他など無く、自分の利益(自利)にしか関心がありません。挙げ句の果てには自分のお陰でこの場が成り立っているという自負心から、喧嘩や仲違いに終始している現実があります。そこにはかつて仏子だった面影など少しもありません。しかし元々仏子だったからなのか、仏に触れると笑顔を頂くんです。あなたが誕生会で一番の楽しみにしているお母さんや役員方の笑顔は、仏に出遇えたという感動の笑顔でしょう。毎年続けてる誕生会を、私たちを幸せにする仏が誕生した尊い仏事として続けていって下さい」と誕生会の意味を教えて頂きました。

本山から頂く誕生児念珠の入れ物には「遠慶宿縁」(今、遙か遠い昔から護られ続いてきたご縁が整い、あなたと出遇えたことが嬉しくて仕方がありません)と書かれています。それは毎日の忙しさの中で、仏(笑顔)を求めていることすら忘れている私に、生きる力を与える仏事を大切にしていきたいという願いが生まれた感動の言葉のように思います。 たくさんのお寺で仏子に会うご縁が整えば素晴らしいなと思います。

(第17組徳因寺・稲垣直来さん)

出向く教化・寺院儀式相談室【しゃらりん34号】

- 2019年02月04日(月)6:07

- コメント: 0

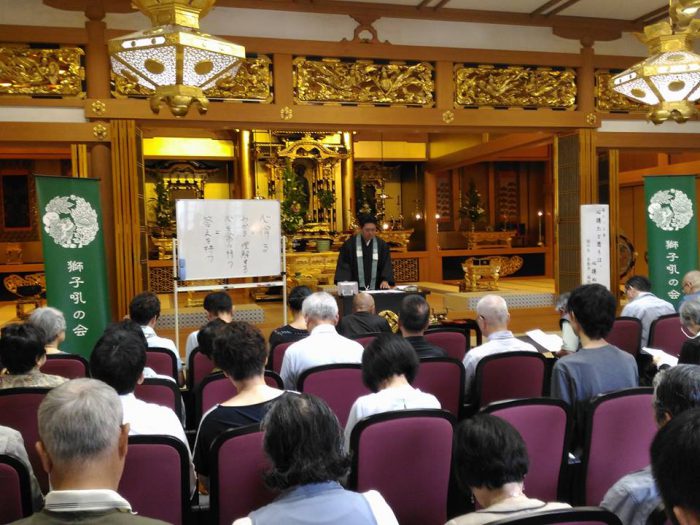

大阪教区教化委員会儀式法要部では、寺院・教会における儀式法要全般のサポートを「寺院儀式相談室」という事業で開催しております。これはみなさまのご要望に応じてさまざまな講座を開催していただき、そこへ講師を派遣するというものです。以前は装束作法や葬儀に関するご依頼が多かったのですが、最近は仏花講習会の講師を派遣してほしいという要望が多くなってまいりました。

「寺院儀式相談室」では、准堂衆会、温雅会、同朋唱和講習会講師の中より講師を選定し、各組や各寺院に出講していただいておりますが、仏花のこととなりますと御本山の仏花を基調としつつも、それぞれの講師によってさまざまな工夫があるようです。

「寺院儀式相談室」では、准堂衆会、温雅会、同朋唱和講習会講師の中より講師を選定し、各組や各寺院に出講していただいておりますが、仏花のこととなりますと御本山の仏花を基調としつつも、それぞれの講師によってさまざまな工夫があるようです。

例えば、市販されているさまざまな立花道具の利点や使いにくさの紹介、ホームセンターで購入した代用品を使用する方法、花材の扱いや選定、購入方法などです。

先日は19組正受寺様で仏花講習会が開催されました。組の行事として開催されましたので、住職、坊守さんをはじめ、さまざまな立場の方に多数ご参加をいただきました。当日は講師・吉川知德師(第4組阿彌陀寺住職)が、東本願寺出版の「グラフ真宗本廟(東本願寺)の仏花」を教材として使用しながらも、花瓶に立てた心棒に対して、ガムテープでプラスチックコップを留めて受筒の代用にするというユニークな方法、また安全なハサミの使い方などもあわせて説明しながら講習をされました。

講習の順序としては、事前に完成していたお花の横に、もう一杯同じお花を立てるという方法をとられて、非常に見やすくわかりやすい講習となりました。

その後、3つの班に分かれて実際に立花していただきました。講師はお花に角度を持たせて前後のボリュームを出すとか、空間を大事にすることでシルエットを綺麗にするなど、一つひとつの班を回りながら熱心にご指導されていました。ご参加いただいた方からは、「少し心がけるだけでも、こんなに良くなるのですね」、「もっと堅苦しいものだと思い込んでいたけど、目の前で工夫の裏側を見せてもらったら、自分もアイディアが浮かんできて楽しいです!」と非常に喜んでおられました。

この度は、吉川知德講師の場面を紹介させていただきましたが、他の講師もそれぞれに違った工夫や楽しさがあったことを、開催された方々からお聞きしております。

今後とも、みなさまからいろいろな講座開催のご依頼をいただきますとともに、また新たな講座へのご要望も楽しみにお待ちしております。

(第21組西向寺・新川隆教さん)

出向く教化・顕明師の事績に学んでみませんか【しゃらりん34号】

- 2019年02月03日(日)6:03

- コメント: 0

前年度より教区教化事業として新しく「出向く教化」が始まり、「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」も第11組・第21組・第9組に出向き人権学習会を開催させていただきました。初めての試みで不手際も多く、ご迷惑をおかけした事も多々あったと思いますが、私たち自身にとっても高木顕明師(以下、顕明師)の事績に学ぶ良い機縁となりました。

前年度より教区教化事業として新しく「出向く教化」が始まり、「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」も第11組・第21組・第9組に出向き人権学習会を開催させていただきました。初めての試みで不手際も多く、ご迷惑をおかけした事も多々あったと思いますが、私たち自身にとっても高木顕明師(以下、顕明師)の事績に学ぶ良い機縁となりました。

顕明師は1910(明治43)年のいわゆる、幸徳秋水を首謀者とする「大逆事件」に連座した真宗大谷派の僧侶でした。実際には「大逆事件」とは無関係で、非戦をとなえ、差別問題に向き合い、社会的な弱者と共に生きようとされた人です。しかし、こうした活動によって顕明師は当時の国家体制に迎合した和歌山県新宮市の仏教会から排除されていきました。代って関わりを深めていったのが、医師で社会主義者との交友関係もあった大石誠之助、キリスト教の牧師・沖野岩三郎たちでした。そして、大石誠之助と幸徳秋水の繋がりから、新宮市だけで大石を含めて6名もの人が「大逆事件」に連座します。この中の一人が顕明師でした。なぜ新宮市から6名もの人が「大逆事件」に連座したのでしょうか? 結局、本人たちもよく分からないまま裁判が進み、6名に死刑、翌日恩赦により4名に対しては無期懲役に減刑されました。顕明師も減刑され無期懲役となりました。

どうして彼らにこの様な判決が出されたのでしょうか? 逮捕者を出したということで、真宗大谷派(以下、宗門)は顕明師の住職としての活動を調査するために新宮市へ一人の僧侶を派遣しています。この調査の報告書の下書きが派遣された僧侶の寺に残っています。ここから浮かび上がる顕明師は真宗の教えを依り処として真摯に門徒と向き合い、社会と向き合い、自身に向き合う僧侶でした。それにもかかわらず、当時の宗門は判決が出たその日に顕明師の僧籍を剥奪し宗門から追放しました……。

さて、「これ以上の詳細は出向く教化で‼」ということになります。組の人権学習会では「大逆事件」の内容からその背景、そして顕明師の事績などを学習します。他に要望があればできる範囲で応えていきたいと思っています。一人でも多くの人と共に学ぶことを願って活動していますので、どうぞよろしくお願いします。

最後に、人権学習会がなぜ必要なのかについて一言。私たちの宗門は「御同朋」と言いながら、どれほど多くの人を切り捨て排除してきたのでしょうか。例えば、顕明師以外にも部落差別・ハンセン病などの問題に目を背けてきた歴史を持っています。後世を生きる私たちがこのような歴史や先人を批判することは簡単です。しかし私たちが人権学習会で学びたいことは歴史批判・先人批判ではなく、目を背けてきた歴史の中に、また先人が残してくださった課題の中に、私たち自身のあり方を見つめ直すことであると思っています。「共に」と言いながらも人を切り捨て排除してしまう私たち自身のあり様を、私たち「高木顕明師の事績に学ぶ実行委員会」と共に今一度見つめ直してみませんか?

(第15組泉勝寺・小松 肇さん)

「是旃陀羅」問題学習会【しゃらりん34号】

- 2019年02月02日(土)12:01

- コメント: 0

2018年12月18日(火)教区教化委員会「社会・人権部」主催の人権学習会が開かれた。内容は2017年にも教区として取り組んだ課題でもある「聖教に現れる差別表現について―「是旃陀羅」問題を中心にして―」を講題とし、この度は、広島県部落解放研究所宗教部会事務局長の小武正教先生(本願寺派 西善寺住職)をご講師にお迎えした。

はじめに小武先生は、部落解放研究所が発行している『経典の「旃陀羅」差別を問う』という冊子の「仏教は”対話”の宗教である」という言葉から、「釈尊の言葉は、一方的に発せられた言葉ではなく、目の前に生きる人々との豊かな対話の中から生み出された言葉だ」と紹介された。そして「旃陀羅」問題を問うきっかけは、2012年に三原市で真宗寺院が過去帳を第三者に閲覧させ、それをNHKが放送したことと説明され、その問題を通して差別法名という視点から、自坊である西善寺の過去帳について語られた。

明治5年に被差別部落寺院が廃寺となり、その地域の真宗寺院がそれぞれに門徒を受け入れることとなった。西善寺も12~14軒を受け入れて現在に至っている。そのような中で1997年に西本願寺の法名調査の折、「新民」の文字がある西善寺の過去帳に対して、被差別部落の門徒さんは、住職に「書き換えてもいいですよ」と言われた。そこに大きな課題があった。それは過去帳とは一体誰のものなのか、そこに書かれた法名は一体誰のものなのかということである。今現在の体裁を整える為に「書き換えてもいい」という被差別部落のある門徒さんの了承の言葉だろうが、差別問題は昔どうだったかを問題にしているのではなく、今現在の私の問題として向き合って行かないと、今ここに有るのに、それが見えなくなってしまう。是旃陀羅の問題もまさにその通りであり、「王舎城の悲劇」は教えを伝えるための昔話の架空の物語ではなく、マガタ国において実際にあった出来事であり、それは私たち人間の生身の姿を表している。そういう意味で親鸞聖人はこの観経の課題をとても大切に扱われた。

戦前・戦後にわたって大谷派の融和運動を指導した武内了温師が「旃陀羅こそが救いの正客」だと言われているのは、親鸞聖人の教学がまさに「悪人正機」ということであり、それは「悪人も救われる」ではなく「悪人こそ救われる」ということが親鸞思想そのものであるからだ。

そして小武先生は、大きな「問い」を出された。観経の旃陀羅という文言を今後どうして行くのか。①このままでは「差別文章」となるので「削除」して、別の言葉に変更する。②不読。読まないようにして、親鸞聖人がどう向き合ったかを明らかにして行く。③たとえ差別文章であっても「経典」の言葉をかえることはできない。これら3つの選択肢が提示されて、班別座談会で話し合った。座談会後にそれぞれの班の発表があった。削除するという選択については、反対意見が多く、不読にして、問題と関わり続けるというのが大半の意見だった。

先生は最後にこうしめくくられた。今私たちが考えなければならないことは、悪人の救済という視点を持つ親鸞聖人の教学を持った私たちの教団が本当にそうなっているか。「現実の差別を肯定」し「救済は観念化」に転落していないか。今一度親鸞聖人の教学を点検しなければならないと。

(第17組法觀寺・廣瀬 俊さん)

坊守会との懇談会を開催【しゃらりん34号】

- 2019年02月01日(金)6:29

- コメント: 0

大阪教区教化委員会/組教化推進部はこれまで各組教化委員長、組人権推進要員、各祖同朋の会教導の方々との協議会を重ね、今回は教区坊守会のみなさまとの意見交換会となりました。

意見交換会に先立ち、坊守会の事業報告など例会から同席させていただいて驚いたのは、こんなに多岐にわたる活動をされていたのか!ということです。私以外の教区の住職さん方もこれほどの活動内容だとはきっとご存じないのではないでしょうか。

さて例会の後、いよいよ各ブロックに分かれての意見交換会となりました。出てきたご意見は組教化委員長の時と同じく、組によって事情が大きく異なり、盛りだくさんの活動を行っている組もあれば、最低限のことをやるので精一杯の組もあるということでした。坊守会で報恩講をお勤めされていたり歎異抄講座を行ったりしている組もあれば、教区の行事に参加することをもって組の活動に充てている組もあります。

さて例会の後、いよいよ各ブロックに分かれての意見交換会となりました。出てきたご意見は組教化委員長の時と同じく、組によって事情が大きく異なり、盛りだくさんの活動を行っている組もあれば、最低限のことをやるので精一杯の組もあるということでした。坊守会で報恩講をお勤めされていたり歎異抄講座を行ったりしている組もあれば、教区の行事に参加することをもって組の活動に充てている組もあります。

そうした中で共通したのは、組内の役員人事の難しさや、坊守さん同士の世代間の問題。それから研修会の行き先や学習会の内容と講師選定に、どことも苦労しておられる様子でした。前者について組教化推進部は全くお役に立てませんが(笑)、後者については教区教化委員会の新体制が推し進めている「出向く教化」が一助となるはずです。しかし、それが十分に周知されていないことが改めて明らかになりました。今後ともしっかりとアピールしていくことが必要です。また、分かり易い、選びやすい情報提供もこれからの課題です。

各組の活動以外にも、社会情勢やお寺の現状と未来についてなど、坊守視点のさまざまなご意見を聞かせていただけて大変有意義なものでした。坊守のみなさまにおかれても住職経由ではなく、直接教区の情報を入手できたのはよい機会になったのではないかと思います。また、各組の報告を聞いている坊守同士で「それいい、詳しいこと教えて」「いいですよ」という言葉が交わされ、情報交換の場になっていたのもよかったと思います。特に「それから○○でお食事して~」「そこどうやった?」「美味しかったですよ」と、その辺の情報にめっちゃ食いついて盛り上がっておられました(笑)。

そんなこんなであっという間に終わった意見交換会でした。みなさんまだまだ言いたいことは尽きなさそうでしたので、またこのような場を設けてはどうかと後日の組教化推進部の会議で話したことです。

(第27組願隨寺・平野圭晋さん)

初参式のリーフレットを配布しました

- 2019年01月11日(金)23:52

- コメント: 0

今年度のポスター配布中!

- 2018年08月19日(日)23:29

- コメント: 0

大阪北部地震について

- 2018年06月20日(水)14:56

- コメント: 1

このたび2018年6月18日午前7時58分に発生した大阪北部を中心とする地震で被害に遭われたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

真宗大谷派大阪教区の寺院では、主に第7組から第15組にかけて建物の被害が出ており、特に10・11組に大きな被害が発生しています。そして現在も教務所員による被害確認の巡回と併せて、各組長を中心に随時教務所に被害報告をいただいている状況です。

また詳しい状況がわかり次第、銀杏通信でもご報告させていただきます。

茨木別院の被害状況(一部)

折々の華②【しゃらりん33号】

- 2018年06月14日(木)14:19

- コメント: 0

夏とお盆の立華

梅雨から夏にかけての季節は、花材がすぐに枯れてしまう、仏華にとっては過酷な季節といえます。しかし造花などに頼ることなく、夏らしいお華を立てたいものです。

盂蘭盆会の立華に特に決まりはありませんが、マキの真が使われることが多いようです。その他、蓮の花や葉、蓮台などを用いるとお盆らしくなりますが、蓮は水揚げが難しく、ほぼ数日で萎れてしまいますので、扱いの難しい花材です。その他、この季節によく見られるのは、ホオヅキやパンパス(西洋ススキ)などで、やはり季節感を大切に立てていただければいいかと思います。

よくどうすればお花の保ちをよくできるのかという質問をいただきます。ちいちの華でもいろいろ試しました。花の延命剤、錆びたクギ、十円玉、洗剤を一滴垂らす……などなど。

結論から言うと、夏の盛りではほとんど効果がありません。わずかに長持ちするだけでした。

結局、必要なのは花瓶の水を腐らせないことです。毎日、中の水を全部入れ替える(たいへんですが)のが、もっともいい方法ではないかと、経験上思っています。

その他、なるべくよく保つ花材を使うことが大切です。緑のものならハランやソテツ、ドラセナ、アレカヤシ、アセビ、ツツジなどが暑さに強いし、色花ならベニバナやルリタマアザミ、スターチス、ピンクッション、クルクマなどが比較的長持ちするようです。

写真は「ハラン一式」で立てたものです。色花を用いていませんので本来の仏華とは言えないかもしれませんが、夏場でもかなり長持ちしますし、見た目も涼しげでよいものです。この形を作って、あいだに色花を挿し、それだけを入れ替えていくということもできます。

3種のハランをあわせて50枚ほど用いています。また見えないところにたくさんのコップ(受け筒)が隠されています。これがないとこのように高くできません。格好よくきれいな形に立てるためには、経験とセンスの必要な難しい仏華です。

ちいちの華 立華 松井 聰/文章 澤田 見

マンガ「真宗仏事研究所②」【しゃらりん33号】

- 2018年06月12日(火)14:26

- コメント: 0

獅子吼・天満別院法話の会の動画

- 2018年06月11日(月)9:47

- コメント: 0

ちょっと聞いてこ「凡夫について」【しゃらりん33号】

- 2018年06月10日(日)14:13

- コメント: 0

凡夫について

新田修巳さん

一昨年から闘病生活を始め小康状態を保ってきた門徒の〇〇さんの容態が、梅雨の時節になった頃から徐々に悪くなりはじめてきました。それから年末も近づき、「もう、あまり長くは生きられないかもしれない」という〇〇さんの言葉が、私のこころに痛くつき刺さってきました。

年が明けて、いつものように月忌参りに寄せていただきました。これまではいつも奥様と二人で、お内仏の前に正座しておられたのですが、この日〇〇さんはベッドに座っていました。「こんなに足がむくんでいるので、正座できないのです。院主さんにお会いできるのも、きっと今日が最後だと思います。何時もお寺で、念仏は阿弥陀の喚び声であり、信心の定まるときに往生もまた定まるのだと聞かせていただいておりました。本当にありがとうございました。それで数日前から最後は笑顔でお別れの御挨拶をさせていただこうとかたく決心しておりましたが、とうとうその日が来てしまいまた。しかし、家族やご縁の深い人々ともう二度と会うことが出来ないのだと思うと居たたまれないほど辛くて……」という言葉と共に深々と頭を下げ嗚咽され、頬に大粒の涙が伝い流れました。私はその時「握手をしましよう」と言って最後のお別れの握手をしました。

年が明けて、いつものように月忌参りに寄せていただきました。これまではいつも奥様と二人で、お内仏の前に正座しておられたのですが、この日〇〇さんはベッドに座っていました。「こんなに足がむくんでいるので、正座できないのです。院主さんにお会いできるのも、きっと今日が最後だと思います。何時もお寺で、念仏は阿弥陀の喚び声であり、信心の定まるときに往生もまた定まるのだと聞かせていただいておりました。本当にありがとうございました。それで数日前から最後は笑顔でお別れの御挨拶をさせていただこうとかたく決心しておりましたが、とうとうその日が来てしまいまた。しかし、家族やご縁の深い人々ともう二度と会うことが出来ないのだと思うと居たたまれないほど辛くて……」という言葉と共に深々と頭を下げ嗚咽され、頬に大粒の涙が伝い流れました。私はその時「握手をしましよう」と言って最後のお別れの握手をしました。

それから数日後〇〇さんは亡くなりました。今こうして法事の場に座っておりますと、在りし日の思い出の数々が私の脳裏に浮かんできます。その中でも特に忘れられないのは、〇〇さんとの最後の別れのひと時です。それと同時に、数年前に、寺の同朋会で『歎異抄』をみんなで音読した時のことをとても懐かしく思い出します。「……よくよく案じみれば、天におどり地におどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもいたまうべきなり。よろこぶべきこころをおさえて、よろこばせざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわれらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり……」(第九章)との一節を、みんなと一緒に大きな声を出して一生懸命に読んでいた〇〇さんの声が、今も鮮明に、私の耳底に残っています。

そして私たちの全身を根底からゆさぶる「煩悩具足の凡夫」というこの言葉に触発され、今日は特に、生老病死の宿業の身にかけられた阿弥陀の悲願を、今更のごとくひとしお深くこの身にしみじみと体感させられます。

お寺の未来~それぞれの取り組み【しゃらりん33号】

- 2018年06月08日(金)14:04

- コメント: 0

名号会~三宅3ヶ寺

共同教化のカタチ

―3ヶ寺寄れば 阿弥陀の智慧―

名号会

お彼岸も済んだ頃、ぽかぽかとした暖かさを感じるはずの季節だが、そんな時期を裏切るように汗ばむほど暑い日となった3月28日。第20組 玉應寺を会処に三宅3ヶ寺の「名号会」が厳修された。その発祥年も分からないほど古くから、松原市三宅地区の3ヶ寺、玉應寺・善長寺・願久寺では、お名号を毎年順番にお迎えし春の法要が営まれている。

お彼岸も済んだ頃、ぽかぽかとした暖かさを感じるはずの季節だが、そんな時期を裏切るように汗ばむほど暑い日となった3月28日。第20組 玉應寺を会処に三宅3ヶ寺の「名号会」が厳修された。その発祥年も分からないほど古くから、松原市三宅地区の3ヶ寺、玉應寺・善長寺・願久寺では、お名号を毎年順番にお迎えし春の法要が営まれている。

午前中その年の当番寺の世話人が、前年のお寺にお名号をお迎えに行く。編集委員 上本がカメラ片手に撮影に行ったが、

「世話人の方は正装に略肩衣。住職さんは黒衣・墨袈裟で、共々に正信偈をお勤めするという、殊のほか厳粛な雰囲気の中、お名号が引き継がれる姿に感動を覚えた」とか。昔はこの名号会の日に、露天商の出店も出たという村祭りさながらの様相だったようだ。現在では当日に出店は出ないものの、その年の当番寺が主催寺となって、後日3ヶ寺合同のお花見が開催されているらしい。

三宅同朋の会

また、三宅3ヶ寺ではこの名号会に留まらず、「三宅同朋の会」として3ヶ寺で同朋の会を結成し、聞法会を持ち回りで開催されている。当然そこには3ヶ寺のご門徒が共々に集い、聞法会ばかりでなくバスツアーなども行われているらしい。まさに地域を基盤とした同朋の会というわけだ。

「未来のお寺」というコーナーに紹介するには、古風な伝統行事に思えるが、「温古知新」古きをたずねて新しきを知るという言葉がある。これまでお寺の教化活動をするということは1ヶ寺が頑張らねば、住職ひとりでなんとか活性化するようにと奮起する姿が思い描かれていたが、他寺と共同で教化活動をするという発想がここ三宅には古くからあった。この共同教化のカタチは未来のお寺像を探るヒントにならないだろうか。それは村社会だからできるのだという声もあるだろうが、都市のお寺と過疎地のお寺が繋がることや、地域を越えて、組を越えて繋がって行くダイナミックな共同教化を考えていきたいものだ。

(第17組法觀寺・廣瀬 俊さん)

花まつり~第27組淨宗寺

淨宗寺は奈良県御所市にあり、過疎の町でもあるこの土地で今年で三回目の花まつりを催すことができました。毎年手探りで、去年からは勤行の後、住職お手製の紙芝居をして、甘茶を掛け、お餅つきをするようにしました。今年は去年より大幅に増え子どもが38人、保護者やお手伝いのご門徒さんも入れて60人程になりました。数年後には市内の小中学校を一貫校にして一校にする計画があるほど過疎の深刻な町にしては本当に多くの参加となり、お手伝いしてくださった方々や、ご好意で子供たちに沢山のお菓子をお供えしてくださった方々に本当に感謝しております。

多くの参加者の背景には、住職の息子が小学三年生で地域のお友達が多く参加してくれたことがあります。私たちもそれを想定して花まつりを始めたところもあります。『子供の頃に「お寺が楽しかった」というイメージを。また楽しいだけではなく手を合わせることの尊さを感じて欲しい。今すぐに何かの結果を求める訳ではなく、何十年先への法灯への種になれば……』そんな思いで始めた花まつりですが、数年後に子供達も成長し、参加が減っていくかもしれません。その時には、子育てや仕事を終えてゆっくり過ごせるようになった大人たちによる花まつりをしたいと思っています。

しかし、前向きな気持ちばかりではありません。この中のどれだけの子供達がこの町に帰ってきてくれるのだろうかと思うと不安に思う気持ちもあります。

(第27組淨宗念寺・畠中晃子さん)