平野修師の本、予約受付中!(2/1発売)

- 2020年12月09日(水)14:06

- コメント: 0

平野修『教行信証化身土巻講義 親鸞の出遇った世界―浄土真宗』(全5巻)の第1巻が2021年2月1日、いよいよ刊行されます。師が病床に伏される直前まで続けられた未完にして最後の大講義です。第2巻は来年の秋頃、以降全5巻を順次上梓していきますので、お楽しみに!

ただいまご予約も受け付けております! 詳しくは、特設ページをご覧ください。

第2回北河内ブロック協議会

- 2020年10月14日(水)12:00

- コメント: 0

【2020/10/14追記】

第2回北河内ブロック協議会の報告書を追加でアップしました。

↓

本日、第2回の大阪教区北河内ブロック協議会が、天満別院を会処に行われました。昨年12月に開かれた第1回協議会に引き続き開催されたものです。構成する団体は、天満別院、そして第12組、第13組、第14組、第15組で、今回は総勢25名の参加がありました。

内容は、まず始めに別院、各祖より自己紹介、そして教化事業の現況報告として、現在のコロナウィルスが蔓延する状況での教化事業について、それぞれご輪番、組長さんから報告がありました。

続いて事務局8名を紹介させていただき、その後、組教化推進部(教区教化委員会)からの報告として、北河内ブロック担当の小松さん・間口さんにお話いただきました。

さらに休憩を挟み、今後の活動として、来年の2月ごろ、ブロック内の寺族を対象とした研修会を行ってはどうかという提案を事務局からさせていただきました。内容は前期より始まった新しい教区教化体制に関して研修を行っていくという方向を確認いたしました。

獅子吼の会ホームページ公開しました

- 2020年08月12日(水)10:29

- コメント: 2

https://www.shishikunokai.com/

現代法話研究会「獅子吼の会」では、先日ホームページを公開いたしました。今後の「三夜連続法話の会」など主催の聞法会のご案内や、会員の紹介、法話の動画などを掲載しております。ぜひご覧ください。

『真宗門徒のお葬式』発刊のお知らせ

- 2020年07月20日(月)12:02

- コメント: 0

コラム法話 #生老病死 中陰のお勤めとグリーフケア【しゃらりん36号】

- 2020年07月07日(火)9:20

- コメント: 1

この度コロナウイルスの広まりによって、私が属している男女平等参画を考える実行委員会も女性住職の会が中止になりました。近年注目されているグリーフワークの学びの一環として『尊厳ある最期を迎えるために』というテーマで講師を迎える予定でした。

このグリーフワークとは、死別したご遺族の悲嘆からの立ち直りのプロセスのことであり、それに関わることはグリーフケアと呼ばれていると学びました。

私は、仏教では古くから優れたグリーフケアのシステムがあると思います。枕経に始まり、お通夜、ご葬儀、中陰、その後に続く沢山の法要のことです。私は生老病死の中で、なぜ死だけこんなに多くの法要があるのだろうと思っていました。

数年前に、母の姉が亡くなりました。クールでユーモアのある大好きな素敵な伯母でした。

その葬儀の時、私は自分だけ時間が止まっているよう感じていました。その感覚は、ゆらゆらと頼りなく、亡くなった現実感がなく、まるで映画を見ているようでした。

その後、普通の生活に戻り、満中陰の案内を受けました。私は「ああ。伯母は亡くなったのだった」と思い出しました。伯母が亡くなったことを忘れていたのです。まだ伯母の懐かしい顔も声もはっきり思い出せました。

満中陰の法要中、「ああ、伯母は亡くなったのだな」と、その死に少し現実感が伴ってきました。

その後も法要の度に伯母の死を思いました。3回忌も終わった頃ようやく伯母の死を受け入れることができたような気がします。

この体験から、私は枕経に始まる沢山の法要は、死の受容に向けての優れたグリーフケアとしてもはたらいているのだなと思い始めました。

昔の先達はこのことをよくわかっておられたのでしょう。近親者であればあるほど失った衝撃と悲しみは深く、死を受け入れるまでの期間は人それぞれです。

その為に沢山の法要があり、ご遺族はその度に死と向きあうことができ、自分のペースで、少しずつ本願のお話を聞きながら死を受容されていくのだと思います。

大谷派の勤行集に記されている中陰中の和讃が、ご遺族の悲嘆の変化に沿って選ばれていることに初めて気づきました。和讃を通して、悲嘆に向き合い、親鸞の示した広やかな本願の世界に気づき、死を少しずつ受容できるように考えられているのだなと感じました。

最近、住職の代わりに坊守の私もこれらの法要に行き、ご遺族とお話する機会が増えました。大切なグリーフケアでもあることを心に留めながら、ご遺族であるご門徒さんと共に本願のもとで生きてゆくということを考えてゆきたいと思います。

(大橋知子/第18組遠慶寺・男女の平等参画を考える実行委員会)

出向く教化―ウェブ会議のお手伝いいたします【しゃらりん36号】

- 2020年07月06日(月)17:18

- コメント: 0

ホームページ実行委員会

もう以前のような生活には戻れない。そんな声をよく聞きます。私たちは好むと好まざるにかかわらず、ポスト・コロナの時代を生きていかなければならないようです。

教務所が閉鎖され、教区の諸会議もすべて止まってしまっていた自粛期間中、ホームページ委員会では「パソコン相談室」(第2・第4木曜)の日に、実行委員でウェブ会議を行ってきました。

少なくともネットに繋がったスマートフォンやダブレット、もしくはカメラとマイクのついたパソコンがあればウェブ会議はできるのですが、さまざまなシステムを試した結果、始めるのにはかなりハードルが高いということが判明しました。

少なくともネットに繋がったスマートフォンやダブレット、もしくはカメラとマイクのついたパソコンがあればウェブ会議はできるのですが、さまざまなシステムを試した結果、始めるのにはかなりハードルが高いということが判明しました。

またやはり顔をつきあわせての会議と違って議論やアイデアを出すには向いていないし、非常に疲れるといった、やってみなければわからないことも知りました。

今後、教区での会議も3密をさけるため広い場所で行い、Zoomというウェブ会議システムを使って自宅から参加することも可能になるようです。

あるいは法要や法話、講義などのネット配信や、リモート座談会なども今後必要になってくるかもしれません。

ホームページ実行委員会ではそのようなポスト・コロナ時代の教区・組・寺院の在り方に今後も注目し、さまざまなITを活用した教化活動を実験・試行していくつもりです。

実行委員会や組、寺院から要請があれば、ウェブ会議やネット配信の設定の方法なども、出向いてお教えしていきたいと思っております。どうぞお気軽に教務所(担当・藤井)までお申し

出ください。

(第12組清澤寺・澤田 見)

コラム法話 #生老病死 「生老病死」と新型コロナウイルス【しゃらりん36号】

- 2020年07月05日(日)9:15

- コメント: 0

世界中を震撼させた今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に大きな影響を与えました。コロナ禍で個人の抱えている問題に対しては、国の政策はお金やマスクをばらまくだけで、本当に困っている人の生活を守ってくれませんでした。そのことで、逆に一人ひとりが嫌でも自分の問題として考えざるを得なくなりました。「マスク」「消毒用アルコール」を求めて店を彷徨ったり、「コロナ離婚」という言葉が生まれたり、「家族とは果たして何でも理解し合う仲のいいものなのだろうか」、「自分も感染して死ぬのでは」とフッと不安に思ったりしたことはなかったでしょうか。

これまでの私たちは、子育てや教育、防災、ごみの処理から生老病死までをも専門家や行政から提供されたサービスに「お任せ」し、ぶら下がる一方で、それが自分の思い通りに叶わなければクレームをつけるという生き方。自分は責任を放棄して他人にすべて「押し付ける」ような生き方をしていたように思います。また、不安に思うことはよくないことで、求められる「いつも明るく未来を見つめる日本人像」から外れないように細心の注意を注いで生きてきたのです。

そのことが今回の新型コロナウイルス感染拡大で夢を見させられていたことに気づかされたように思えます。

私がハンセン病問題と出会ってから30数年が経ちます。ハンセン病患者とその家族が受けた差別。県からハンセン病=らい病を出してはいけないと、1930年代に「無らい県」運動が全国で進められました。患者は強制的に家族から引き離されて療養所に隔離され、残った家族も、結婚や就職を拒まれるなどの差別を受けました。

患者を排除したのは、「それが正しいこと」と信じた「普通の人たち」でした。ハンセン病回復者の竪山勲さんは「(新型コロナは)ウイルスの全容がわからないことで恐怖が増したのではないか。怖いと思って身を守ろうとする。―中略― 憎むべきは新型コロナウイルスであって、患者ではない」と訴えます。(MBC南日本放送/2020年5月19日)

不安や恐怖からくる、感染者やその関係者に対する誹謗・中傷、インターネット上での差別的書き込みが問題になっています。

人から与えられた夢ばかりを貪ってきたことに気づかされた時、「生老病死」から逃れられない私が見えてきました。すると、「自分も感染して死ぬのでは」という不安や恐怖を抱えたまま「あるがままに生きて行ける道」があるのだと気づきました。そのことは「共に今を生きることの大切さ」という言葉に繋がっています。

(藤井満紀/第17組眞願寺・ハンセン病問題を共に学ぶ実行委員会)

出向く教化―中河内ブロック門徒会【しゃらりん36号】

- 2020年07月04日(土)17:14

- コメント: 0

組教化推進部

「一緒に何かしませんか」。それは、「正副門徒会長協議会」ブロック別意見交換会でのひとことだった。16組・17組・18組・19組の正副門徒会長が「日ごろから八尾別院等で顔を合わすことが多い関係なのだから、一緒に何かできないだろうか」と意見が一致したことが事の発端だった。

また4つの組の門徒会に加えて、八尾別院門徒会も参加。ブロック門徒会への出向く教化は初めてのことなので、組教化推進部が事務局的役割を担い、2019年9月16日に「中河内ブロック門徒会」がスタートした。

日ごろの思いやそれぞれの門徒会の課題、またお寺の未来についてなど忌憚のない意見が出された。「お寺と縁のなかった人たちも来てもらえるお寺作りが必要」「八尾のお逮夜市のようなことができないか」「語り合える場が必要だ」等々の意見が出る中で、「自分は両親や祖父母がお内仏の前に座る姿を見て育っているので、自然にお念仏の教えには触れている。しかし核家族となった今、そんな姿に触れることはない。そう思うと〈私たちは次の世代に何を残していけるのか〉ということが大きな課題になっている」との意見が全体の心に共通した。

「一緒に何かしませんか」から始まった集まりだが、お葬式が簡略化され、法事も質素になり、伝える場面そのものがなくなっている現代に真宗門徒として何ができるか。そんな大きな課題を持つことになった。

まさにこれから始まるブロック門徒会だが、どうなっていくのかが楽しみだ。

(第17組法觀寺・廣瀨 俊)

お寺の未来―寺カフェ・寺キッズ【しゃらりん36号】

- 2020年07月04日(土)14:23

- コメント: 0

第1組勝光寺・地域にひらかれたお寺へ

寺カフェを始めて5年目、寺キッズは2年目になります。

寺カフェは、西区地域包括支援センターが西区内の各連合で開催している高齢者の「立ち寄り処」の民間版です。100円の会費で近隣のお年寄りが毎月最終週の火曜日に本堂に集まり、訪問看護ステーションの作業療法士指導の下、楽しみながら健康体操を行います。元気な人はもちろん、リハビリ中の人もニコニコ笑顔が絶えません。その後、区保健センターや包括支援センターのスタッフ、市内の様々な企業の講演、講義を様々に利用してほんの少し勉強もしています。

寺カフェは、西区地域包括支援センターが西区内の各連合で開催している高齢者の「立ち寄り処」の民間版です。100円の会費で近隣のお年寄りが毎月最終週の火曜日に本堂に集まり、訪問看護ステーションの作業療法士指導の下、楽しみながら健康体操を行います。元気な人はもちろん、リハビリ中の人もニコニコ笑顔が絶えません。その後、区保健センターや包括支援センターのスタッフ、市内の様々な企業の講演、講義を様々に利用してほんの少し勉強もしています。

寺キッズは、地域の子どもたちとその保護者たちの居場所作りとして始めました。毎月第2土曜日、お昼ご飯にカレーライスを提供しています。年齢に関係なく100円の会費でおかわり自由です。それぞれ食事が終わると100冊程の絵本を読んだり、近くの学童保育所のスタッフの協力のもと、けん玉を習ったり、本堂の内外を走り回ったりと賑やかに遊んでいます。また、幼児を連れた親子が何組も来てくれているのは、嬉しいことです。

寺キッズに、大阪市ボランティア活動振興基金会から助成金をいただいたことはこれからの活動にいっそうの励みとなっています。

町中の小さな寺ですが、息長く地域の中で活動を続けていきたいと思っています。

(第1組勝光寺・足立敦子)

出向く教化―第12組坊守学習会【しゃらりん36号】

- 2020年07月03日(金)14:36

- コメント: 0

私たち第12組坊守会では「定例学習会」として、毎年さまざまなテーマで学びの機会を設けております。今年度は「声明作法」をテーマに、昨年9月と10月の2回にわたり、山名彰英先生(第22組因超寺)をお招きしました。

今回、私を含む若手坊守からの希望で、月忌参りにも対応できるよう、改めて正しいお作法を実践的に学ばせていただきたいとお願いしました。先生は資料をご用意くださり、丁寧にわかりやすく、そしてとても和やかに教えてくださいました。

第1回目の「おつとめの作法」では、「正信偈」の正しい読み方を教わり、改めて日頃の「くせ」に気づかせていただきました。第2回目は、会処寺院のお内仏の前で、お荘厳やお焼香の仕方について実践的に学び、坊守一人ひとりが先生にお作法をみていただき、ご指導いただくなど、とても貴重な機会となりました。

また、先生がご経験された月忌参りでのエピソードも、とても興味深く聞かせていただきました。その中で、お内仏の正しいお荘厳をお伝えすることも大切にしつつ、ご門徒さんの思いに寄り添いながら、お声がけをされているというお話を伺い、坊守としてたいへん勉強になりました。

また、先生がご経験された月忌参りでのエピソードも、とても興味深く聞かせていただきました。その中で、お内仏の正しいお荘厳をお伝えすることも大切にしつつ、ご門徒さんの思いに寄り添いながら、お声がけをされているというお話を伺い、坊守としてたいへん勉強になりました。

学習会の後、まだ月忌参りの機会はありませんが、自坊の行事で、ご門徒さんの手本となれるよう自信をもっておつとめやお焼香ができるようになりました。

「出向く教化」を通じて、私たちの思いにピッタリと応えてくださる、素晴らしい学びの機会をいただきました。

(第12組慈恩寺・墨林浩子)

コラム法話 #生老病死 「私」との出あい【しゃらりん36号】

- 2020年07月03日(金)8:12

- コメント: 0

私はつくづく「私自身」に出あいたがっているなぁと思います。そして私以外の方もきっとそうだろうなぁと思うのです。

「私自身」に出あうって、私はいつも私に出あっているし、私のことは私が一番分かっているとおっしゃる方もおられるでしょう。しかし「私自身」に出あうって、中々容易なことではないと、私は思うのです。

先日健康増進のため、万歩計や心拍数等を測る機能の付いた時計が欲しくなったのですが、あいにく新型コロナウイルス感染拡大防止のための自粛で、お店が休業していました。

インターネット通販で商品をみてみると、定価よりかなり安く買えることが分かりましたが、それで購入することにはためらいがありました。

結局お店の再開を待って、お目当ての時計を手に入れたのですが、その時つくづく感じたことは、この時計を決して価格だけでは買わない「私」なんだなぁということでした。実際に商品を手に取ってみて、店員さんとやり取りをして、そこではじめて私が納得し、購入となりました。

こういった経験は内容の違いはあれ、多くの方々が経験しておられることですし、時にそれを「こだわり」とも言ったりするのだろうと思います。

陶芸家・河井寛次郎さんの

物買って来る

自分買って来る

ということばがあります。ここで語られている「買う」は、決して金品のやり取りを言っているのではなく、「物買う」という縁を通じて、「買う」となった「自分買って来る」、つまりそこに自分自身との出あいを表現しているように、私には思えるのです。

そしてここで、私の日常の一コマをことばにさせていただいて、私は「私」に出あわせていただいて、とても嬉しいのです。この誌面を読んでくださる方がいてこそだなと感謝しています。

「南無阿弥陀仏」というお念仏は、阿弥陀様の向こう側からの呼び声を聞くことですし、それは同時に私自身との出あいの場であると思います。

ことばにならなければ、私は永遠に阿弥陀様に出あうことも、自分自身に出あうこともなかったでしょう。ことばになってはじめて、人間は事物を掴むことができ、感情に出あうことができるのです。

新型コロナウイルスの影響で、人と人とが集まる(会う)ことがとてもしにくい状況になっていますが、私が「私」に出あうためには、「私」をそのまま聞いて下さるもう一人の人が必要です。

みんなで知恵を出し合いながら、私が「私」になる会座を見つけていければと、切に願います。

(井関 靖/第10組慶德寺・組同朋の会教導)

コラム法話 #生老病死 「聞」の生活【しゃらりん36号】

- 2020年07月01日(水)9:11

- コメント: 0

蓮如上人は『蓮如上人御一代記聞書』の中で、「仏法は大切にもとむるよりきく者なり」(聖典878頁)と言われ、また「ただ仏法は聴聞にきわまることなり」(聖典889頁)とも言われています。

その意味では、この「聞」の一字は、私たち真宗門徒にとっての根本語であり、浄土真宗の教えに出遇った私たちにとっての生きる態度を表された言葉であります。

ところで私はこの「聞」ということについて、二つの聞ということがあるのではないかと思っています。一つは文字通り教えに聞いていくということです。善導大師は教えに聞いていく生活のことを「経教は鏡の如し、さくさく読みさくさく尋ぬれば智慧を開発す」(『観経疏』序分義)と明確に言われてます。

「経教(おしえ)」とは、私たちにとって鏡のことだと言われるのです。ただ私たちがイメージする鏡は自分の顔を見たりする手鏡か、顕微鏡とか望遠鏡など鏡にもいろいろありますが、このような鏡は決して自分の素顔や内面をそのまま照らし出すことはありません。それは鏡の問題というよりも人間の問題なのでしょう。鏡で自分の顔を見ようとしても私たちは自分の顔が少しでもよく見えるように自分の顔をかざってしまうのです。「人間の内面なんてこわくて見れますか。いまだ誰も踏み込んだことのない原生林みたいなものだ」と言われた方がおられますが、本当は私たちは自分のことは見たくないし知りたくないのかもしれません。他人の欠点は顕微鏡で見るように拡大して見ようとしますし、逆に自分の欠点はできるだけ見えないように望遠鏡で見ようとするのが、私たちではないでしょうか。

私たちは自分のことは自分が一番よくわかっていると思っていますが、実はもっとも近くてもっとも遠いのが自分であるということです。自分のことは自分にはわからない根源的闇、自分がかわいいという心に覆われて生きているのが私たち人間なのだと。その闇を照らし出すのが「経教」なのです。だからこそ私たちは常に経教を「さくさく読み、さくさく尋ね」ていく、生活習慣にまでなる歩みが大事なのでしょう。生活の片隅の聞法ではなく、行住坐臥、日常の生活全体が聞法生活になることが求められているのです。

ところで、はじめに「聞」に二つあると申しました。それは私たちには悲しいことに法の鏡を人間の鏡にしてしまうという愚かさ、したたかさがあるのです。それは教えによって自分の正体(我執)が知らされたことに座り込むということがあるのです。救いに安心してしまうのです。わかったつもりになることによって、さらに深い闇(法執)に迷い込んでしまうのです。自分が見えなくなるのです。

このような光の病を破ってくれるのは現実だけです。老病死のことや、温暖化で破壊してしまった自然環境の問題、コロナ禍によって苦しんでいる社会不安などの一切の現実が、私たちを裸形の人間にかえしてくれるのではないでしょうか。業縁の身を生きている事実に立つということです。

教えに聞き、現実に聞く。聞の生活に終わりはありません。

(門井 斉/第5組圓龍寺・組同朋の会教導)

教化委員会三年間を振り返って【しゃらりん36号】

- 2020年06月30日(火)0:20

- コメント: 0

新教化体制が発足して今年度末で早くも3年。刷新された教化委員会で1期目を終えられた総合調整局長、ならびに各専門部の幹事のみなさんに、総括を寄稿していただきました。

総合調整局

宮部 渡( 第15組西稱寺)

旧体制の「企画部」から現体制の「総合調整局」への組織変更にはいくつかのポイントがありましたが、一番の変更点は、あて職中心の人員構成から各専門部幹事を中心に構成された、いわば現場を担う方々の組織へと変わった点です。

これにより、今まで自分の関わる部会中心の報告会であった幹事会を、教区教化をお互いに俯瞰しあいながら、「現場が主役 つながる教区教化」の掛け声のもと、互いを見つめなおし、教区教化全体の問題として、文字どおり調整をはかっていく場となり得たことです。

策定委員会からの狙いであった、コーディネート部門を中心に、いわゆる内向きの学習を脱皮し、現場に出向く教化を念頭に企画が組まれていきました。そしてそこには必然と専門部間の枠を超えた動きも徐々に見られるようになってきました。

まだまだ試行錯誤で十分な成果とはいきませんが、各専門部会からの報告のとおりその第一歩を踏み出したことは間違いありません。

この歩みを次期を担ってくださる方々に十分ご理解いただき、さらに推し進めていただきたく思います。コロナ禍により、引継ぎの簡略化を余儀なくされました。次期教化委員会の方々には我々に遠慮なくおたずねくださり、また、我々も協力を惜しまない覚悟でおります。どうぞよろしくお願いいたします。

儀式・法要部

新川隆教(第21組西向寺)

この3年間の事業を通して「出向く」と「コーディネート」ということが言われてきました。儀式・法要部では各組や寺院より依頼を受けて開催する事業が多いのですが、その案内を同じ教化委員会各部門より協力して発信していただけたというのがもっともよかったことです。その結果、「寺院儀式相談室」では仏花、落慶法要、念珠製作等、依頼の項目や回数が増えました。

この3年間の事業を通して「出向く」と「コーディネート」ということが言われてきました。儀式・法要部では各組や寺院より依頼を受けて開催する事業が多いのですが、その案内を同じ教化委員会各部門より協力して発信していただけたというのがもっともよかったことです。その結果、「寺院儀式相談室」では仏花、落慶法要、念珠製作等、依頼の項目や回数が増えました。

また、本山・別院や教区内諸団体と共催する事業も多く、「登高座作法講習会」では本山より伝授師、教授師を迎えて天満別院にて開催し、その地域の方に特にご参加をいただきました。この後も5年間隔で難波別院を主にしながらも各別院で開催していくことを願っています。「子どもの集い(大)」や「子ども報恩講」では難波別院、「得度受式後講習会」では八尾別院、また各種講習会では青少幼年部や准堂衆会、温雅会、児童連盟とたくさんの協力体制ができました。

しかし、儀式法要部として実質的に目標にしてきた各寺院での御遠忌法要の厳修の増加、「子ども同朋唱和講習会」の開催における寺院子ども会の発足の願いは、まだまだ達成には程遠いことです。幹事として参加した総合調整局でも、教区全体の事業を中長期的に見据えてどこに重点をおいて課題とするのか、という視点で削減と新規事業の立ち上げ(スクラップ&ビルド)をすることが必要であると感じます。私の反省も含めて、次期教化委員会委員の方々にも引き続き討議していただきたいと思います。

研修・講座部

建部智宏( 第7組敎應寺)

「聖典講座 仏教学」は、従来は難波別院のみで行われておりましたが、2018年度より、天満別院へ出向き、開催させていただきました。それにより、今までの参加者に加え、天満別院のご門徒や近隣の方々、崇敬寺院のご門徒に参加していただけたことは「出向く教化」の成果であると考えます。

「同朋の会推進実行委員会」は、委員を対象とした専門講座を開催し、座談会の方法の模索や、教区内外の様々な現場の声に学ぶ活動を続けてきました。そのうえで、委員が「聖典講座 真宗学」の座談会の司会や、「同朋の会推進講座(推進員養成講座)」にスタッフとして出向くこと、また「同朋の会サポート事業」では、実際に寺院に出向き同朋の会のお手伝いをする活動につながってきております。また、2018年度から2年にわたり「大阪教区同朋の会推進員連絡協議会(大推協)」との懇談会を開くことができたことは、僧侶と門徒の垣根を越えて共に「同朋」ということを確かめる大切な場をいただけたと感じております。

「同朋の会推進実行委員会」は、委員を対象とした専門講座を開催し、座談会の方法の模索や、教区内外の様々な現場の声に学ぶ活動を続けてきました。そのうえで、委員が「聖典講座 真宗学」の座談会の司会や、「同朋の会推進講座(推進員養成講座)」にスタッフとして出向くこと、また「同朋の会サポート事業」では、実際に寺院に出向き同朋の会のお手伝いをする活動につながってきております。また、2018年度から2年にわたり「大阪教区同朋の会推進員連絡協議会(大推協)」との懇談会を開くことができたことは、僧侶と門徒の垣根を越えて共に「同朋」ということを確かめる大切な場をいただけたと感じております。

旧行事部の事業であった「同朋大会」「全推進員の集い」なども、各実行委員会の任期が3年になったことにより、委員同士のつながりが深まり、1年ごとの引継ぎも必要なくなり、会議の進行もスムーズになりました。ある委員からは「3年という任期を生かし、それぞれ前年の活動内容を積み重ね、最後の年で完結するような展開があってもいいのではないか」という意見も聞かれ、今後、単年度ではできない事業の深まりが期待できると感じました。

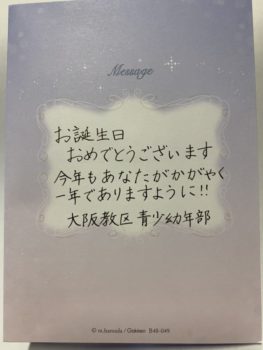

青少幼年部

松井 敦( 第21組圓德寺)

大阪教区教化委員会の中で新設の青少幼年部では、「難波別院報恩講子ども出仕」のお手伝いと、「初参式」を立ち上げました。出向く教化としましては、子ども会や青年会への巡回をさせていただきました。儀式法要部との共催では「子ども同朋唱和講習会」や「得度準備講習会」などをさせていただきました。難波別院主催の「花まつり子ども大会」や「子ども報恩講」のお手伝いをさせていただきました。いずれもたくさんの子どもたちと出逢うことができました。

大阪教区教化委員会の中で新設の青少幼年部では、「難波別院報恩講子ども出仕」のお手伝いと、「初参式」を立ち上げました。出向く教化としましては、子ども会や青年会への巡回をさせていただきました。儀式法要部との共催では「子ども同朋唱和講習会」や「得度準備講習会」などをさせていただきました。難波別院主催の「花まつり子ども大会」や「子ども報恩講」のお手伝いをさせていただきました。いずれもたくさんの子どもたちと出逢うことができました。

それ以上に大事にしたことは、子どもたちに誕生日カードを発送し、そのぬり絵を送り返していただくことを続けたことです。私の子ども時代には、教区から子ども宛に手紙が届くことなどなかったですが、今の子どもはしあわせだと思います。

2019年度後半には新型コロナウイルスが蔓延して教区のほとんどの行事が中止や延期に追い込まれました。その中でも、緊急事態宣言で外に出て遊べない子どもたちに、クイズやぬり絵、トリックアートなどで楽しんでいただくために、誕生日カードの発送を続けています。こんな時こそ何ができるか考える時だと思います。

2019年度後半には新型コロナウイルスが蔓延して教区のほとんどの行事が中止や延期に追い込まれました。その中でも、緊急事態宣言で外に出て遊べない子どもたちに、クイズやぬり絵、トリックアートなどで楽しんでいただくために、誕生日カードの発送を続けています。こんな時こそ何ができるか考える時だと思います。

次期教化委員の方は、少しでも多くの方に青少幼年活動へのご協力をいただき、これからの教区を背負って立つ子どもたちを成長させてあげるようにご尽力ください。

組教化推進部

山口知丈( 第 9組昭德寺)

「つながる教化」で「ひろがる教化」各組独自の教化の取り組みを通して

今の大阪教区の教化体制の「現場が主役 つながる教区教化」というあり方が、何を生み出していくのかを、探ってみたいと思います。まずは、「人権学習」です。ひとつは、昨年6月21日に開催された第9組人権学習会「発達障がいについて学ぶ」です。組の人権推進要員自身が抱える課題を、組全体で共有しようとするもので、講師の松井聡氏(第21組浄得寺住職)による体験を踏まえたお話がなされ、その後、NHKが放映した「君が僕の息子について教えてくれたこと」のDVDを鑑賞。ふたつの貴重な事例から、自閉症の家族を持つことの重さとともに、自閉症の「心の声」に触れる学びの場でした。 もうひとつは、今年2月12日に開催された第11組人権学習会「児童養護施設レバノンホームについて」です。会では、施設長の栗本一美氏より、ホームの成り立ちや、そこで暮らす子どもたちの生活の様子をお話していただき、組門徒会の方々を含めた約40名が熱心に耳を傾けておられました。この学習会は、組長の玉井久之氏が長年温めてこられた課題で、組はもとより北摂ブロックへの参加の声かけがなされました。

もうひとつは、今年2月12日に開催された第11組人権学習会「児童養護施設レバノンホームについて」です。会では、施設長の栗本一美氏より、ホームの成り立ちや、そこで暮らす子どもたちの生活の様子をお話していただき、組門徒会の方々を含めた約40名が熱心に耳を傾けておられました。この学習会は、組長の玉井久之氏が長年温めてこられた課題で、組はもとより北摂ブロックへの参加の声かけがなされました。

次に、「教学・教化」についての組における取り組みです。第21組では、「法話を考える会」として2017年から全9回の学習会を実施されています。昨年12月18日にその最終回を迎え、村上宗博氏(京都教区山城第1組願教寺)を講師に「親鸞聖人最後の手紙 『親鸞聖人御消息集』を紐解く」のテーマでお話をいただきました。宗祖晩年の心情をうかがい知ることのできる機会となりました。

これらの組独自の取り組みが、組教化推進部を通し「組教化委員長・同朋の会教導懇談会」等で紹介されるならば、教区全体で「課題の共有」が生まれることになります。つながりが生む、教区全体への「ひろがる教化」。これが、今の体制のよさではないでしょうか。

広報・出版部

澤田 見(第12組清澤寺)

広報・出版部は以前の出版会議、ホームページ部、視聴覚伝道部、しゃらりん編集部から成る専門部会です。覚悟はある程度していましたが、その内容は多岐にわたり、なおかつ膨大でした。幹事としてなかなかすべての事業に目を配れなかったと反省しています。

出版会議はいままで独立した組織であったのを、教化委員会との連携を密にしていくということで組みこまれました。出版物ごとにプロジェクトチーム的な実行委員会を作り、編集を行っていくという方針を立て作業してきました。しかし1冊の本を制作するには時間がかかり、3年目の今年にしてようやく形になってきました。『真宗門徒のお葬式』ブックレット版をこのたびの全寺院発送でお届けしています。また近々、平野修先生の『化身土巻講義』、『表白(敬白)例文集』などを発刊できるかと思います。

ホームページ実行委員会では従来の『銀杏通信』の継続的な管理・運営と、月2回の「パソコン相談室」を行ってきました。コロナでの外出自粛もあり、ウェブ会議やリモートワークなど、ITを活用した組・寺院の活動への支援も積極的に行っていきたいと考えています。(本誌9ページもご覧ください)

視聴覚伝道実行委員会は教化に使えるお金も限られてきているなか、高額な予算を必要とする動画の制作も難しく、どのような活動をしていったらよいのか模索を続けていました。まだ結論は出ていませんが、映像制作以外でなにかできることはないかと考えています。

しゃらりん編集部は「広報コーディネート実行委員会」として教区の広報全般を受け持ちました。具体的には教区テーマ広報のための栞やクリアファイルなどを作っています。そのほか教区を広報する手段はないのか、こちらも模索中です。

ほんとうに活動内容がたくさんある部ですが、教化委員会内の連携という面では、教化体制の見直しの効果も確実に出てきているというのが実感です。

(『しゃらりん』36号・2020/6発行より)

前を訪う2―内山宗之さんに聞く【しゃらりん36号】

- 2020年06月29日(月)17:49

- コメント: 0

2020年6月30日付けで発行された大阪教区教化委員会誌『しゃらりん』36号にて、前教区門徒会長の内山宗之さんのインタビューを「前(さき)を訪う」と題して掲載しています。

本誌では誌面の都合上ダイジェスト版ですが、下記URLに「完全版」を掲載しました。どうぞお読みください。

「法話をいただく」に動画を追加

- 2020年06月04日(木)12:35

- コメント: 0

大阪教区のYouTubeチャンネルに澤田秀丸氏(第12組清澤寺前住職)の「疫癘(えきれい)の御文―コロナの時代に」をアップいたしました。このコロナウィルスが蔓延する時代において、私たちはいかに生きるべきかをお話くださっています。

訂正:50分過ぎあたりで大無量寿経を引用して「命終身死」と板書されますが、正しくは「寿終身死」(聖典p59)です。

※第12組清澤寺より動画の提供を受けました。銀杏通信では法話の配信を積極的に行っていきたいと思っております。ご協力いただけるご寺院は教務所までお申しつけください。(ご講師の許可が必要です。可能であればHP委員会が収録に伺わせていただきます)