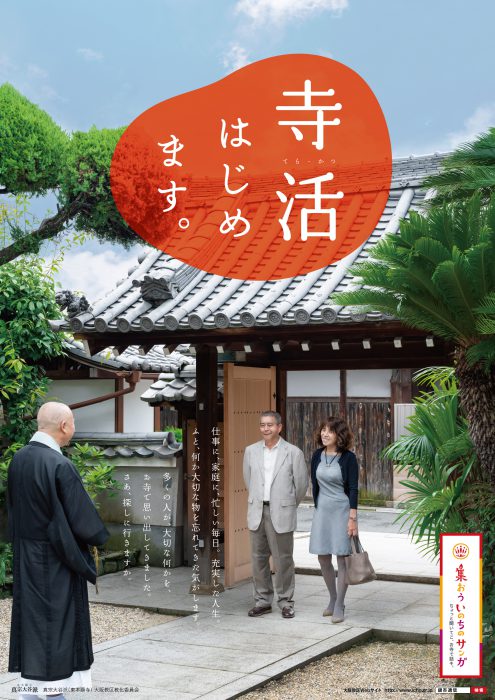

教区テーマポスター2019

- 2019年08月09日(金)13:20

- コメント: 0

教区ポスターの撮影を行いました

- 2019年07月15日(月)23:26

- コメント: 0

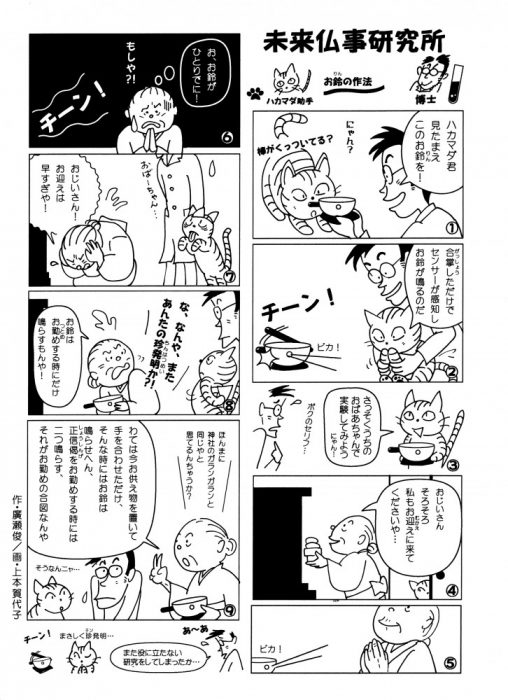

マンガ真宗仏事研究所④【しゃらりん35号】

- 2019年07月06日(土)9:15

- コメント: 0

おてらの未来ーてらこん?ネットワーク【しゃらりん35号】

- 2019年07月05日(金)9:08

- コメント: 0

連区の有志坊守でお寺を男女の出会いの場に

昨年2月、近畿連区坊守研修会の座談の中で、「せっかくのお寺の後継者に伴侶が居ない」、そんな話題が持ち上がりました。そして、ご門徒さん宅でも同じような悩みをかかえておられることは、どの地域でも明らかなことでした。「お寺の未来を憂いているばかりでは始まらない! 私たちで出会いの場を提供出来たら!」そんな熱い思いで発足したのが、「てらこん?ネットワーク」です。(以下「てらこんNW」と表記)

自発的に集まった10数名の坊守と女性住職。それは、山陽、長浜、京都、四国、大阪と各教区に有志がもれなく揃う、という嬉しい偶然からスタートしました。しかし、普段から多忙な坊守たちが、互いの距離を超えて連絡を取り合うのは、数年前なら不可能だったかもしれません。この不可能を可能にしたのが、スマートフォンのアプリ「LINE」でした。私たちは、自坊の仕事の合間を利用して、LINEですべての相談と決定をしました。1日のLINEのやり取りが150通近くになることもありました。そして発足からわずか3か月後の5月に、京都・東本願寺前の東光寺さんで、お寺が男女の出会いの場、第1回の「てらこんNW」が開催されました。

寺族の若者を中心に参加者およそ20名。その後毎月開催され、大阪・天満別院さん、山陽・大圓寺さん、京都・東光寺さんを会場に、いずれも40人を超える盛況ぶりでした。日程としては、まずお寺で2時間の自己紹介とお話しタイムをもうけ、その後、レストランなどに移り懇親会です。自然と盛り上がる若い男女の熱気に、世話役の私たちでさえ、高揚感が引き出されるような不思議な感覚に陥ります。てらこんに参加したことで「自分の中の何かが変わった!」という人は多かったようです。それほど人と人との出会いはエネルギーを生み出すものなのですね。

現在、てらこんNWは8回を終え、参加者は、のべ290人を超えています。定員を超えたため参加をお断りした回もあれば、お寺に迎えたい方・入ってもよい方の人数バランスが合わずに中止にした回もあります。「今まで行った他の婚活パーティより、てらこんNWが一番楽しかった!」「坊守さんたち、とても親身にやってくれている」などの嬉しい意見も多く聞けました。とは言え、毎回、参加者を募るのに苦労をしていることも事実です。昨年11月からは、近畿連区の全教区において、チラシの全寺院発送を協力していただけました。チラシ制作費がかさむため、山陽教区からカンパ金、その後、四国教区から助成金も頂戴しました。しかし、チラシを送るだけではだめだということも学びました。今は色々な場でPR活動もしています。

最後になりましたが、今年3月に1組のカップルが結婚成立されました。他にも数組の方々が結婚前提の順調な交際を続けておられます。私たちも自分のことのように嬉しく感じています。引き続き、お寺の未来が明るくなるよう、てらこんNW世話役一同がんばっていこうと思います。

(てらこんNW世話役・上本賀代子さん)

出向く教化のご紹介【しゃらりん35号】

- 2019年07月03日(水)9:00

- コメント: 0

得度受式後講習会@八尾別院

儀式法要部

さる3月26日(火)、大阪教区教化委員会「儀式法要部」にて「得度受式後講習会」を開催いたしました。同講習会は、得度を受式した子どもたちが僧侶として歩むことの大切さを確認するための会として、得度受式後から満15歳までを対象に、毎年3~4月に講習を行っています。

今回、舞台となったのは、大阪教区内にある八尾別院大信寺。当日は本堂のお給仕体験や、諸殿見学、バーベキューなど盛りだくさんの内容となりました。特に盛糟を使ってのお仏供作りは、11合ものお米で作る大仏供に子どもたちも大喜び。「まだまだ入るぞ」「こんなに食べられない」と、和気あいあいと語りながら作っていました。その後は別院の大きな仏具で実際にお給仕を体験し、自坊の仏具と比較して関心を持ったり、初めて見る仏具の使い方を聞くなど、お荘厳を通じて学びを深めていました。また、皆で作ったお仏供は、最後にバーベキューで「焼きおにぎり」にして美味しくいただきました。参加した子どもたちからは、「大きい仏具は迫力があってすごかったけど、お給仕は難しかった」「難波別院以外の別院があったのをはじめて知った」「バーベキューが盛り上がった」などさまざまな声が聞こえてきました。

「得度後講習」と聞くと講義や座談など、子どもちたちにはちょっと難しい内容ではないか?と感じますが、過去には「本山内陣参拝」や「難波別院宿泊研修」など普段は経験できない貴重な企画をはじめ、今回のようにバーベキューを楽しんだ年もありました。これは、毎年スタッフが講習会を企画する際に、「僧侶として歩むことの大切さ」を念頭におきながら、さまざまな体験で仏法に触れてほしい、また僧伽として同じ道を歩む友人と仲良くなってほしいという願いが込められているからです。そして私たちスタッフも子どもたちに教えつつ、教えられつつ繋がりを深めていくことができます。

何年後、何十年後どこかで会ったときに、「あ! あのとき一緒に本山いったな!」とか「八尾別院の大仏供一緒に作ったな!」と言い合える仲間になれたら、本当に嬉しいことです。今後も、教区内の別院を訪ねてそれぞれの特徴を生かした講習を行うなど、様々な企画に挑戦していきたいと思います。

(第4組阿弥陀寺・吉川 遊さん)

聖典講座@天満別院

研修・講座部

今年2月から5月までの全4回、大阪教区教化委員会「研修・講座部」主催による聖典講座が開講されました。今年度は『釈尊を説いた経―大乗仏教入門―』をテーマに、大谷大学の織田顕祐先生にお話いただきました。

聖典講座開催を知らせる事前の案内には「お経ってむずかしそう……、何が書いてあるのかわからない……」といった人にも親しんでいただけるようにと書いてあったので、分かりやすい講座なのだと思い、楽しみにしていました。

聖典講座開催を知らせる事前の案内には「お経ってむずかしそう……、何が書いてあるのかわからない……」といった人にも親しんでいただけるようにと書いてあったので、分かりやすい講座なのだと思い、楽しみにしていました。

先生の講座では、まず「仏教は釈尊(お釈迦様)から始まったのか?」という視点から「釈尊が説いた経」と「釈尊を説いた経」の違いについて話されました。「お経に釈尊が説かれている」というのは、いったいどういう意味なのかと惹きつけられました。

先生は「弥陀の本願まことにおわしまさば、釈尊の説教、虚言なるべからず。仏説まことにおわしまさば、善導の御釈、虚言したまうべからず」(歎異抄第二章)という言葉と「久遠実成阿弥陀仏 五濁の凡愚をあわれみて 釈迦牟尼仏としめしてぞ 伽耶城には応現する」(浄土和讃)という親鸞聖人の二つの言葉を出されました。

私には先生が、釈尊以前より仏教は存在していたということを伝えたかったように感じました。また二尊教の教説のとおり、教主である釈尊が応現してくださったことで、今の仏教があるのだと改めて認識させられました。

全体の講座を通して、先生は写真をスクリーンに映してくださったり、また講座の終わりには必ず質疑応答の時間を設けてくださり、私のように人前で質問することが恥ずかしかったりする場合にも、事前に配布している質問用紙に記入し、次回の講座の際に答えてくださるという配慮もあり、嬉しかったです。

私は学生時代に真宗を学び、初期仏教は仏教学だからか、聞きなれない用語も多く、正直難しく感じましたが、受講させていただいて知り得たことも多く、有意義な時間でした。

(天満別院列座・掘河実誓さん)

登高座作法講習会@天満別院

2月15日(金)から21日(木)の5日間、大阪教区教化委員会「儀式法要部」主催の登高座作法講習会に参加させていただきました。経導師および式導師として必要な読法・作法の習得を目的とした講習会です。これまで登高座の経験はなく、報恩講の参詣や出仕でちらっと見る程度だったので、何から何まで初めての経験でした。

2月15日(金)から21日(木)の5日間、大阪教区教化委員会「儀式法要部」主催の登高座作法講習会に参加させていただきました。経導師および式導師として必要な読法・作法の習得を目的とした講習会です。これまで登高座の経験はなく、報恩講の参詣や出仕でちらっと見る程度だったので、何から何まで初めての経験でした。

1日目は読法の講義、2日目から4日目までは作法の講義と班別の講習で、5日目は考査という流れでした。まず、読法の三礼文と唄文の暗唱には苦労しました。期間中は風呂・トイレ・車の中と常にブツブツ言ってなんとか覚えることができました。次に、作法の講習では何度も登壇させていただき、間違えては確認するということを繰り返し、まさに身体で覚えていきました。そうしてあっという間に最終日の考査を迎えました。練習で登壇するだけでも緊張するのに、考査となると頭が真っ白になりました。他の受講者が緊張して作法しておられるのを見てますます不安になり、いよいよ私の番。少しミスはしたものの何とか終えることができました。結果は受講者全員合格でした。

登高座は一人だけでできるものではありません。今回、伝授師・教授師をはじめ准堂衆の皆さんのサポートを受け講習を終えることができました。一人ひとりがきっちりと儀式・作法ができてこそ、それぞれの役割を果たすことができ、全員で儀式が勤まっていくのだということを実感しました。今回の講習を機に研鑽を深めていきたいものです。

(第10組光善寺・太田善顕さん)

教区事業のご報告【しゃらりん35号】

- 2019年07月02日(火)8:29

- コメント: 0

女性住職の集い

社会・人権部

真宗大谷派では、1991年に卑属系統(自分より下の世代の親族)に男性教師がいないことを条件に、女性の住職就任を初めて認めました。1996年には条件が撤廃され、住職継承に男女差は解消されました。現在、全国で186人、大阪教区内では19人の女性が住職に就任し、活躍されています。しかし、多くの男性住職の中の女性ということには変わりありません。ご存知の通り教区会・組会を見渡しても男性が大勢です。

大阪教区「男女の平等参画を考える実行委員会」で女性住職の声を聞く場を設けようと企画したのが「女性住職の集い」です。通年テーマを「ちょっと聞いてぇ ちょっと教えてぇ」とし、日頃の法務の疑問からお寺の運営に至るまで、寺院生活の話を中心に参加者同士で語りあう場としました。参加の呼びかけは、女性の住職・代務者、将来住職就任を考えているかたに声を掛けています。

大阪教区「男女の平等参画を考える実行委員会」で女性住職の声を聞く場を設けようと企画したのが「女性住職の集い」です。通年テーマを「ちょっと聞いてぇ ちょっと教えてぇ」とし、日頃の法務の疑問からお寺の運営に至るまで、寺院生活の話を中心に参加者同士で語りあう場としました。参加の呼びかけは、女性の住職・代務者、将来住職就任を考えているかたに声を掛けています。

毎年、講師と内容・テーマを実行員会で参加者の意見を取り入れながら検討しています。これまでに税理士を招いて「宗教法人税務」、絵本を題材に「絵本から味わう僧伽」など色々な角度から講師を招いています。また、本山から解放運動推進本部「女性室」スタッフの中川和子さん(三重教区常願寺住職)にアドバイザーとして参加してもらっています。

今年度は、真宗大谷派参務・解放運動推進本部長の草野龍子さんを招いて「教団の中の女性」をテーマに、ご自身の歩みを通した話をしていただきました。女性室スタッフの中川さんからは、女性室制作「女と男のあいあうカルタ」(ジェンダーカルタ)の紹介があり、実際にみなさんとカルタ取りを行いました。研修会終了後には講師・参加者・実行委員の交流の場として懇親会を催し、ざっくばらんに楽しく過ごしました。

参加者からは、「集い」は開き続けてほしい、場が開かれていることが日頃の法務の力になるとの声をいただいています。実行委員会としても、委員一人ひとりが「場を開く」ことの大切さを「集い」を通して感じています。

(第21組西願寺・藤原 勲さん)

第45回同朋大会

研修・講座部

さる5月11日(土)に難波別院本堂を会場に、教区教化委員会・研修講座部主催の第45回大阪教区同朋大会が開催され、約1300名が参加されました。

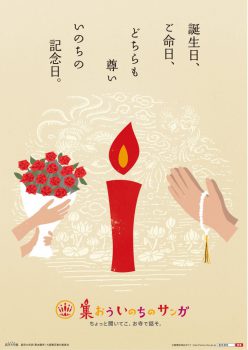

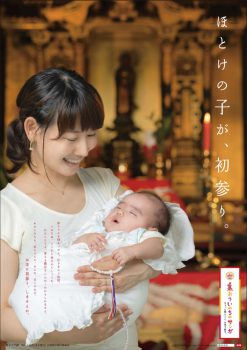

教区基本テーマ「集おう いのちのサンガ」を大会全体のテーマとし、「あなたの居場所はどこですか?」をサブテーマとして、ご門徒の意見発表のあと、真城義麿さん(四国教区善照寺住職)のご法話をいただきました。

まず意見発表では、大阪教区第12組唯稱寺門徒の橋本隆夫さんに発表いただきました。橋本さんは東西両本願寺から寺号を認められた東西両派立合寺院としての唯稱寺の歴史を紹介され、また自らが出遇われた前門徒会長、前住職、現住職の三人の方々のお話を交えながら、彼らとの出遇いによって自らの居場所をいただけたこと、また「寺族」と門徒が協力して寺院を支えていく大切さを語られました。発表後、参加者からは「寺院と門徒の関係性が薄れていくなか、関係が強固な唯稱寺が羨ましい」「お寺のために一所懸命尽くされる姿に頭が下がる」などの声が多く寄せられました。

続いて真城義麿さんをご講師として、「あなたの居場所はどこですか」をテーマにご法話をいただきました。法話では居場所を求めながら「個」へと閉じこもろうとする、つながりを求めながらも煩わしさを感じるなど、現代社会の傾向を例にあげながら、「居場所」とはそれぞれの場所で他者と関わりを持ち、認めあいながら安心して共に生きられる場所であると、お話されました。

同朋大会全体を通して、参加者からは「目の前の小さな居場所を大切にしようと思った」「自分の居場所を考えるときに『共に』という視点が抜け落ちていたことに気づかされた」など、多くの意見がアンケート等で寄せられました。いただいたご意見を参考に、次回以降の同朋大会がさらに「寺族」、門徒が共に学び考える場になるようにしていきたいと思います。

(大阪教務所)

組門徒会研修大会

研修・講座部

さる6月18日(火)、各組門徒会員約250名が参加して組門徒会員研修大会が行われました。

それぞれ午前と午後の2班に別れ、真宗本廟と天台宗青蓮院を参拝いたしました。

青蓮院は、宗祖親鸞聖人が9歳で得度を受けられた場所で、境内には聖人のお髪が納められている植髪堂があります。

本山では両堂を参拝し、大寝殿及び白書院にて昼食をいただきました。昼食後は、阿弥陀堂で参加者全員でお勤めをし、その後、視聴覚ホールへ移動し木全和博参務による法話を聴聞しました。

また、本山職員の案内による御影堂門や能舞台を中心とした諸殿拝観が行われ、普段下から見上げる御影堂門にも登り、安置されている釈迦如来、弥勒菩薩、阿難尊者の三尊像を拝観いたしました。

参加者からは、「本山の歴史を詳しく知ることができて、大変充実した研修となった」という声を聞くことができました。

(大阪教務所)

前を訪う1―稲垣俊一さんに聞く【しゃらりん35号】

- 2019年07月01日(月)8:55

- コメント: 0

2019年6月30日付けで発行された大阪教区教化委員会誌『しゃらりん』35号にて、第17組德因寺前住職の稲垣俊一さんのインタビューを「前(さき)を訪う」と題して掲載しています。

本誌では誌面の都合上ダイジェスト版ですが、下記URLに「完全版」を掲載しました。どうぞお読みください。

Web連動企画【BOOKSしゃらりん堂】2

- 2019年07月01日(月)1:21

- コメント: 0

教区教化委員会広報誌『しゃらりん』編集部員がお勧めする本の紹介。月に一度、銀杏通信上で連載しています。

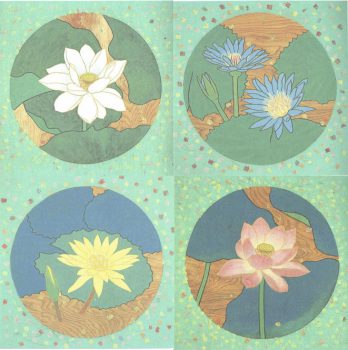

仏典の植物をたずねて

安間剛志

仏典には実にさまざまな花々や植物が登場します。仏教のシンボルとも言える赤・黄・青・白の蓮花の花をはじめとして、お釈迦様がお生まれになったルンビニ園の無憂樹、お悟りを開かれた菩提樹、涅槃に入られた娑羅双樹など仏伝に登場する植物や、また、仏教の教理やその比喩でたびたび言及される優曇華や曼殊沙華、多羅樹や曼陀羅花など、さらには、薫香の植物としての旃檀や沈香、薬用の植物として芥子などもよく目にします。中には、おそらくは架空の植物と考えてよいのでしょうが、如意樹や空華なんていうものまで出てきます。実に仏典には、さまざまな花々や植物に彩られているのです。

おんみ世尊のもろもろの感官は澄みきり、皮膚の色は清浄で、顔の色は清らかであり、黄色く輝いております。あたかも、秋のなつめ(vadara / badara) が、淡黄色で、清浄で、清らかであり、黄色く輝いているように、まさしく同じように、世尊のもろもろの感官は澄みきり、顔の色は清浄で、皮膚の色は清浄であり、黄色く輝いております(藤田宏達訳『無量寿経』)

しかし、私たちはそれらの植物についてほとんど漠然としたイメージを持っているに過ぎず、具体的にどのような植物なのかと問われたら、とたんに返答に窮してしまいます。仏典に出てくる植物の比喩は、難しい教義を解かりやすくするためのものであるはずなのに、私たちはインドの植物について知らないので、その比喩を聞いてもいまいちピンとこないということがあります。

例えば、『大無量寿経』は、阿難尊者が世尊のお姿が清浄で「光顏巍巍」として眩いばかりに輝いている様子に驚いてお尋ねになるシーンから説法がはじまります。世尊が輝いているお姿は、本堂のお荘厳なども頭にちらつき、黄金色にピカピカと後光を指して輝いている様子を想像しますが、ここの梵語の翻訳を見てみると、「あたかも、秋のなつめが、淡黄色に輝いているように」と例えられているのです。もしも、淡黄色をしたインドの「秋のなつめ」を具体的に知ることができれば、どのようにお釈迦様が輝いておられたかということが、よりはっきりとイメージされることでしょう。釈尊の、いまや出世本懷の教えを説かんとするときに放たれる無量の光明は、こうした輝きなんだなあと。

青い蓮華は青い色で、青く輝き、青く見え、黄色い蓮華は黄色い色で、黄色い輝き、黄色く見え、赤い蓮華は赤い色で、赤く輝き、赤く見え、白い蓮華は白い色で、白く輝き、白く見え、種々な蓮華は種々な色で、種々に輝き、種々に見え、これらの蓮華のまわりは車の輪ほどの大きさがある(同訳『阿弥陀経』)

また、『阿弥陀経』に描かれる蓮花は「青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光」と説かれていますが、最近は葬儀会館等での備え付けのお荘厳での葬儀や法事が多いものですから、ともすれば一定時間で色が変化するLED ライトの電飾の蓮花などを想像してしまい、趣を欠くこと甚だしいと言わねばなりません。

ところが、実際にはインドの青蓮花(ニーロートパラN¯ılotpala)・黄蓮花(クムダKumuda)・赤蓮花(パドマPadma)・白蓮華(プンダリーカPun.d.ar¯ıka) は、そうした無機質な原色ではなく、それぞれに絶妙の色を保ち、独自の名前を持ち、独特の謂れを有し、花や葉の姿形もすべて異なるのです。

こうした仏典に描かれる花々や植物に関する疑問には、以下にご紹介する書籍が見事に答えてくれるでしょう。時にはカラー写真やイラスト入りで、時にはその教義の説明を交え、インドの植物についての鮮明なイメージと該博な知識を提供してくれます。仏典の植物がよく解るようになってはじめて、インドの土壌に芽生えた思想を、より身近により深く味わうことができると言えましょう。

中村元『仏教植物散策』, 東書選書, 1986 年.

中村元(監修)・石川響(絵)・三友量順(文)『インド花巡礼—ブッダの道をたどって』, 春秋社, 1996 年.

和久博隆『仏教植物辞典』(新装版), 国書刊行会, 2013 年.

満久崇麿『仏典の植物辞典』, 八坂書房, 2013 年.

T.C. マジュプリア(著)・西岡直樹(訳)『ネパール・インドの聖なる植物辞典』, 八坂書房,2013 年.

Web連動企画【BOOKSしゃらりん堂】1

- 2019年06月05日(水)22:40

- コメント: 0

教区教化委員会広報誌『しゃらりん』編集部員がお勧めする本の紹介です。本誌でも二人のかたが書いていますが、それ以外の委員のものを月に一度、銀杏通信上で連載いたします。今回は第一弾として、平野委員の書評です。

『同性愛は「病気」なの?』牧村朝子/星海社新書(2016)

平野圭晋

昨年、『おっさんずラブ』が好評だったせいか、この春は『きのう何食べた?』『腐女子、うっかりゲイに告る。』と性的マイノリティを扱ったドラマが目立ちます。LGBTに対する偏見はまだまだ払拭されていませんし、物珍しさによる注目という部分も否めませんが、少しずつですが社会での認識が変わってきているようですね。

昨年、『おっさんずラブ』が好評だったせいか、この春は『きのう何食べた?』『腐女子、うっかりゲイに告る。』と性的マイノリティを扱ったドラマが目立ちます。LGBTに対する偏見はまだまだ払拭されていませんし、物珍しさによる注目という部分も否めませんが、少しずつですが社会での認識が変わってきているようですね。

先月5月25日、WHOの総会において性同一性障害が精神障害の分類から除外されました。では同性愛は?ご存じの方は少ないと思いますが、同性愛は既に1993年に除外されているんです。それから考えますと、なんと歩みの遅いことかとも思います。

さて、同性愛は一つの生き方であって、それを病気という枠に押し込められることによって受けてきた当事者の苦痛は計り知れません。治療の対象であるということは、ありのままの私が否定されることだからです。しかし、同性愛が非人間的な行為として犯罪とされた時代、病気とすることによって同性愛者を守ろうとした歴史もあります。残念ながらそのことが新たな偏見を生んでしまうのですが……。正常という立ち位置の人間からの「当事者にとって善かれ」「社会にとって善かれ」、そうした危うい善意と愚かさの歴史がこの『同性愛は「病気」なの?』と題されたこの本の中には記されています。

同性愛という言葉がなかった時代にこの言葉を生み出したある二人の悲しい友情の物語から始まって、同性愛を病気とみなした理由探しの歴史が綴られます。また好奇の目の歴史も綴られます。

その上で作者は「人は同性愛者と非同性愛者に分けられるものか」という疑問を投げかけます。同性愛診断テストというものがありますが、みなさんはそれを必要とだと思いますか?それによって私たちはどんな確証を得たいと望んでいるのでしょう。何から隔てたいと望んでいるのでしょう。

「どうすればそれぞれ違った人間が同じ社会でくらせるのか」という作者の課題は、「バラバラでいっしょ」という同朋社会の顕現とも共通します。しかし現在、一般社会だけでなく真宗の僧侶、門徒の間においても、あからさまな差別こそ控えられていますが、控えられているだけで拒否感はなくなってはいません。同性愛をネタにするという風潮も改まっていません。そんな、分別し、差別し、共にということを忘れがちな私たちの業をこの本から教えていただいてはいかがでしょうか。

ボイスロイドによる歎異抄朗読、スタート!

- 2019年05月26日(日)17:46

- コメント: 0

https://www.icho.gr.jp/kiku/tannisyou

ホームページ実行委員会では、新コンテンツ、VOICEROIDによる『歎異抄』の朗読を始めました。今回は前序と第一章をアップしています。

VOICEROIDとは読み上げ用音声合成ソフトのことで、歎異抄の朗読をさせたのは(おそらく)史上初ではないかと思います(^o^) 普通にテキスト文をソフトに読みこませるだけではだめで、微妙な調整が必要になります。そのあたり作成者のオタク心 研究の成果が炸裂しております。

この音声ファイルは自由にお使いいただけます(ただしネット上での再配布、改変は不可)。ぜひご活用ください。

また今後、順次アップしていく予定ですので、お楽しみに!

天満別院彼岸会・総永代経法要のお知らせ

- 2019年03月04日(月)12:17

- コメント: 0

天満別院・春期彼岸会並総永代経法要を下記の通り厳修いたします。みなさまお誘い合わせの上、御参詣いただきますようご案内いたします。

天満別院・春期彼岸会並総永代経法要を下記の通り厳修いたします。みなさまお誘い合わせの上、御参詣いただきますようご案内いたします。

【記】

日時:2019年3月24日(日)午後1時30分~

講題:人は何故南無阿弥陀仏で救われるのか?

講師:松井 聰(第13組心願寺住職)

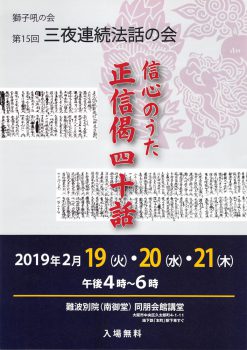

第十五回三夜連続法話の会、本日最終日です

- 2019年02月21日(木)11:55

- コメント: 0

本日午後4時より、難波別院講堂にて、第十五回三夜連続法話の会「正信偈四十話」の最終夜が行われます! ぜひご聴聞ください。

また会場まで起こしになれない皆さまのため、YouTubeチャンネルにてライブストリーミングも行っております。下記よりご覧になれますのでよろしくお願いいたします。

なお昨日までの映像はこちらからご覧いただけます。

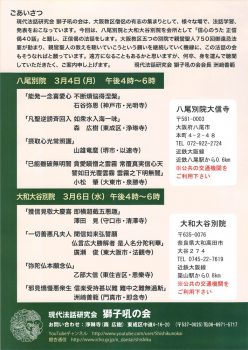

次回は以下の通り、3月4日午後4時~八尾別院にて、3月6日午後4時~大和大谷別院にて、「正信偈四十話」の続きを行います。こちらもお誘いあわせの上、ご聴聞くださいますようご案内いたします。

三夜連続法話の会、ライブ配信します!

- 2019年02月19日(火)15:56

- コメント: 0

本日午後4時より開始の第十五回三夜連続法話の会・第一夜のライブ配信をYouTubeチャンネルで行います。会場にお越しになれない皆さまは、ぜひこちらでもご覧ください!

折々の華③【しゃらりん34号】

- 2019年02月09日(土)6:55

- コメント: 0

折々の華「本山の仏華、一般寺院の仏華」

御本山の仏華と、ちいちの華のものとでは、ずいぶん違いますねと言われることがよくあります。

そもそも大谷派の仏華は池坊の立華(りっか)が基本になっています。上の左図はその中の松の除真(のきしん)の立調図です。ここにあるように九つの道具(役枝)、すなわち真(しん)・副(そえ)・請(うけ)・正真(しょうしん)・見越(みこし)・流枝(ながし)・前置(まえおき)・控枝(ひかえ)・胴(どう)で構成されています。またその他、場合によっては内副(うちそえ)や副下(そえした)、請下(うけした)、木留(きどめ)、草留(くさどめ)など十数種類あるあしらいの小道具を用いることになっています。

ただしこれはあくまで床の間に飾るためのお華であって、本堂の御内陣という特殊な空間にそのまま置いても、どうしても見えにくく、映えないということになります。

とくに御本山の両堂という広大な空間では、仏華も巨大なものにならざるを得ませんでした。「花小商店」という本山立華の専門業者がおそらく試行錯誤しながら特殊に進化させていったのが、現在の東本願寺の仏華だと言っていいでしょう。実際にご覧になったらおわかりになるように、遠い距離からでも目立つように役枝等を太く派手に強調しています。また菊などの色花も単独では見えないため、何本も重ねたり束ねたりしてひとつの花材として扱っています。その結果、あれだけの距離を隔てても、圧倒的な存在感を持った仏華が生まれました。

いっぽうで一般寺院の御内陣にはそこまでの空間はありません。もちろんお寺にもよりますが、単独でお花を使ってもしっかりと視認できる広さです。ちいちの華はそんな私たちの御堂に適した仏華を立てるべきだと考え、研鑽してきました。お流儀のものと比べると誇張したり省略したりしていますが、それでも木々の枝の姿勢、色花の一輪こそを生かして、池坊立華本来の様式、役枝が形作る空間、季節の草花による色彩を大切にしながら立調しています。

また一般寺院では御本山のように業者を常に雇うわけにはいきません。そんな中、できるだけ楽しく簡単に、またなるべくコストも抑えられるようにと工夫をしています。

どちらが正式とか、正解ということではありません。それぞれの事情にあわせた美しい仏華を立てさせていただくことが、いちばん大切なのではないかと思っています。

立華・文 ちいちの華 澤田 見

マンガ「真宗仏事研究所③」【しゃらりん34号】

- 2019年02月08日(金)6:48

- コメント: 0