【宗派コメント】令和6年能登半島地震について

- 2024年01月02日(火)20:42

- コメント: 0

このたびの能登半島地震について、被害にあわれた皆様方に心よりお見舞申し上げます。

本日付けで真宗大谷派よりコメントが出されました。以下に引用します。また宗派・教区の動きがありましたら、わかり次第こちらに掲載いたします。

1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被害に遭われました寺院・教会、ご門徒はじめ被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます。

現在、宗派において寺院・教会・ご門徒の被害について情報収集中ですが、既に本堂・庫裡の倒壊をはじめとした寺院建物の大規模被害が報告されています。また、ご門徒宅の被害についても相当数が想定されます。

よって、本山より現地支援のため、第1次として1月3日から救援物資とともに職員(6名)を派遣いたします。

なお、宗派では、このたびの「令和6年能登半島地震」に対する救援金を勧募いたします。皆様からの温かいご支援をお願い申し上げます

【救援金口座】郵便振替口座番号00920-3-203053

【加入者名】真宗大谷派

※通信欄に「令和6年能登半島地震」とご記載ください。

新刊本等の宣伝チラシを全国全寺院に配布しました

- 2023年09月21日(木)23:10

- コメント: 0

10月の本山から全国全寺院への発送に、大阪教区の新刊本、好評既刊本の宣伝チラシを同封させていただきました。ご注文はFAX(06-6251-4796)またはメール(osaka-shuppan@higashihonganji.or.jp)にて承っております。またチラシに掲載したもの以外の出版物はこちらで御案内しております。ぜひお買い求めくださいませ。

しゃらりん38/大阪教区教化委員会って?

- 2023年09月21日(木)22:56

- コメント: 0

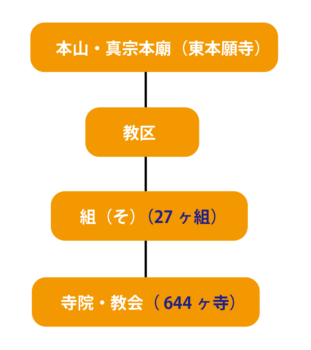

教区・ブロック・組とは?

「真宗大谷派」(本山・真宗本廟 東本願寺)は全国を20の教区に分けています。その中で「大阪教区」は、大阪府・奈良県・和歌山県の全域、そして兵庫県の一部地域で構成され、644ヶ寺の寺院・教会が所属しています。また、難波別院にある「大阪教務所」が本山の出張所として事務を管掌いたしております。

そしてその大阪教区は、地域ごとに27の「組(そ)」に分かれ、それぞれの組に各寺院・教会が属しています。

そしてその大阪教区は、地域ごとに27の「組(そ)」に分かれ、それぞれの組に各寺院・教会が属しています。

またこの組織とは別に、教区には難波別院・天満別院・八尾別院大信寺・茨木別院・大和大谷別院・堺支院(堺南御坊)の6つの「別院・支院」があり、教区と連携を取りながら活動しています。

また地域の交流を図るため、教区を市内・北摂・北河内・中河内・和泉・大和の6つの「ブロック(地域)」に分け、組教化推進部が担当して協議の場を設けています。

各寺院・教会はもとより、それぞれのレベルで日々さまざまな法要や行事、法話などが行われており、その全体が真宗大谷派の教化活動となっているのです。

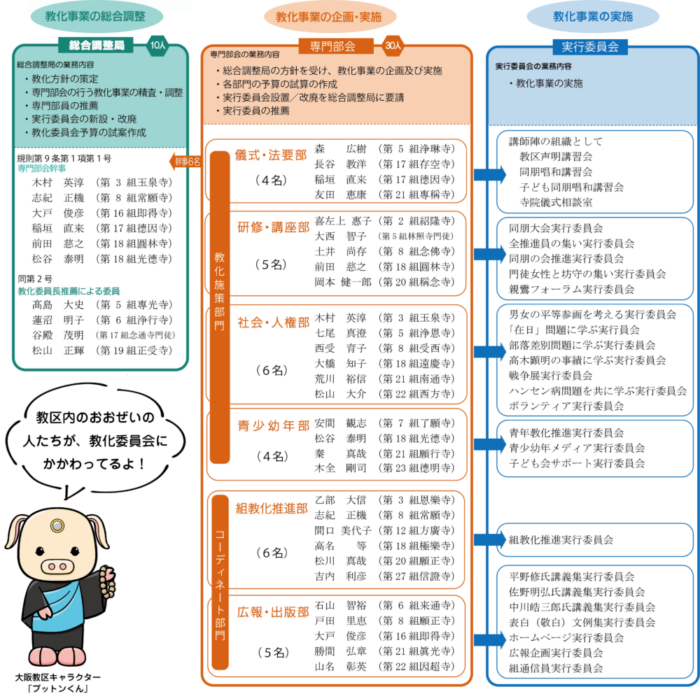

大阪教区の教化体制

2017年、教化体制策定委員会の答申により、大阪教区の教化体制の見直しが行われました。

2017年、教化体制策定委員会の答申により、大阪教区の教化体制の見直しが行われました。

それぞれがバラバラに施策を行っていた3単位(教区教化委員会・教化センター・教区内別院)をそれぞれ「出向く教化」「学び・育て・深める教化」「集まる教化」と位置づけ(左図参照)、その3単位の連絡・協議の場として「教化検討会議」が新たに設けられました。

これによって教化事業の重複などを避け、効率的で効果的な教化施策を実施できるような体制となりました。

教区教化委員会

その中で特に「教区教化委員会」(教化委員長=教務所長)は、今までの組織より大幅な見直しが行われ、従来行ってきた教化活動に加え、策定委員会の答申にあった「出向く教化」を中心としていけるような体制に変わりました。

具体的には、6つの「専門部会」を置くこととなりました。その6つとは、教化施策部門として「儀式・法要部」「研修・講座部」「社会・人権部」「青少幼年部」、コーディネート部門として「組教化推進部」「広報・出版部」です。そして教区教化事業全体を統括し、調整するために、「総合調整局」を置きました。

総合調整局は、各専門部会の幹事6名と、教化委員長推薦の4名の委員より構成され、互選により総合調整局長を選任します。総合調整局は各専門部会の事業の精査や予算の試案作成、実行委員会の設置と人事の承認などを審議しています。

専門部は幹事を互選で任命し、それぞれの分野の教化事業を企画・実施します。また、従来どおり各専門部の元には「実行委員会」が設置され、具体的な教化施策を執り行っています。

教区教化委員会のメンバーは、すべて教区内の各寺院所属の人々(「寺族」と門徒)で構成され、大阪教務所の所員が事務方としてそれを補佐しています。

ご覧のようにたくさんの人々が教区教化委員会にかかわってくださっております。しかし、以前より委員の固定化が指摘され続けています。今後は新しい人の積極的な登用、とくにご門徒、女性の教区教化委員会への参画が望まれています。これをお読みのみなさまもぜひ、教区教化委員会にご協力のほど、よろしくお願いいたします。

大谷大学講演会@南御堂 ライブ配信のお知らせ

- 2023年09月07日(木)15:45

- コメント: 0

以前御案内いたしました大谷大学講演会をライブ配信いたします。詳細は以下の通りです。みなさまぜひご視聴ください。

日時:2023年9月8日(金)17時~18時半

※公演前に同窓会総会・大学現状報告があります

講題:家族を介護するケアラーとの出会いと学び

講師:大原 ゆい 大谷大学准教授

会場:難波別院 同朋会館講堂

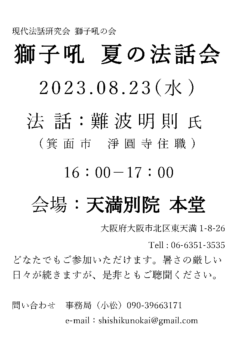

獅子吼の会・夏の法話会

- 2023年08月19日(土)14:49

- コメント: 0

『寺院向けイラスト集』

- 2023年08月04日(金)8:55

- コメント: 0

『寺院向けイラスト集』(A4版フルカラー・52ページ)を発刊いたしました。大阪教区内のご寺院には無償で配布いたしております。

10名のイラストレーターによる寺報や案内状などに使えるイラストを308点収録。この冊子をお持ちのかたは、営利・非営利問わず自由にお使いいただけます(詳しくは冊子1ページの「イラスト利用にあたってのご注意」をお読みください)。また、イラストデータ(png形式)の一括ダウンロード、および個別で使用できる特設ページへのリンクも本誌に記載しております。

頒価は2,000円(送料別途)です。お電話(06-6251-4720)、または下記のフォームよりお申し込みください。

→『寺院向けイラスト集』内容見本(データの解像度を落としてあります)

本誌23ページの「上座二等 莟菊(ガンギク)」は「上座三等」の誤りでした。お詫びし、訂正いたします。また法衣や仏具等はイラストの表現上、正式なものとは異なっている場合がございます。ご了承の上お使いいただけますようお願い申し上げます。

クリアファイルを制作しました

- 2023年07月31日(月)18:10

- コメント: 0

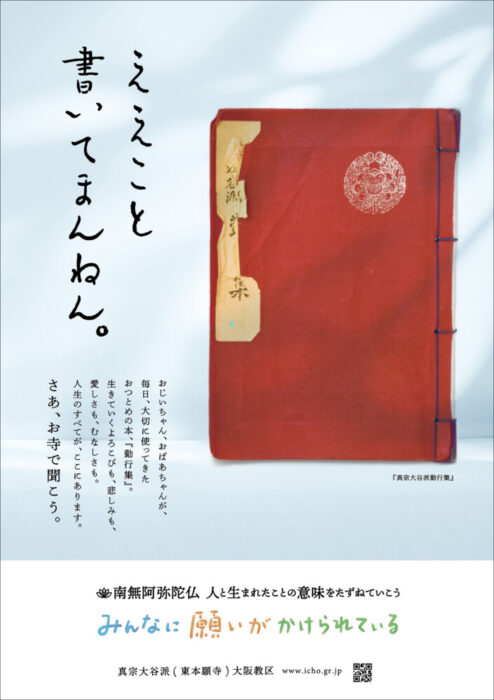

ポスターできました

- 2023年07月25日(火)13:50

- コメント: 0

2023年度の教区ポスターができあがりました。大きさはA2版で、ご覧のとおり、ご門徒さんには見慣れた赤本が目を惹くように、またまったく知らないかたには「これ何だろう?」と疑問を持って見てもらえるように、使い古した赤本をメインのビジュアルに用いました。

大阪教区内寺院には8月から始まる所長巡回のおりに配布いたします。お楽しみに!

また残部が少しあります。ご希望のかたは大阪教務所(tel06-6251-4720)までお知らせくだされば無料で配布させていただきます。なお、送料につきましては、勝手を申しますがご負担いただきますようお願いいたします。送料着払にて発送いたしますのでご了承ください。無償配布は残部がなくなりしだい終了とさせていただきます。

北河内ブロック研修会が開かれました

- 2023年06月17日(土)10:03

- コメント: 0

さる6月15日(木)、天満別院を会場として「北河内ブロック研修会」を開催いたしました。禿教務所長、武宮天満別院輪番のご挨拶ののち、企画調整局主事の小谷仁氏より、「これからのお寺のあり方~寺院活性化支援室について」というテーマでお話いただきました。

寺院活性化支援室が行う三つの事業について、その願いから具体的な内容まで、パワーポイントによる画像を流しながら詳しくご説明いただきました。

その後休憩を挟んで、小谷主事のご指導のもと、参加者を三つの班にわけて「元気なお寺作り講座」で行われているワークショップを模擬的に体験いたしました。古来から言われる「三方よし」に倣って、「お寺よし、門徒よし、地域よし」という寺院のあり方について、それぞれの三分野で思いついた意見を付箋に書いてはりつけ、それをもとに話しあって共通点を見つけていきます。模擬的ではありましたが、ワークショップという手法、そして「元気なお寺作り講座」の内容を体験できたのではないかと思います。

北河内ブロックはブロック内の各組(12~15組)の正副組長、同朋の会教導、組坊守会長、組門徒会長などの役職者、そして教区教化委員会組教化推進部のブロック担当者を中心に「北河内ブロック協議会」を作り、活動しています。今後、役職者が変わり新たなメンバーで協議会を開催していくことになりますが、各組のご協力のもと、積極的に活動・情報交換を進めていきたいと思っております。

慶讃法要歓迎花「それぞれの仏華展」@東本願寺

- 2023年03月23日(木)7:33

- コメント: 0

いよいよ御本山での慶讃法要が25日より厳修されます。ちいちの華では、全国の仏華を愛好する有志のみなさまに呼びかけて、慶讃法要期間中、仏華展を行います。のべ9団体・個人のみなさまが、それぞれの地域で伝承されてきたお華・個人の感性で美を追究したお華を立てられます。

地下・視聴覚ホール入口ロビーにて全員のお華を展示するほか、和敬堂ロビー、各昼食会場などでも立てさせていただいております。慶讃法要参拝の折には、ぜひご覧ください。

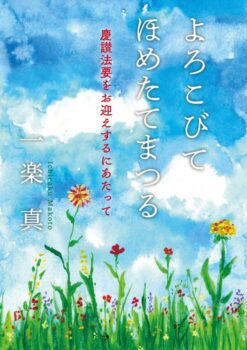

慶讃お待ち受け大会講演録(一楽真先生講述)を発刊

- 2023年03月02日(木)12:41

- コメント: 0

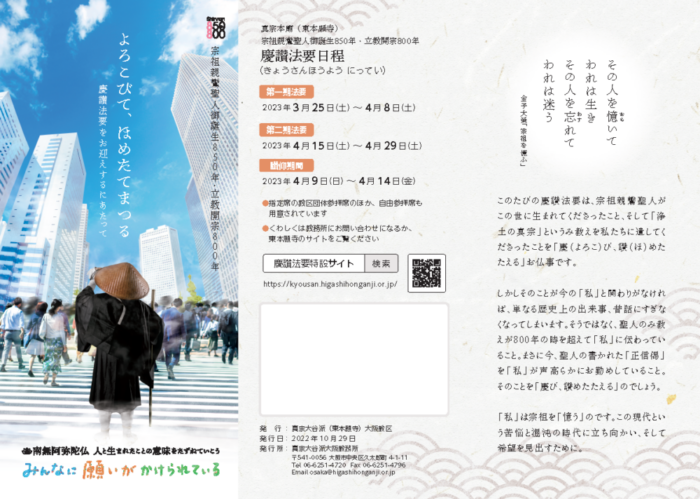

このたび大阪教区では、2022年10月29日に開催した宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会の記念講演録『よろこびて ほめたてまつる―慶讃法要をお迎えするにあたって』(一楽真先生・講述)を発刊いたしました。この冊子は教区慶讃法要準備委員会が編集し、教化委員会広報・出版部が発行するものです。

慶讃法要に向けて、私たちはいったいなにを「よろこびて ほめたてまつる」のか。宗祖の御誕生と立教開宗を慶讃する意義と意味を、わかりやすくお話いただきました。とくにご本山の慶讃法要の団体参拝にご参加のみなさまや、これからの教区などの慶讃法要に向けての事前学習や法要を振り返っての学びに最適な冊子です。ぜひご一読ください。

●頒布価格 一冊100円(大阪教区内の寺院には50冊まで無料配布)

※恐れ入りますが送料は別途ご負担ください

●ご注文は大阪教務所まで

TEL 06-6251-4720

FAX 06-6251-4796

Email osaka-shuppan@higashihonganji.or.jp

北河内ブロック協議会総会

- 2023年02月25日(土)8:51

- コメント: 0

北河内ブロック協議会では、さる2月16日午後3時より、天満別院にて総会を開催いたしました。

北河内ブロックは第12・13・14・15組で構成されています。その各組の正副組長、坊守会長、門徒会長、同朋の会教導、その他役職者、および教区組教化推進部の担当者を協議会のメンバーとしております。

総会では協議会や大阪教区からの報告のほか、各組長から組の活動紹介をしていただき、情報交換をいたしました。また、次回は6月15日に、ご本山のやられている「寺院活性化支援」の内容の説明と、実際に一部を体験する研修会が行われることが確認されました。

その後、場所を変えてひさしぶりに懇親会も行いました。各自、組の枠組みを超えて交流を図ったことでございます。

謹賀新年@ちいちの華

- 2023年01月01日(日)8:44

- コメント: 0

慶讃法要に向けたリーフレットを作成

- 2022年11月03日(木)16:32

- コメント: 0

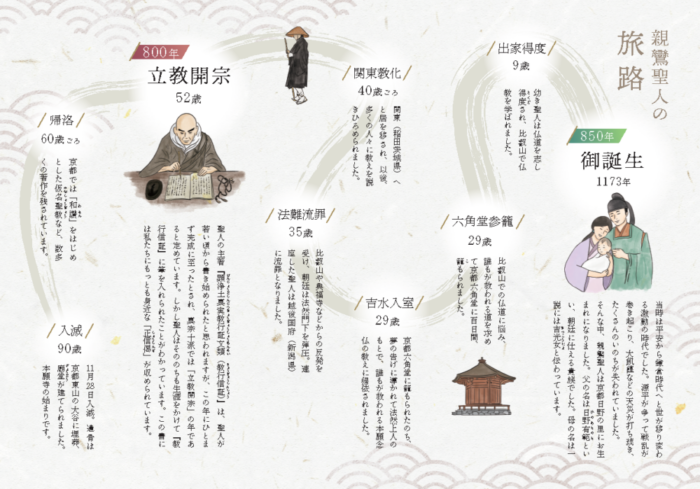

広報・出版部では「宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要」に向けた周知広報活動の一環として、また今年度制作した教区ポスターとあわせた展開として、リーフレットを作成、教区内各寺院に配布しました。

御誕生と立教開宗を中心として、宗祖のご生涯を簡単に紹介し、各寺院の教化の一助となるよう制作いたしました。教区内関係寺院には無償で配布いたしております。(教区外寺院は有償頒布。一部10円)

どうぞご活用ください。

お待ち受け大会、いよいよ明日!

- 2022年10月28日(金)22:41

- コメント: 0

いよいよ「大阪教区・宗祖親鸞聖人御誕生850年立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会」が明日10月28日(土)14:00より開催されます!

■YouTubeライブ配信

その他、サテライト会場(教区内別院)でもライブ配信を行っております。詳細はこちらをご覧ください。