第二組 聞法会を開催しました

- 2023年10月06日(金)20:54

- コメント: 0

2023年9月27日(水)午後2時より、浪速区の憶想寺(神保朝成住職)を会場に、今年度最後となる第2組聞法会「共に学ぶ正信偈」が、ご講師に新田修巳先生(第4組正業寺)をお迎えして開催されました。例年になく厳しい残暑が続いていましたが、組内の住職、坊守、門徒会、推進員ら33名が参加しました。

先生は何枚もの資料を用意して下さり、人生において最大の課題である生老病死について親鸞聖人はどのように教えてくださっているかということについてお話し下さいました。

先生は25歳頃から人間は死んでいかなければならないという問題が自分自身にとって一番の課題になったと話されました。

そんな頃、先生は友達に会いに行かれる途中立ち寄った書店で、高見順の『詩集死の淵より』を買われ、その中の「帰る旅」という詩が友達と話題になり、詩の中で、死を[我が家に帰る]とも[大地に帰る]とも言われていることについて、先生がどのようにして帰っていくのだろうかと問いかけられたら、友達は本願力によって帰

るのではないかと答え、そのとき先生は本願力によってお浄土に運ばれるとはどういうことだろうかと疑問を持たれたと。

休憩の後、阿弥陀の本願が私たちにどのように手渡されたのかということについて、先生は『教行信証』信巻、本願成就の文より「諸有衆生、その名号を聞きて、信心歓喜せんこと、乃至一念せん。至心に回向せしめたまえり。かの国に生まれんと願ずれば、すなわち往生を得、不退転に住せん。…」(聖典212頁)(先生註:如来がわれわれに対して回向してくださる。「回向」…「欲生我国」。「南無阿弥陀仏」そのものが「欲生我国」という如来の呼びかけである。)と読み上げられ、いろいろお話しくださいました。

最後に、曾我量深師の言葉「信に死し、願に生きよ」にも触れられ、本願は私たちの内に法蔵菩薩となって、私たちと一緒になって共に生き、共に死んでくださると確信していると、力強く話されました。

(レポート:細川克彦〈佛足寺〉)

あゆみ通信 VOL.174

- 2023年09月28日(木)8:12

- コメント: 0

第2組門徒会&あゆみの会合同研修会 開催

- 2023年09月13日(水)18:52

- コメント: 0

2023年9月8日(金)午後1時30分から、天王寺区の光照寺をお借りして、第2組門徒会並びにあゆみの会(組推協)合同研修会が開催され、門徒会及び推進員11名が参加しました。この聞法会は第2組でのあゆみの会と門徒会の役員が協議して、連携を深めるために行われることになった例年の行事です。

今回の講師は、昨年に続き門真市心願寺住職の松井聡先生です。

真宗宗歌で開会し、中嶋ひろみ門徒会会長と墨林浩組長(光照寺住職)からご挨拶をいただき、引き続き松井先生から「人間成就」という講題でお話をいただきました。

「本当の人間になる?」と言うことは。「この私とはいったい何であるのか」と言うことになりますが、この問いに明確に答えられているのが、観無量寿経にある「王舎城の悲劇」の物語で、お釈迦さまが韋提希夫人に対して言われた「汝はこれ凡夫なり。心想羸劣していまだ天眼を得ず、遠く観ることあたわず。諸仏如来は異の方便ましまして、汝をして見ることを得しめたまう」の言葉です。

そして、その「凡夫」について、道綽禅師や源信僧都、親鸞聖人の「煩悩具足」「極重悪人」「一生造悪」などを引きながら、私たちが生きると言うのは「罪悪深重の身であると言うことを丁寧にお話いただきました。

そして、人間成就の道は、南無阿弥陀仏の教えしかないのですねと話されました。(写真・レポート:本持喜康・即應寺)

第二組 聞法会を開催しました

- 2023年09月03日(日)8:34

- コメント: 0

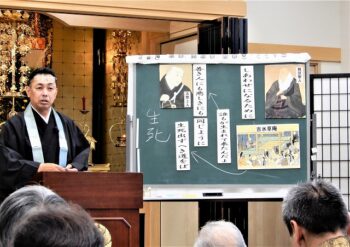

8月26日(土)午後2時から、天王寺区の光照寺(墨林浩住職)を会所に第2組聞法会が開催され、組内の住職や坊守さん、門徒・推進員など26名が参加しました。

講師は第17組法觀寺の廣瀬俊先生です。

先生は、今年、宗祖親鸞聖人御生誕850年慶讃法要の年でもあり、親鸞聖人のご生涯について話を進められました。とりわけ、いつもの写真の入った小道具をふんだんに使って、親鸞聖人のキーポイントとなった9歳の出家、そして19歳の磯長の夢告、そして29歳「六角堂での救世観音による夢告」、そして法然上人との出会いなどについて、分かりやすくユーモアも交えて話してくださいました。

休憩後、2011年の宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要と同じ年に浄土宗で厳修された法然上人800回大遠忌法要のイメージソング「いのちの理由」(さだまさし作詞・作曲)を流しながら歌詞のなかにある「しあわせになりために だれもがうまれてきたんだよ」という一節について、それは法然上人が親鸞聖人に伝えた「善き人にも悪しきにも、同じように 生死出ずべきみちをば ただひとすじに」という言葉と同じ意味なのではないかと思ったと話されました。親鸞聖人が吉水の草庵に集う、法然上人の教えを聞くあらゆる人々と出会った驚き、まさにそれが「生死出ずべき道」と感じられたのではないかと、高僧和讃「源空光明はなたしめ」を引きながら話されました。

最後に、中学校の教師であった星野富弘さんが授業中に首の骨を折り(頚髄損傷)全身が動かなくなった中で、口で筆を加えて詩や絵を描き始め、詩画展を開催されるまでになられたが、彼の闘病記の著作「愛、深き淵より」から「絶望のはてに」-母の手―(文中より)を紹介され、どんな時にも見捨てない母のぬくもりを、法然上人に出会った親鸞聖人と通じると思うと、話されました。

(レポート:本持喜康〈即應寺〉)

※次回は本年度最後の二組聞法会です。9月27日(水)午後2時より、憶想寺(大阪市浪速区恵美須西2丁目10−2)にて。https://goo.gl/maps/GmW3zmGvNEosnvYH9

あゆみ通信 VOL.173

- 2023年08月23日(水)21:52

- コメント: 0

あゆみ通信 VOL.172

- 2023年07月25日(火)20:09

- コメント: 0

第二組 聞法会を開催しました

- 2023年07月25日(火)20:05

- コメント: 0

去る7月22日(土)午後2時から、熱中症警戒アラート発令の中、阿倍野区の法山寺藤原憲住職)をお借りして、第2組聞法会「共に学ぶ正信偈」が開催されました.

組内の寺族、門徒や推進員ら25名が参加して開催されました。講師は、十数年にわたり御出講いただいている、平野区正業寺の新田修巳先生。

先生は、冒頭、正信偈の主な骨子は称名念仏である。その歴史を七祖の功績をたどりながら、私たちがこうしてお念仏を受け止めさせていただいたこの身をもう一度自覚させていただくのが学びの基本だと話されました。

そして、作曲家の坂本龍一さんが亡くなられて、その作曲の一つに前川清さんの「雪列車」(2007年、糸井重里作詞)の歌詞「あたたかいものをください こころもからだも寒すぎるのでどうぞ」を聞いて、まさに、それがお念仏であることに気がついたと。

そこから「称名念仏」が信仰告白の言葉であることについて、善導大師の『観経玄義分』の「無量寿というはこれ法、覚とはこれ人なり 人と法ならべてあらわす ゆえに阿弥陀仏と名づく」を紹介されました。

また、ご自身が信心定まらない時に曽我量深師の「信に死し、願い生きよ」というお話に出会い、今日にあるとして、曽我先生著作の『地上の救主』にある「如来は我なり」「如来我となりて我を救いたまふ」「「如来我となるとは 法蔵菩薩降誕のことなり」につて、お話されました。(レポート・写真:本持喜康〈即應寺門徒〉)

第2組朋友会とあゆみの会合同研修会 開催しました

- 2023年06月26日(月)22:45

- コメント: 0

あゆみの会(第2組組推協)では、2015年から第2組青年僧組織「朋友会」との交流と意見交換できる場として、合同研修会の開催を決め、以来、コロナ感染下で中止となった2020年、2021年を除き、開催、研修を行ってきました。

あゆみの会(第2組組推協)では、2015年から第2組青年僧組織「朋友会」との交流と意見交換できる場として、合同研修会の開催を決め、以来、コロナ感染下で中止となった2020年、2021年を除き、開催、研修を行ってきました。

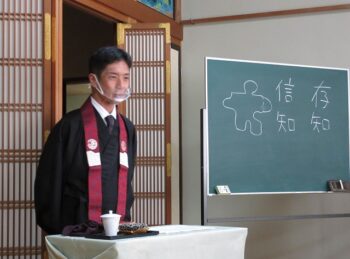

今回、2023年6月25日(日)午後1時30分から、阿倍野区の法山寺(藤原憲住職)をお借りして、推進員と住職合わせて14名が参加しました。

事務局・本持の進行で開会、真宗宗歌を斉唱。続いて開会挨拶を朋友会の友澤秀三住職に。

今回のご法話の講師は、法山寺の副住職で本山の教学研究所にお勤めの藤原智先生をお迎えして講題「この身への正しいおもい」と題してお話いただきました。

先生は法然上人や親鸞聖人の言葉や歎異抄を引きながら、「八正道」にある「正念」について話されました。

休憩のあと、友澤住職の進行で座談に入り、参加者が抱えるいろいろな問題や悩みと、ご法話に対する意見などが話され、それに対して参加の住職方からも丁寧な意見や発言があり、まさに共に語り、共に歩む門徒と住職の関係があることを実感しました。

閉会は、あゆみの会の細川克彦会長から挨拶をいただき、恩徳讃を斉唱して終了しました。(レポート:事務局・本持喜康)

あゆみ通信 VOL.171

- 2023年06月26日(月)22:37

- コメント: 0

第二組 聞法会を開催しました

- 2023年06月22日(木)23:29

- コメント: 0

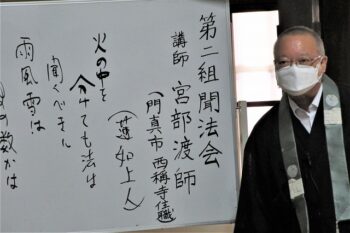

今年度3回目となる2組聞法会が去る6月16日(金)午後2時より、天王寺区の宗恩寺(池田英二郎住職)において、ご講師に宮部渡先生(第15組西稱寺住職)をお迎えし、組内の住職、寺族、坊守、門徒、推進員等23名が参加して開催されました。

先生は、はじめに『歎異抄』後序より、「…まことに如来の御恩ということをばさたなくして、われもひとも、よしあしということをのみもうしあえり。聖人のおおせには、〔善悪のふたつ総じてもって存知せざるなり。そのゆえは、如来の御こころによしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、よきをしりたるにてもあらめ、如来のあしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、あしさをしりたるにてもあらめど、煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわします〕とこそおおせはそうらいしか」(聖典640頁)

と読み上げられました。

先生は若いころ、はじめて拝読したときは、善悪がわからないって、何故だろうかと不審であったと。しかし、学びを深めていく中で、善悪といっても自分の都合で言っていたり、正義を振り回してみても、それは真実とは言えないのではないかと気づかされると。

先生はご自分が作成された「鬼の3部作」を紹介され、はじめは節分の「鬼は外、福は内」に自分勝手な在り様を見出され、また桃太郎の童話に、私に正義があると主張することの疑わしさ、またご自身の経験を話され、自己中心的な在り様に気づかされたと話されました。

いかに私たちが煩悩具足の凡夫で、誤った判断をすることが多く、自己中心的であるか。そして、そのことに気づき、あさましいと頭が下がるとき(なむあみだぶつ)、煩悩は「真実のはたらき」によって養分に変わっていく、鬼が人間に変わっていくと、具体的でわかりやすくお話し下さいました。(レポート:細川克彦〈佛足寺〉)

第二組 聞法会を開催しました

- 2023年05月30日(火)8:23

- コメント: 0

勤行の後、第四組 正業寺住職 新田修巳氏を講師にお招きし、法話をいただきました。

あゆみ通信 VOL.170

- 2023年05月20日(土)22:37

- コメント: 0

あゆみの会(第二組同朋の会推進員連絡協議会/細川 克彦 会長)の機関誌『あゆみ通信』(編集:本持喜康事務局長)の第170号(2023年6月1日号)が発行されました。

【第1面】

▼きくというは信心をあらわす御のりなり一念多念文意 (平原晃宗「今日のことば2019」より)

▼あゆみの会・朋友会合同研修会

▼第2組6月聞法会

▼大推協公開講座案内

▼第2組聞法会スタート

▼親鸞のことば

▼「ええ塩梅に老いてます」と医者が言う (本持編集長の編集後記)

【第2面】

▼紙上法話 和国の教主2親鸞聖人における聖徳太子観 池田勇諦先生

プリントアウトは、

↓↓ こちらのPDFファイルをお使い下さい。 ↓↓

(レポート追記)第二組 聞法会を開催しました

- 2023年05月07日(日)18:19

- コメント: 0

勤行の後、第十八組 遠慶寺 住職 大橋恵真氏を講師にお招きし、法話をいただきました。

大橋先生には、昨年4月28日以来、2度目のご出講をいただきました。

先生は、この3年余りのコロナによる行動の制限などにより、毎日を無駄に過ごしてしまったとか、充実した日々を過ごすことができなかったとか、つい考えてしまうのではないかと問いかけられました。

しかし、仏さまの智慧をいただくと、無駄な人生とか、空しい一日とか一瞬というものはないと気づかされましたと話されました。

善し悪しについても、善い1日、悪い一日と考えてみたり、また、善い人、悪い人と考えたりしてしまうことがあるが、それらは自分にとって都合がいいか悪いかに基づいていることが多く、決して本当にそうとは言えないことが『歎異抄』(真宗聖典640-641頁)から教えられると。

また、「念仏衆生は、横超の金剛心を窮(きわ)むるがゆえに、臨終一念の夕べ、大般涅槃(だいはつねはん)を超証す。」(同 250頁)を「南無阿弥陀仏と正しい信心をもって念仏する人は自分の人生において都合の良いこと(晴れ)も、都合の悪いこと(雨)も、全部丸ごと自分の人生であると引き受けて生きていくことが出来るので、どんな一日であっても、充実した尊い一日としていただいていくことが出来るのです。そしていのち終わっていく時に、本当の意味で自分の人生を完成、完結させていくことが出来るのです。」と意訳(資料)され、阿弥陀様の本願のお心(智慧)に気づいてくださいと常に呼びかけておられると、具体的な日頃の生活の中から例を引きながら、わかりやすくお話し下さいました。(レポート:細川克彦〈佛足寺〉)

あゆみ通信 VOL.169

- 2023年05月07日(日)18:12

- コメント: 0

あゆみの会(第二組同朋の会推進員連絡協議会/細川 克彦 会長)の機関誌『あゆみ通信』(編集:本持喜康事務局長)の第169号(2023年5月1日号)が発行されました。

【第1面】

▼本願成就(伊藤慧明「望郷の問い~永遠の人親鸞」東本願寺出版より)

▼2組聞法会「共に学ぶ正信偈」

▼宗祖親鸞聖人御生誕850年・立教開宗800年慶讃法要第2組団体参拝実施

▼親鸞のことば

▼コロナ陽性になりました(本持編集長の編集後記)

【第2面】

▼全推進員の集い4年ぶりの開催に

▼大推協通信 公開講座のお知らせ

▼和国の教主①親鸞聖人における聖徳太子観 池田勇諦先生

プリントアウトは、

↓↓ こちらのPDFファイルをお使い下さい。 ↓↓

あゆみ通信 VOL.168

- 2023年03月29日(水)19:31

- コメント: 0

あゆみの会(第二組同朋の会推進員連絡協議会/細川 克彦 会長)の機関誌『あゆみ通信』(編集:本持喜康事務局長)の第168号(2023年4月1日号)が発行されました。

【第1面】

▼第38回第2組同朋大会執行

▼第2組聞法会スタート

▼第48回全推進員のつどい

▼大推協 公開講座

▼親鸞のことば

▼唯一無二(本持編集長の編集後記)

【第2面】

▼第38回第2組同朋大会 釈徹宗先生ご法話聞書 細川克彦(佛足寺)

▼宗祖親鸞聖人御生誕850年・立教開宗800年慶讃法要始まる

▼これからの第2組仏事

▼大阪教区・大推協だより 第49回近畿連区同朋の会推進研修会のお誘い

プリントアウトは、

↓↓ こちらのPDFファイルをお使い下さい。 ↓↓