四組 寺族研修部会(第3回)

- 2018年03月13日(火)14:33

- コメント: 0

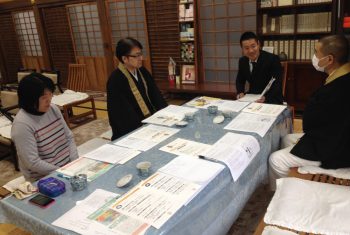

3月7日(水)午後3時から寶圓寺様(平野区喜連)にて第3回目の寺族研修部会を持ちました。

今回も第2回同様、大阪教区教化委員会 組教化推進部より、藤井真隆氏(第2組・即應寺住職)に参加頂きました。

第2回(12月8日)では、藤井氏から「出向く教化」に関して、野尻組長から組内の事情をお話し頂き、今後どの様に連携していけるのかが等が話し合われました。

今回の議題は、一つは4月に行う装束に関する寺族研修会。時間も限られるので、どの辺りを重点的に行うかを詰めました。また、先日から動き始めた、4組青年会でも声掛けして、広く参加してもらおうとなりました。

もう一つは、6月に予定の研修会に向けての学習。白川・寺族研修部長から、『変わる葬儀』(小谷みどり)を批判的に読もうと言う事で発表頂きました。指摘を受けて、「さあ、どう動こう」と言う事を話し合っていきたいとの事です。

部会では4月・5月に引き続き『変わる葬儀』を題材に学習する予定です。

和田稠『現代と宗教』講義 読了

- 2018年03月06日(火)15:29

- コメント: 0

3月2日(金)午後6時から、難波別院にて、継続聞思の会の定例学習会がありました。

(継続聞思の会は、大阪教区の教学研修院修了者の学習会です。)

昨年10月から『生命の足音』(教化センター紀要33)収録の和田稠先生『現代と宗教』講義の講義録を読み進めてまいりました。

1990年という昭和から平成へ代わった”とき”に和田先生が「国家と宗教」「時代と社会と我」をお話し下さっています。(ご興味のある方は大阪教区教化センターまで)

平成が終わろうとする今、私自身がどこに生きているのかが問われます。

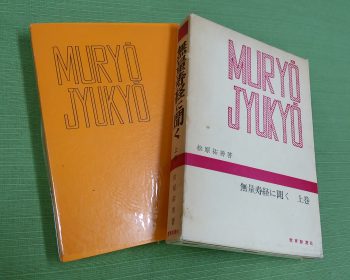

次回は4月3日(火)、テキストは『無量寿経に聞く 上巻』松原 祐善(教育新潮社・1968年)です。かなり古いので入手が難しいかも知れません。複数の「本棚にあった」との報告がありますので、一度お探し下さい。

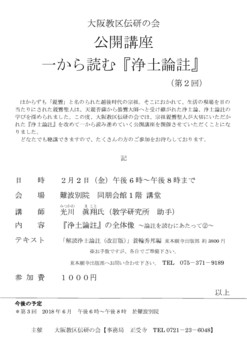

公開講座 一から読む『浄土論註』 (第2回)

- 2018年01月25日(木)11:32

- コメント: 0

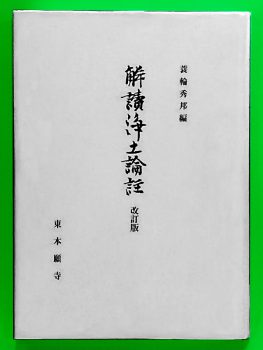

大阪教区伝研の会 公開講座

一から読 む『浄土論註』(第2回)

はからずも「親鸞」と名のられた越後時代の宗祖。そこにおかれて、生活の現場を目の当たりにされた親鸞聖人は、天親菩薩から曇鸞大師へと受け継がれた浄土論註の学びを深められました。この度、大阪教区伝研の会では宗祖親鸞聖人が大切にいただかれた『浄土論註』を改めて一から読み進めていく公開講座を開催させていただくことになりました。

はからずも「親鸞」と名のられた越後時代の宗祖。そこにおかれて、生活の現場を目の当たりにされた親鸞聖人は、天親菩薩から曇鸞大師へと受け継がれた浄土論註の学びを深められました。この度、大阪教区伝研の会では宗祖親鸞聖人が大切にいただかれた『浄土論註』を改めて一から読み進めていく公開講座を開催させていただくことになりました。

第1回(10/2)では、お聖教を読み進める上での私たちの姿勢を確かめ、また親鸞聖人がどのような視座をもって浄土論註をいただかれたのかということを、論註の背景と全体像を通してお話いただきました。

どなたでも聴講できますので、たくさん方のご参加をお待ちしております。

- 日時 2月 2日( 金)午後6時~午後8時まで

- 会場 難波別院 同朋会館 1階 講堂

- 講師 光川 眞翔 氏(教学研究所 助手)

- 内容 『浄土論註』の全体像 ~論註を読むにあたって②~

- テキスト 「解読浄土論註(改訂版)」輪秀邦編 東本願寺出版部

(※お手数ですが、各自ご準備下さい。) - 参加費 1000円

- 主催 大阪教区伝研の会

今後の予定

*第 3回 2018年6月 午後 6時~午後8時 於難波別院

なお、今後、開催回数を増やす方向で講師と調整中です。

55年ぶりの宗祖御遠忌を御門首御親修にて厳修

- 2017年11月12日(日)14:56

- コメント: 0

11月5日(日)、大阪教区第4組 慧光寺様(大阪市平野区平野上町)が、宗祖親鸞聖人750回御遠忌を厳修されました。

11月5日(日)、大阪教区第4組 慧光寺様(大阪市平野区平野上町)が、宗祖親鸞聖人750回御遠忌を厳修されました。

1962(昭和37)年以来、55年ぶりの宗祖御遠忌で、その当時と同じく御門首御親修。参堂列も55年ぶりでした。

当日、先ずは御遠忌を記念して、午前10時から帰敬式(おかみそり)が行われました。慧光寺門徒34名、組内の他寺院のご門徒9名の合計43名が受式され、真宗の門徒である名告りをあげられました。

午前11時から庭儀(稚児行列)があり、ルートは平野本町の光源寺幼稚園様を出発し、本町通り商店街を通って、慧光寺まで。雅楽の流れる中、僧侶らと共に約400mを練り歩きました。見物の方もたくさんで、平野本町商店街が人でごった返したとのことです。

午後2時からは御門首御親修にて親鸞聖人750回御遠忌法要が満堂の中、厳修されました。

- 御門首も参道列に

- 御門首御親修

- 慧光寺ご住職様

- 満堂の慧光寺本堂

慧光寺ご住職・近松誉様からコメントを頂きました。

「計画の立案から4年、募財開始から3年を経て、この日を迎えることができました。この間、慧光寺の全門徒の皆さまをはじめ、御門首ご夫妻と式事ご一行様、式支配の御寺院方、平野の御寺院方、准堂衆各位、楽僧各位、宮浦大阪教務所長様、本願寺派久宝寺御坊顕證寺様、光源寺幼稚園(稚児宿)様、多くの親戚や法類法中の皆さまのご協力、ご尽力のおかげにて、無事に円成したことを、ほんとうにありがたいことと、感謝しております。また、私自身が本山勤務のため、寺を空けていることが多いため、入念な準備をして、共にこの日を整えてくれた前坊守、坊守はじめ家族のみんなに、お礼を言いたいと思います。そして何より、30名余のご門徒がたが、事前の準備や打ち合わせを経て、期間中精一杯に御遠忌を支えてくださったことに、最大限の感謝をしています。御遠忌を通して、多くのつながりが深まっていきました。その一体感と達成感もまた、慧光寺にとっての無形の財産となりました。組内寺院の皆さま、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました」

公開講座に向け講師を交えて学習

- 2017年10月01日(日)18:15

- コメント: 0

9月5日、公開講座「一から読む『浄土論註』」の事前学習を講師である光川 眞翔氏(教学研究所 助手)を交えて行いました。

初めに、松山正輝会長(第19組正受寺)から「『論註』を一人で学ぶのは難しいと思うが、伝研執行部と同年代の光川氏と、時間を掛けて、じっくり勉強していきたい」と、テキストと講師選定の説明がありました。

光川氏からは「伝研の会とは、念仏者一人の誕生を願われての会と了解している」「学ぶものが、自らの学びの切っ掛けとなれば」との言葉を頂きました。

『論註』冒頭を一読し、座談を行いましたが、それぞれの関心から様々な発言があり、いつになく盛り上がる例会でした。

いよいよ明日、10月2日(月)午後6時からです。講師は「内容を参加者全員で共有する所から始めたい」とおっしゃっていますので、お気軽にご参加下さい。

- 松山 正輝 会長

- 光川 眞翔 氏

大阪教区伝研の会 とは

- 2017年10月01日(日)17:50

- コメント: 0

大阪教区伝研の会は、真宗大谷派伝道研修会修了者の大阪教区における組織として発足しました。

1956(昭和31)年4月、宗祖700回御遠忌法要を迎えるに当たって、宮谷宗務総長が「宗門各位に告ぐ(宗門白書)」を出されました。その文中に、清沢満之氏の真宗大学(現在の大谷大学)開校の辞を引かれています。

我々が信奉する本願他力の宗義に基づきまして、我々に於いて最大事件なる自己の信念の確立の上に、其の信仰を他に伝へる、即ち自信教人信の誠を尽すべき人物を養成する

真宗大学(現在の大谷大学)初代学長・清沢満之氏の開校の辞[全文(大谷大学)]

伝道研修会は同年11月から始まり、1973(昭和48)年まで行われました。

活動内容

月例学習会

このところの例会は「本願文」の学習として、一願ずつ発表・座談を行い、昨年度で第34願まで来ました。改めて一願ずつ追っていく事で、本願の課題を感じられます。

また、宗祖親鸞聖人750回御遠忌を機縁に、仏教讃歌の練習をし、実際に音楽法要もさせて頂きました。指導には藤原憲氏(第2組・法山寺)に来て頂いています。

- 月例学習会

- 仏教讃歌練習

公開講座

2017年度からは、光川 眞翔(教学研究所助手)にお越しいただき、『浄土論註』の公開講座(年3回予定)を実施します。

先生と共に、じっくりと学習していきたいと考えています。

自主伝道研修会

宗派での伝道研修会の終了後、大阪教区伝研の会として、隔年で自主伝道研修会を行っています。

近年は砺波詰所を会場に、講師を招き、2泊3日で行っています。会員・参加者各自が共に、生活の事・自分自身の事・宗門の事等、日頃から課題となったことを持ち寄り、話し合います。

2016年度は講師に伊藤元・日豊教区徳蓮寺前住職をお願いしました。参加者から、自らの姿勢、学びを改めて知らされたとの感想をいただいています。

これからも地道ながら、現場に目を向け、親鸞聖人とどう出会うのかを問題にしながら、活動していこうと思っています。

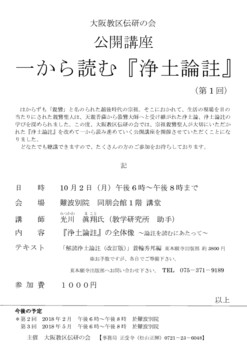

公開講座 一から読む『浄土論註』 (第1回)のご案内

- 2017年09月01日(金)19:24

- コメント: 0

この度、大阪教区伝研の会では、「一から読む『浄土論註』」と題して、親鸞聖人が大切にいただかれた曇鸞大師の『浄土論註』を読み進める公開講座を開催することとなりました。

はからずも「親鸞」と名のられた越後時代の宗祖。そこにおかれて、生活の現場を目の当たりにされた親鸞聖人は、天親菩薩から曇鸞大師へと受け継がれた『浄土論』、『浄土論註』の学びを深められました。

はからずも「親鸞」と名のられた越後時代の宗祖。そこにおかれて、生活の現場を目の当たりにされた親鸞聖人は、天親菩薩から曇鸞大師へと受け継がれた『浄土論』、『浄土論註』の学びを深められました。

初めから少しずつ丁寧に読み進める予定ですので初めて読まれる方、またもう一度読み直したいと思われている方、どなたでもお気軽にご参加いただければ有り難いです。

大阪教区伝研の会 公開講座 一から読む『浄土論註』(第1回)

- 日時 10月2日(月) 午後6時~午後8時まで

- 会場 難波別院 同朋会館1階 講堂

- 講師 光川 眞翔 氏(教学研究所 助手)

- 内容 『浄土論註』の全体像 ~論註を読むにあたって~

- テキスト 『解読浄土論註(改訂版)』蓑輪秀邦編 東本願寺出版

※お手数ですが、各自でご準備下さい。 - 参加費 1000円

今後の予定

第2回 2018年2月

第3回 2018年5月

どちらも会場・難波別院、午後6時~午後8時の日程を予定しています。

詳しい日程は追ってお知らせ致します。

座談で門徒研修を

- 2017年08月23日(水)19:05

- コメント: 0

去る、6月27日(火)午後3時から、陽南寺様を会処に四組門徒研修が開催されました。ちょっと怪しいお天気でしたが、スタッフを含め21名参加されました。

昨年の11月に、門徒総会で実際に体験し、その後、門徒会で座談会を中心に行う研修を取り入れる事になりました。

今回は、同朋の会推進サポートを活用した、座談会形式の研修です。

教区からは研修・講座部幹事の7組・建部さん、同朋の会推進実行委員会の22組・義元さん、王来王家・教区駐在教導さんが来られました。

初めに趣旨説明があり、座談会の進め方などの説明の後、3班に分かれて座談会を始めました。題材は大阪教区教化センター通信「問いと答え」より「お仏壇が気持ち悪い?」です。

「問い」の部分をみんなで読んで、座談スタートとなったのですが、みんなで一斉に話し出したのでちょっと収集がつかない感じに。

「問い」の部分をみんなで読んで、座談スタートとなったのですが、みんなで一斉に話し出したのでちょっと収集がつかない感じに。

通路に近かった1班の方々が、陽南寺住職さんの先導で別室へ移られました。

座談の方は、前回も同じですが、「問い」だけで座談をするので「この問いはどこから出てきたのだろう?」と「問い」に対する考察が深まります。「17歳 女性」の「問い」とのことだったので、年齢や人間関係、家族の事にまで話が広がりました。

時間いっぱい座談して、1班の方にも戻ってきて頂いて、全員で「答え」を朗読して研修を終了しました。

最後に野尻組長さんから、一方通行ではなく、皆で参加出来る形の研修をしていきたい旨、お話がありました。

また、バスが減ったりと、交通の便が課題の一つです。参加しやすいように、会場も考慮するのでご協力をとのことでした。

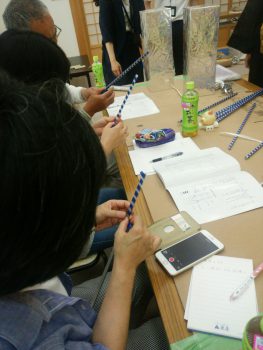

「紙華」「根菓餅」を制作体験

- 2017年07月04日(火)0:15

- コメント: 0

6月22日(木)午後3時より聞名寺様(平野区長吉出戸)にて第2回四組寺族研修会があり、全員で13名で実習を行いました。

今回も講師は教区儀式法要部事業「寺院儀式相談室」を活用し、吉川知徳氏(四組阿弥陀寺住職)と西川禅慈氏(五組法泉寺)にお越し頂きました。

初めに、先般教区出版会議から発行された『真宗大谷派 寺院における葬儀の基本』をテキストに、「紙華(しか)」や「根菓餅(こんかぺい)」の由来などを聞き、いざ実習へ。

先ずはお手本を見せて頂いて「紙華」の作成。竹の棒に切れ込みを入れた金銀の紙を巻き付けます。金銀各2本で1組作りましたが、巻き加減で出来上がりの長さが変わるので、合わせるのが中々難しいです。

続いて「根菓餅」。今回は、胴体の銀紙を貼った箱部分は用意して頂いた物を使うので、般若木から作ります。銀色の角棒に紺のテープをグルグル巻き付けますが、一定間隔で巻くには集中力が必要です。「根菓餅」1つに8本、1対で16本必要なので、参加者全員で巻きました。

般若木が出来たら、胴の四隅に貼り付けます。近頃は、接着にグルーガンを使うのが流行っているようです。胴が出来たら、山の物・海の物・里の物をこれまたグルーガンでくっつけます。飾造花を付け、四方に乗せて、水引を結んで完成!

2時間の研修で「紙華」1組と「根菓餅」1対ができました。慣れていないのもありますが、色々材料や道具を準備して頂いてもこれくらい時間が掛かりました。

最後に、銀紙などの材料の入手方法を教えて頂いて研修会は終了しました。

会所の聞名寺様、ご講師方、ありがとうございました。参加の皆様、お疲れ様でした。

ワイワイ言いながら実際に手を動かして、楽しい研修会でした。ホームセンターや100均で材料探しをしてみないと。

- 聞名寺様

- 山門から

Facebook等との連携が出来ていませんでした

- 2017年04月10日(月)22:21

- コメント: 0

不具合により、

への記事投稿が出来ていませんでした。

ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けします。

不具合解消確認後、この記事は削除されます。

しゃらりん 連動企画 「切り紙で花御堂を作ろう!」解説動画

- 2017年04月10日(月)21:35

- コメント: 0

大阪教区教化委員会報『しゃらりん』31号、10ページ掲載の しゃらりん情報局「切り紙で花御堂を作ろう!」 の解説動画が出来ました。誌面ではわかりにくい所を動画でわかりやすく説明します。

大阪教区教化委員会報『しゃらりん』31号、10ページ掲載の しゃらりん情報局「切り紙で花御堂を作ろう!」 の解説動画が出来ました。誌面ではわかりにくい所を動画でわかりやすく説明します。

動画は竹中慈祥・大阪教区駐在教導の力作です。

しゃらりん情報局 「切り紙で花御堂を作ろう!」(31号掲載) 解説動画

今年の4月8日は過ぎてしまいましたが、折り紙3枚で紙姿の花御堂を作ってみませんか?

必要な道具は、のりとハサミと鉛筆(と『しゃらりん』31号10ページ掲載の型紙)です。

※ ハサミを使うので、怪我には十分ご注意下さい。

葬儀に関して寺族研修会

- 2017年03月12日(日)18:53

- コメント: 0

3月8日(水)午後4時より、東住吉区住道矢田の常栄寺様にて、今年度第1回目の四組寺族研修会を行いました。

3月8日(水)午後4時より、東住吉区住道矢田の常栄寺様にて、今年度第1回目の四組寺族研修会を行いました。

風も強く寒い中を15名にご参加頂きました。

テーマは前年度を受け「こんな時どうする? ―今さら聞きにくい葬儀・法事の儀式作法 おさらい―」。

講師は教区儀式法要部事業「寺院儀式相談室」を活用し、吉川知徳氏(四組阿弥陀寺住職)にお越し頂きました。

まずは「葬儀とは?」という所から入って、資料を参照しながら、「寺族」の葬儀・中陰の一連の流れを確認しました。その後、寺族研修部会での事前会合での疑問や悩みにお答え頂き、引き続き参加者からの質疑を行いました。

改めて考えてみると、気になる点が出て来るものでしたが、儀式作法の由来・由縁にまでさかのぼって教えて頂きました。「何でこないな事するんやろう」と思っていたことが儒教からだったりと、色々と納得のいく研修会でした。

改めて考えてみると、気になる点が出て来るものでしたが、儀式作法の由来・由縁にまでさかのぼって教えて頂きました。「何でこないな事するんやろう」と思っていたことが儒教からだったりと、色々と納得のいく研修会でした。

質疑の終わりに、講師の吉川氏から「基本をおさえた上でアレンジを」とありました。現場は基本通りにはなかなか行かないものですが、元になるものがハッキリすれば、落ち着いて応用できそうだなと思いました。

次回は6月。実習形式で研修会を行う予定です。

なにかスーッとするんです

- 2017年03月07日(火)16:30

- コメント: 0

2月19日(日)午後2時より、4組常栄寺(東住吉区住道矢田)にて「仏事に関する何でも相談」を開催しました。

講師を竹中慈祥・大阪教区駐在教導にお願いし、「雑談から始める座談会」形式で行いました。

当日は、お寺の婦人会の当番さんを中心に16人で座談会をしました。

題材は大阪教区教化センター発行の「問いと答え」No.29から「過去帳に他家の人の名前を書いてはダメ?」です。

皆さん見覚えがない様で、反応が悪かったのですが、「仏事に関する何でも相談」ということで、お内仏に関する話に流れました。

「御仏飯の上げ方」から始まって、お墓参りの話に。

ある方の「お義母さんに代わって、お墓参り行くようになってしばらくたつけど、この頃、お墓参り行くと、なにかスーッとするんです」という話に方々から同感の声が上がっていました。

その後も話題はあちらへこちらへ。質問も出ましたが、講師は時間まで解答しません。(こういうルールです)

その後も話題はあちらへこちらへ。質問も出ましたが、講師は時間まで解答しません。(こういうルールです)

座談の終了時間になったので、みんなで「答え」を読み上げて一旦休憩。

後半はお内仏やお内陣の御荘厳の話から「南無阿弥陀仏」へ。阿弥陀様と繋がる世界というお話を頂きました。

最後に住職からの「この様な学習会の機会を通し、それぞれの課題を見つけていって下さい」との言葉で閉会しました。

婦人会の当番が交代された所だったので、久し振りにお寺に来るという方も。ある意味恐る恐るという雰囲気もありましたが、休憩中や帰り道の方が話が盛り上がっていたようです。

後日、月忌参りでお話を伺いましたが、概ね好評で、「帰ってから家族に話をした」という声もありました。

ご門徒が、それぞれ、どの様な気持ちでお墓に、お内仏に、お寺にお参りされているのか。改めて色々気付かされる学習会でした。

寺族研修会でしんらん交流センターと交流

- 2017年02月21日(火)1:38

- コメント: 0

2016年6月17日に平野区瓜破東の敬正寺様を会場に「第3回 四組寺族研修会」を行いました。当日は組内の別の行事と重なり、参加者は20名弱となりました。

「変化を見通して、今何をするか ―しんらん交流センターと末寺の経営危機を交流する―」と題し、真宗教化センター しんらん交流館 企画調整局次長の大江則成氏を講師に招き、本山の持っている情報と、これまでの寺族研修で出てきた課題を突き合わせてみようという試みです。

まず、大江氏から「真宗教化センターの使命」として「同朋会運動が展開される最も重要な教化の現場である、別院・寺院・教会の活性化」と「寺院を支える組・教区、宗務所の各機関をつなぐ紐帯的役割を果たす」ことが示されました。続いて、「教勢調査から見える都市部寺院とそれを取り巻く状況」「都市型教化と他教区・他組の共同教化の取り組みについて」をお話しいただき、その後、質疑を行いました。

質疑では、寺院での葬儀の取り組みや「直葬」や「家族葬」が話題になりました。葬儀がご門徒との重要な接点であるので、ここをどうするのかが、やはり課題となります。

「人と情報をつなぐ」として「浄土真宗ドットインフォ」の紹介がありました。真宗大谷派としてもっとインターネットを活用してはとの声もあがっていました。

会所の敬正寺様、調整にご尽力いただきました慧光寺様ありがとうございました。

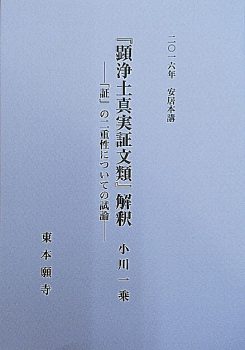

教区秋安居 小川一乘氏を講師に1月17日から19日の日程で開催

- 2017年01月18日(水)7:00

- コメント: 0

教区秋安居 小川一乘氏を講師に1月17日から19日の日程で開催

教区教化委員会「研修・講座部」(馬場英昭幹事)主催の2016年度「秋安居」が、きたる1月17日(火)から19日(木)までの日程で、難波別院と大和大谷別院を会場に開催される。

教区教化委員会「研修・講座部」(馬場英昭幹事)主催の2016年度「秋安居」が、きたる1月17日(火)から19日(木)までの日程で、難波別院と大和大谷別院を会場に開催される。

今年度の講師には、真宗本廟2016年度安居で本講を勤められた小川一乘氏(真宗大谷派講師)を迎えて、「『顕浄土真実証文類』解釈―「証」の二重性についての試論―」と題し講じられる。テキストは同名の安居講本で、大阪教務所にて頒布取扱を行う(頒価4000円〈税別〉)。

3日間の日程のうち、17日と18日が難波別院同朋会館講堂で午後4時から午後8時30分まで、19日が大和大谷別院(奈良県大和高田市)の別院会館で午後1時から午後5時まで、それぞれ開催される。

聴講には、事前申し込みが必要。聴講対象は、真宗大谷派有教師であるが、傍聴も可能でその場合も事前に申し込みが必要となる。

お問い合わせは、大阪教務所まで。

『南御堂』第654号 2016年(平成28)12月1日発行 10面より